【教育專題】由幼稚園到小學、由小學至中學、再由中學升讀大學,返學如生老病死般,融入了我們成長的公式。是否循規蹈矩才算正途?曾任記者的張惠侶(阿Cam)偏不信邪,去年開始將女兒由學校帶回家,展開了一般港人聞所未聞的在家上課(home schooling)生活。不犯法嗎?至今經歷了教育局官員兩次會面都安然過關。「我唔係想推home schooling,只係希望大家反思,到底乜嘢先係全人教育。」

記者:蕭煒春

訪問在踏入2013年的第二天進行。元旦日大家都跑了去慶祝,阿Cam留在家埋頭苦幹地備課。訪問地點是西貢的白沙灣遊艇會,因為阿Cam的兩個女兒一連九天都在這裏進行小帆船訓練。這位「非常班主任」日常生活忙得不可開交,訪問完了,等她與女兒安頓下來,可以重回「課堂」拍照,已經是兩個星期後的事。

阿Cam是十三歲文莉與十二歲文思的母親兼家庭教師、退休警官Arni Highfield的妻子,也是一家之「煮」、兼職自由撰稿人。關於她一家曾經住在雙體帆船上於全球遊歷五年的事迹,傳媒已作不少報道。今次想談的是何以「上岸」兩年後,又重回在家上課這條不是大路的學習路?香港教育制度真是如此不濟嗎?

學校功課太多未能適應

話說阿Cam一家「上岸」後,輾轉安排女兒入讀了主流學校。一年後,長女順利升讀屬Band one的英中,阿Cam更投入得當了幼女小學家教會的主席和家長校董,一家人都盡力重回「正常」的學習軌迹。然而香港學校功課量之多,即使見慣風浪的女兒們都不能適應,常常感到吃不消。「佢哋唔係讀唔到學唔識,只係功課做得比較慢。」因為慢,於是連睡覺的時間也不夠,「我有時要朝早五點半起身,因為未做完功課。」文莉憶述中一生涯實在不好過。

每天上學沒精打采,還要應付不斷的測驗與考試,學習動力被消磨得只剩下責任,然後對甚麼事都提不起興趣。眼見在排山倒海的功課壓力下,連帶親子時間也被剝削掉,阿Cam兩公婆開始不斷反思:「兩個細路日日身心俱疲,咁樣過生活值唔值得呢?我哋自己想要啲乜?又到底想畀啲乜佢哋?」

因為堅信「孩子學得開心係天經地義」,加上在船上嘗過home schooling的好處,經女兒多番要求,阿Cam夫婦仔細考慮後,去年決定重返在家上課的生涯。「我絕對唔係反對學校嘅存在,也無意貶低正規教育,學校喺社會上有好大價值,係冇可能消失嘅,問題係學校有太多掣肘。我同好幾位校長傾過,佢哋都好有理念,但實在太多嘢綁住晒,任何改革都困難重重:第一係驚老師唔接受,然後又怕家長反對。有啲老師都好有心,譬如會自己編寫教材,可惜更多係有心無力,一個人要對三十幾個學生,功課多又要改卷,真係用喺教學嘅時間有幾多?若果可以安排少啲功課,老師每日抽半小時、一小時同學生傾吓偈,情況可能會好唔同。所謂全人教育唔應該只係顧住學科,同師長、學長嘅溝通可能更加影響一個人性格嘅發展。我以前最喜歡嗰位老師,係因為佢星期六、日會同我哋一齊去打波食紅豆沙,而唔係因為佢教咗我乜知識。」

全世界的教育制度都有被人詬病的地方,但留在體制內謾罵,抑或索性轉身走,這關乎為人父母的價值觀,沒有太多人夠膽將子女的前途博一鋪。阿Cam坦言,一家帆遊的經歷,鞏固了她不走大路的決心。「我哋見過好多唔同嘅人,用唔同嘅方式生活都可以好成功。點先算係成功呢?唔係睇你有冇文憑有冇學歷。譬如有啲土著,接受咗好高深嘅教育之後,會返去自己原始部落經營一啲小生意;有啲人未必有好高學歷,但做生意好有責任心,對客人好細心。世界上係有好多種生活方式,但香港社會就偏向只得一條路,因為周圍嘅人都係咁,所以就覺得應該係咁行,大學生應該幫人補習、唔應該去捧餐,越高學歷做到越高級嘅,越係唔敢走第二條路。喺澳洲,大學生會特登兼職收銀或賣藥,因為僱主根本唔會請一個只識幫人補習而缺乏喺社區環境同人接觸經驗嘅畢業生。」

阿Cam自己其實是港式精英教育制度下的既得利益者。家中三兄弟姊妹中她排行最小,家住公屋,就讀獻主會小學,成績一般,加上大近視,連外表都不是人見人愛那種,偏偏自信得不得了。「嗰時我全班考三十,老師話升中選校唔應該揀QE(伊利沙伯中學),但我個人好天真,覺得自己唔係咁差,所以都係揀咗。結果因為人人唔敢揀,攪珠之下,全校得我一個派到去。呢個係我唔信邪嘅第一個成功。」

中學生涯在大量的課外活動中度過,至於讀書嘛,她坦言一點印象也沒有,全靠考試前的短期記憶過關,會考竟然也拿了3A,以暫取生身份入讀中大新聞系。畢業後先後任職香港電台與有線電視,然後認識了年紀大她很多的老外。Arni為人很健談,天文地理歷史時事都有他一套看法,居港數十年,見盡社會對所謂人才培訓的盲目,「一個小學生每星期至少要花上三十五至四十小時在學校,星期六、日還要做功課,即使換了在成年人世界,這份工作也實在太辛勞了吧!」

父母各有分工全情投入

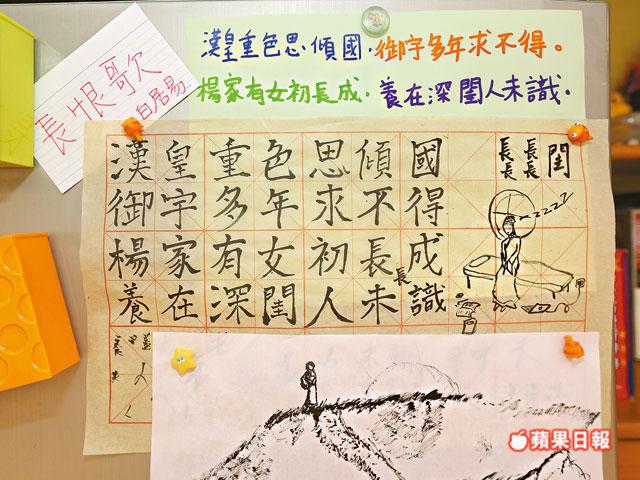

重返home schooling系統數月,文莉、文思明顯高興得多,也多了很多時間參與真正屬於全人教育的活動,包括在攝氏10度以下出海進行小帆船訓練,到阿Cam哥哥任校長的特殊學校當義工等。新近還聯絡了音樂劇《動物農莊》的負責人,希望可讓一班在家上課的孩子參與舞台製作。至於學科上的學習,「佢哋可以自己攞住教材提供嘅老師手冊、用自己嘅速度去學,搞清楚所有概念先繼續下一個題目,用多啲時間都冇問題。」

在家上課與回學校的最大分別,就是自由度大,課程可依據孩子的喜惡和學習速度調校,正因為如此獨一無二,父母的投入更重要。阿Cam與Arni在教學上各有分工,她主力規劃課程,定出題目後鼓勵女兒自學找答案,Arni則負責講課。「若父母都要上班,home schooling當然冇咁好。」至於將來如何繼續升學?「我哋暫時想free啲,好少諗將來,可能到某個歲數想要讀大學,就會去讀一啲補習班學習考試技巧,但用半年好一年好,總比辛苦十幾年只為求一個大學學位好。」