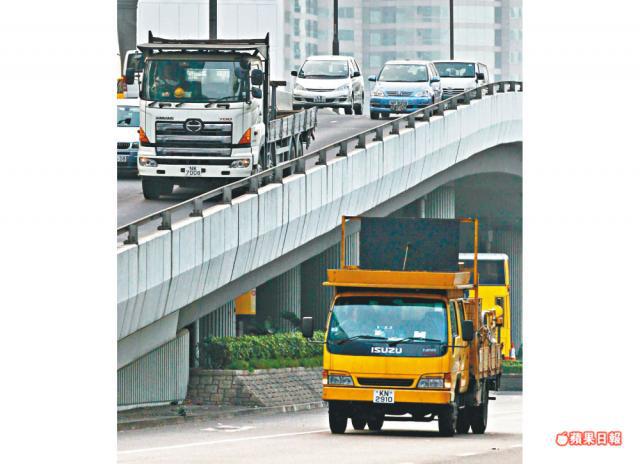

市區呼吸一口清新空氣越來越難,中環路邊空氣污染指數昨高見153甚高水平,旺角和銅鑼灣亦突破120,環保署預測今日污染指數最高達140,過去一星期共計三日路邊空氣污染達甚高水平。施政報告雖預留100億元更換柴油車改善空氣,但學者指出市區大廈林立造成峽谷效應,令污染物難以吹散,車輛減排不等於降低污染物濃度。

記者:潘柏林

環保署指空氣污染指數甚高源於二氧化氮濃度,但施政報告提出百億換柴油車,只能降低車輛排放八成懸浮粒子和三成氮氧化物,無助大幅減少二氧化氮。環境局去年2月一份諮詢文件指出柴油車並非二氧化氮源頭,「在繁忙交通路段,巴士和的士/小巴是主要二氧化氮來源,各佔車輛排放總量約四成。」文件指的士沒有定期更換催化器、巴士沒有安裝選擇性催化還原器,才是空氣污染指數居高不下主因。

香港貨櫃運輸業職工總會副主席謝浪表示,只有客貨車和輕型貨車會進入市區送貨,中港貨車一般經高速公路進入葵涌和觀塘貨倉,他認為政府換車後,上述地區的空氣會有改善,但市區改善程度仍需政府測量。

專家籲降車流量

港大公共衞生學院社會醫學系研究助理教授黎克勤認為,更換柴油車排放對改善路邊空氣質素作用有限,市區由於樓高路窄形成峽谷效應,近地面空氣不流通,難以吹散污染物,令污染物以幾何式增加。

中大公共衞生及基層醫療學院研究教授黃子惠指,政府要多管齊下減排才有用。他曾在顧問報告建議仿效倫敦,駛入部份地區車輛要收費,降低車流量;學習新加坡限制汽車每年發牌量,避免車輛增長。他批評政府礙於政治和地區壓力,未有在施政報告提出。

立法會環境事務委員會主席何秀蘭表示,百億換車計劃仍是討論階段,政府在空氣污染方面不應停步,例如在重組巴士路線,應主動聯絡各政黨說服區議會。