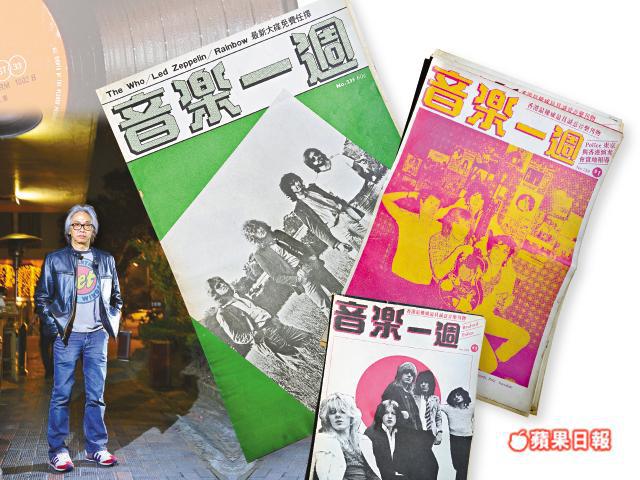

Sam Jor低調,Google這名字,只有寥寥簡述。但他一度是香港樂迷精神領袖。那時未有互聯網,香港樂迷要認識外國Rock音樂就看他主編的《音樂一週》;要買外語碟,上《音樂一週》辦公室;想看Japan、Culture Club演出,捕實《音樂一週》。HMV的功能,他一人孭起。97年雜誌休刊之後,市場上再沒有出現類似份量的刊物。樂迷口味跟這城市一起迷失。今年他出山了,不要大張鑼鼓,只想略盡綿力。

記者:劉嘉蕙 協力:何兆彬 攝影:陳盛臣、部份圖片由受訪者提供

四月網上復刊

Sam Jor(左永然)說話很斯文,骨子裏很Rock。說起正籌備《音樂一週》復刊,態度篤定,「作者?我一開聲,應該有作者,叫邊個都得。」老讀者愛看練海棠的文章,佢得?「得。」 CASH(香港作曲家及作詞家協會)CEO楊子衡?「得。」不帶尾音。

剛過花甲之年,採訪當天穿Led Zeppelin外套加Paul McCartney Tee,「我有幾百件Music Tee,單單Beatles就50件,Deep Purple 10件。但無西裝,我叫啲人唔好請我飲,我唔會着得好Decent。」 No Music No Clothes。

黃耀明在他口中是「明仔」,「以前明仔都有上嚟買碟。」 「我屋企一隻中文碟都無,即使人人讚達明,阿達是受Japan影響,明仔受Pet Shop Boys影響,點解我唔聽原裝?」這些話香港誰敢講?

Sam Jor那年代的Rock友,受胡士托精神影響,講Love and Peace,相信Rock到盡頭仍是愛,「𠵱家啲後生仔好似無呢樣嘢,只有憤怒。」而愛,應該比憤怒綿長。他75年創辦《音樂一週》,主力介紹Rock Music,那些年最紅的樂隊,很多散了有些死了,他97年移民小休,闊別快16年,如今準備四月網上復出,「四月,是當年創刊的月份。」

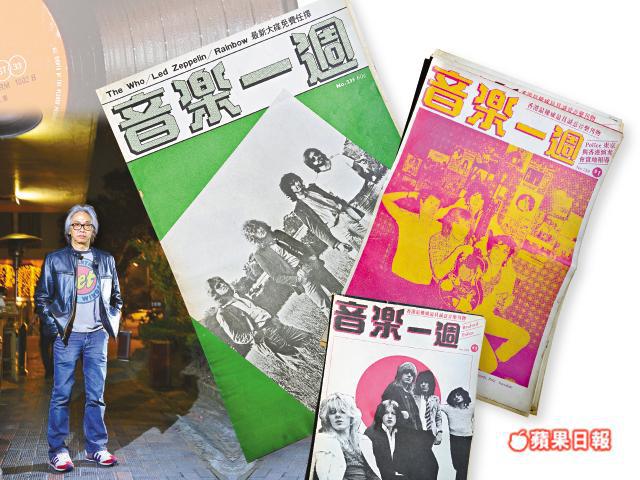

其實他大可不必做,家強在另一頭跟我說,「佢有錢吖嘛。」這十幾年,Sam Jor四圍遊看演出,管理及擴充他的音樂珍藏,兩大拍賣行他都有VIP卡,「我有Beatles成員的皮帶,和John Lennon家中的Salt & Pepper樽,有埋證書㗎。」藕斷絲連死唔斷氣,看來也只為愛。「一直都好多人問我做乜唔整返(《音樂一週》),我一直唔敢做。直至大前年做了個Jeff Beck音樂會,發現自己能力還可以,報紙慢慢寫啫,應該都可以。」

不是老餅 是 Timeless

舊時人視音樂為生活態度,現代人當播歌是一個手勢,想得比較少。出山,因為Sam Jor跟後輩接觸,發現新一代聽歌沒有方向,「有些後生仔,人哋隔籬話好聽,佢又聽,咁我話,唔係幾好聽喎,我介紹畀你。結果個個都覺得,我介紹嘅的確好啲。我見自己仲有這個功能,不如再扮演這個角色。」他30年前就在港台開咪講音樂,那時電台主持不流行吹水唔抹嘴;做主編時,讀者寫信問他音樂知識,他「唔衰得」,逼自己進步,日子有功,搖滾樂百科倒背如流,「現在扭開收音機,啲主持都唔知噏乜,不斷講自己噚晚食咗乜去過邊,根本無介紹音樂文化。無人話畀後生仔聽應該點聽歌,乜嘢係好歌,結果一代弱過一代。」 「講Rock Music,大膽的說,香港不會有多過五個人知識比我豐富。既然我仲喺度,應該把知識留給更多人。」

新歌,他有聽;但講,還是舊歌好,「Oasis、Green Day我可以講,但年輕人也可以講,那我不如講我年代的,當文化保育。」說穿了,是覺得新不如舊,「食過魚翅點會返轉頭食粉絲?」認識Sam Jor的人都說,他有個絕技,你拋出A樂隊,他會回贈六七十年代BCD樂隊的名字,請你去追本溯源,「現在音樂,和時裝有點似,都是把以前的拿出來,抄番轉頭。我的想法是,以前的東西,無根無據,才是真正有創意,那些人才是真正大師,更值得尊敬。」最怕人不知就裏,武斷地以「老餅」標籤,錯過經典,「音樂,不是老定新,是好定壞。講老,無嘢老得過古典音樂,難道你說巴哈老餅?好的東西,是Timeless。這個道理台灣人、日本人都識,係我哋香港人唔識。」

音樂街坊福利會

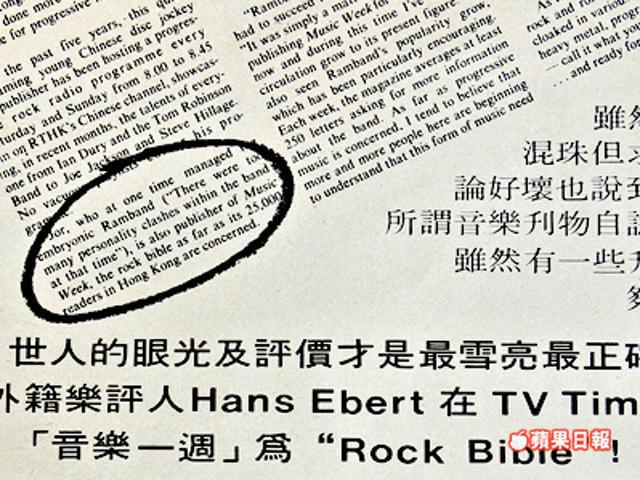

記者出世遲,趕不上八十年代搖擺浪潮、也未看過新鮮熱辣出版的《音樂一週》。第一次知道Sam Jor,是在潮流教母黎堅惠的著作《個人裝備1:少年口味》,她用了整整一章寫《音樂一週》:「音樂一週的左先生除了音樂知識豐富,也是東南亞知名的演唱會搞手……他令我們跟國際的青少年同步,人家看第一手的現場演出,我們也是看一手的演出,精神生活一點不落後!」

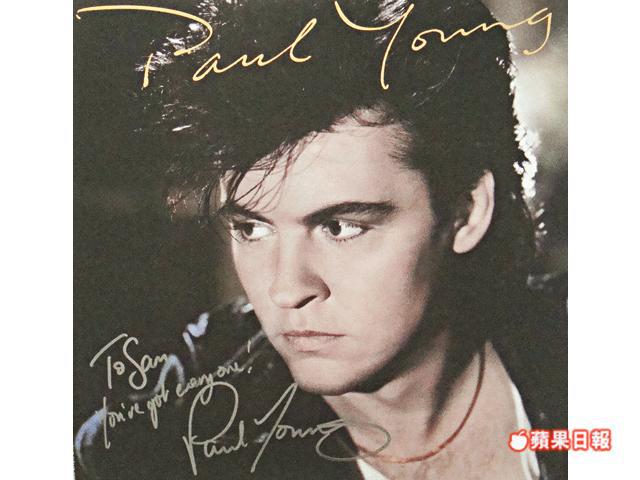

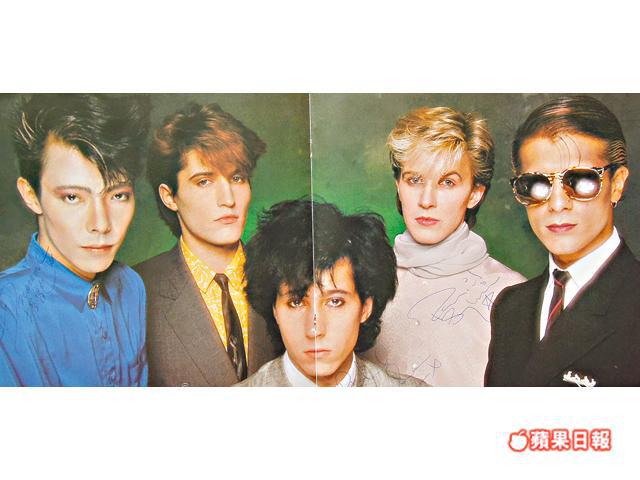

想當年《音樂一週》也不過是個灣仔200呎劏房,不小心織出一個世界。除了出雜誌,編輯部發揮街坊福利會精神,替讀者訂唱片、解答問題,「好多人排隊上嚟買碟,像Beyond、黃志淙,出面成日好多人。」 最為人津津樂道是1982年安排Japan來港,把「天下第一美男子」 David Sylvian帶到香港人眼前,「那年代搞演唱會好難,一開始連Fax機都未有,要用電報機,在公司留到好夜,跟倫敦的人聯絡。」七八十年代青少年渴外國文化,專講外國音樂的《音樂一週》賣一二萬是閒事,一二萬,相當於今日受歡迎潮流雜誌銷量,以人均計並不小眾。

黃家強:只怕音樂知識斷層

七八十年代的雜誌如何影響年輕人?黃家強讀中學時也是《音樂一週》忠實讀者,放學常上雜誌的辦公室打躉,「有時買唱片,有時同人傾音樂,總之一得閒就去。82年Japan演出我也有捧場。」 Sam Jor曾跟Beyond簽過短暫經理人合約,「那時我未加入Beyond,不過我一早識Sam Jor,會錄起他的電台節目,在辦公室見他撲來撲去好像很忙。在我心目中他是大前輩,好欣賞他的音樂知識。」

家強說,《音樂一週》對他成長好重要,慨歎現在再無同類媒介認真介紹音樂,雜誌水過鴨背式樂評更「唔知寫嚟做乜」,「始終英屬年代社會氣氛比較開放,以前作者覺得一隻唱片唔得,真係可以踩到你死。現在很多樂評淪為宣傳,唱片公司畀碟你寫,又唔踩得。雜誌篇幅有限,寫完大路唱片,也容不下冷門的音樂。」上網不是乜都有嗎?「我們這些老鬼就識得Search,後生一輩真係唔知點開始,連最後一本認真寫音樂的《MCB》都摺埋後,情況越嚟越衰。」

他記得見過有個18歲後生仔,鼓打得不錯,好奇問他聽甚麼音樂,答案是本地流行唱片,「我同佢講,本地唱片的鼓都是電腦Programme,唔會學到嘢,佢答我,根本唔知聽咩好,完全無渠道。」自學都要有門路,「假如佢個世界只有陳奕迅,Search來Search去最多連到何韻詩容祖兒,永遠不會知道世上有個人叫David Bowie。」所以《音樂一週》回歸,他一定會支持,「只怕音樂知識斷咗層,再難培養新寫手。」