【COLLECTOR】

現職市場顧問公司執行總監的羅金成,當了近30載社工,每年40天的年假推動他到世界各地旅行,多年來走遍30多個國家、40多個城市。當大部份遊客忙於在景點拍到此一遊照及在商場血拼時,羅金成就喜歡走入街市、墟市及民居,搜羅古靈精怪的飲食用具,多年來藏有大大小小近500件,更曾瘋狂得花400萬開設私人博物館將收藏公諸同好。

記者:黃碧珊 攝影:黃偉傑

離開社工界前,羅金成每年大約去五次旅行,以充實每年共40天的年假。每個地方都各有一套特別的飲食文化及習慣,他曾嚐過非洲坦桑尼亞燒豬整副牙齒連牙肉、馬來西亞有獵頭傳統的伊班族的壯陽食物──東革亞里葉等。自1992年起,他開始收集世界各地特色菜刀、肉刀等小件,繼而是盛載食物的器皿、量器,以及一切與食有關的物品。每次出門,他也會帶備一個最大尺寸的紅白藍袋,準備將戰利品帶回家。

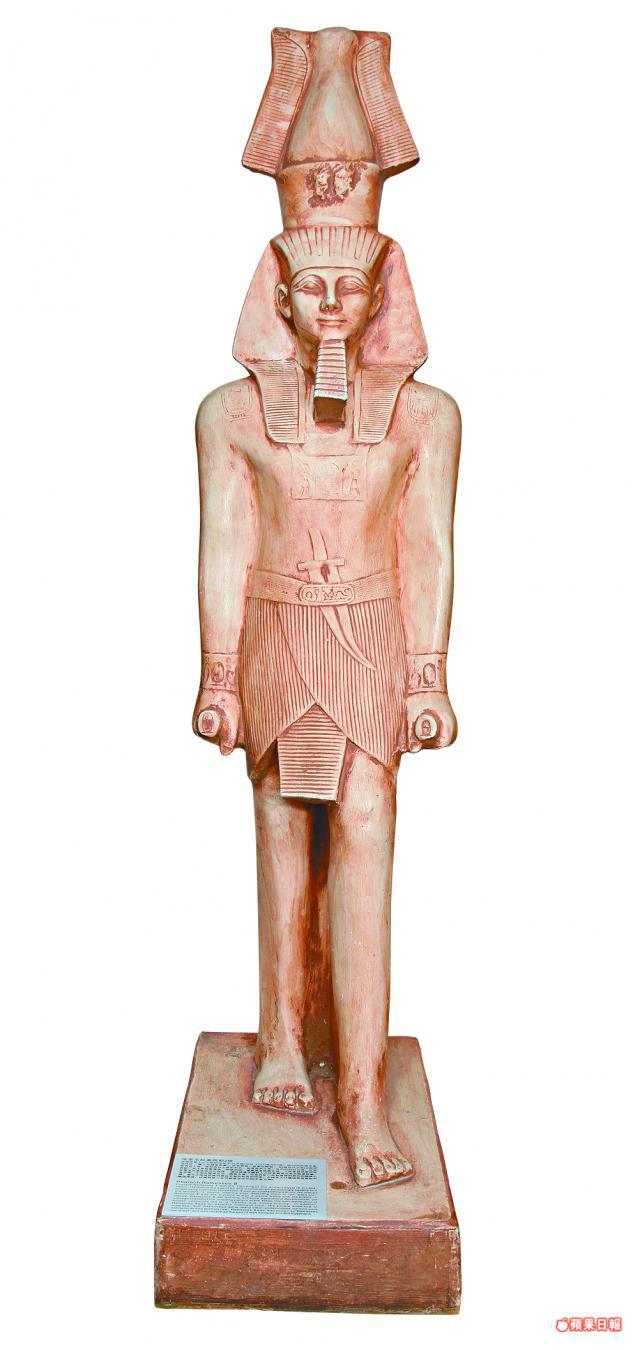

花3萬元 運送衣食之神

羅金成曾在埃及開羅的墟市,租用工人推着手推車,將兩大袋裝滿約十個碗、盆及刀的「戰利品」運回酒店,同行友人將這場景拍照存證,將他冠以「患有小農社會收買佬情意結的病態旅行者」稱號。最勞師動眾的一次,是1998年,又是在埃及,買下鼓勵農業及食物製作、「衣食之神」法老王拉美西斯二世(約公元前1200年以前在位67年)約1.5米高塑像。為表示尊敬,當地人堅持搬運塑像時不能躺下,要速遞公司將它包裝在一個約兩米高的大方箱,空位用發泡膠粒填充,「運費要3萬多,餘下的旅費不夠付,要家人滙錢找數。」貨到香港,又要爬入箱內,花了大半天把發泡膠粒舀出來,法老塑像才能重見天日。

要買最地道的用品就需入村,他曾為買食器走到雲南僾尼族,「他們的語言及飲食習慣與日本人相似,有學說指僾尼族就是日本人的源頭。」看見村民用一個方形的木盆製作飯糰請他們吃,飯糰是免費,但他就花了約5元把那個製作飯糰的木盆買下來。

懇求三天 買得Peugeot胡椒磨

法國著名汽車品牌Peugeot,19世紀初原是鋼具工廠,1874年推出第一個胡椒磨,較品牌產於1890年的第一部汽車還要早。2001年羅金成在法國的餐具店看到一個約一米高的胡椒磨,是Peugeot送給分銷商作品牌190周年紀念品,起初店主不肯轉讓,但羅金成連續三天到商店請求,最終以約3000港元讓給他。

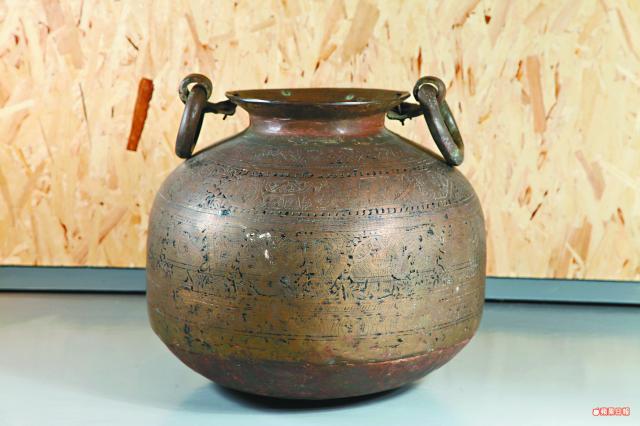

亞洲及非洲的傳統飲食用具,碗、碟、糖果盒、水缸,甚至需要用動物拉動的蔗糖機,西方的古董手動咖啡機、麵包機、芝士機、香腸機等,也曾是羅金成的收藏品。2002年與兩名友人在粉嶺合辦兩層高、實用面積共8000平方呎的私營博物館──人類飲食博物館,「初時很天真,認為飲食的主題可吸引參觀者,物品又具特色,以為可自負營虧。」可惜博物館位置偏遠,只得暑假才有人去參觀,其餘時間靜英英,2005年結束營運,「共花了約400萬元,我佔最大份,有200萬元。」

其後他將藏品賣給稻香集團,變了稻鄉飲食文化博物館,羅金成慨嘆:「開不到自己的博物館,還是要找個倉存起收藏,放這裏我反而可以經常來看。」

私營博物館令羅金成大部份積蓄付諸流水,但對「食」他仍死心不息。聽說考古學家於2001年在浙江浦江的上山遺址,發掘了多件包括石磨盤、石磨棒及炊具,約80件陶器,並發現稻米的化石,以碳14檢測確定距今有一萬年歷史,是新石器時代的遺址,現在是中國重點文物保護區。2007年,羅金成透過朋友介紹專程到淅江認識上山遺址的考古主任蔣樂平。在浙江逗留約一個月,參觀了不對外開放的上山遺址資料館,看到了一萬年的稻米化石,對「食」這個課題,他還是孜孜不倦的。

火炭看世界飲食文化

位於火炭、佔地約8000平方呎的飲食文化博物館,除了世界各地收集回來的展品,更劃分為稻米區、餐桌區、火鍋區、世界奇趣區等,展現不同時代、地區的煮食用具、容器、食材及香料。2009年結業的龍門大酒樓捐出的收銀機、燒味大爐、玻璃大門、酒樓地下大堂的一對龍柱都被安放在舊式茶樓區。2011年稻香老闆鍾偉平向上海筷子收藏家,以50多萬元收購由約100件唐至近代的筷子及筷子筒,歷史最悠久為唐代銅筷子,距今逾千年,已呈殘枯,清代及民初筷子筒則使用陶瓷製造,每個如花瓶般色彩繽紛。

稻鄉飲食文化博物館

網址: http://www.taoheung.com.hk/tc/museum/index.html

備註:免費,需預約參觀