【黃牧遊樂】

《蘋果》將取消聲色版,本欄是最後一期,我知道音樂讀者比較芭蕾讀者多(上周拙文在《蘋果》網上點擊竟逾五千我也感奇怪),但今天作結章還是決定indulge於我最近高度發燒的芭蕾舞:我有興趣推廣的是芭蕾舞不是音樂。

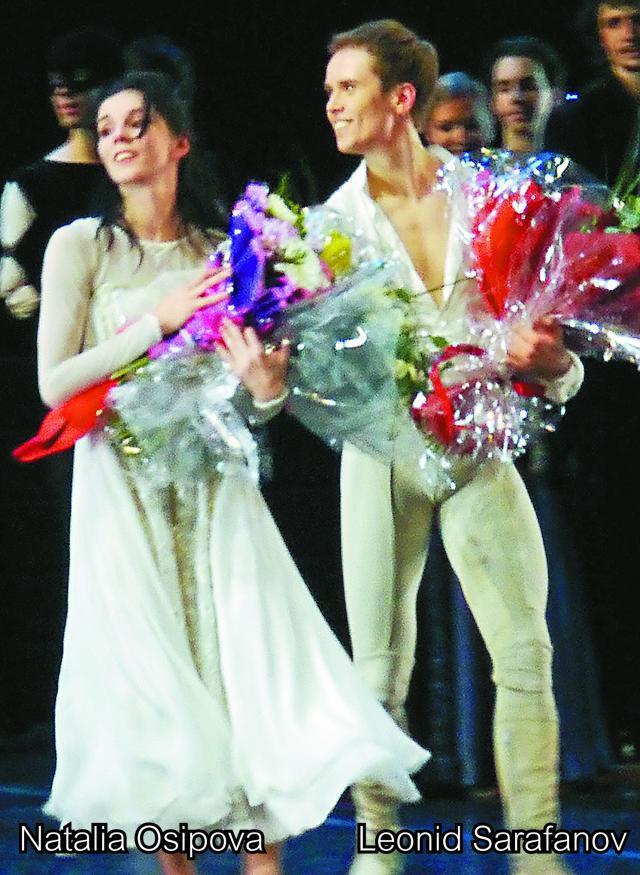

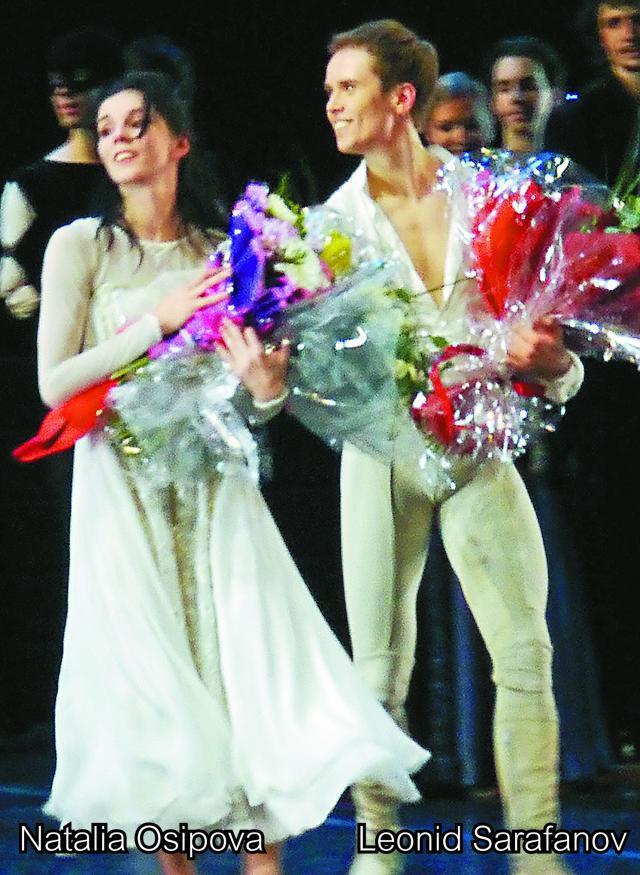

有趣的是,讓我來選十大演奏家或指揮家,我的選擇十居其九是「古人」,選芭蕾舞蹈家,其中六個是當今的舞王舞后。我的選擇也許是今天的Vishneva、Osipova、Lopatkina、Zakhanrova、Vasiliev和Sarafanov,加上上一世代的Makarova、Baryshnikov、Bujones和Guillem。有趣的是這十人中只有兩人不是俄羅斯人。

十二月的一個早上我在聖彼得堡歐洲大酒店等待退房下午飛柏林,叫了的士兩點到機場。早上十一點半忽然接到酒店公關經理Irina的電話,不禁問她為何星期日上班。她說,你不是想訪問Osipova嗎?對,那天她說Natalia在酒店已經住了一個月,儘管她在聖彼得堡也有家,於是我說我想見她。她說Natalia習慣中午才起床,所以等會兒才打電話,結果她從十二點打到一點,還是沒有人接聽。於是我的 First Encounter with Natalia Osipova沒有成功,我自己要趕飛機去了。Irina也是芭蕾舞發燒友,我也向她請教俄國芭蕾舞壇的近況,我們已是朋友。到聖彼得堡看芭蕾舞,非住此酒店不可:酒店就在Mikhailovsky劇院的擲石距離,還在劇院擁有包廂;酒店本身也像芭蕾博物館,我更羨慕Irina的是,我只能在台下遠觀的巨星她都能經常接觸,因為她們都是這間大酒店的客人。

但當時我想,見到奧茜寶娃也許我竟會啞口無言,等待時我也感受到壓力!一方面我不會說俄文她不說英文,像Diana Vishneva紅遍西方舞壇十餘年,亦未見過她說俄語外的語言。俄羅斯芭蕾舞的後代不但舞藝「不同」,也人人特別有性格。聽說年方26的奧茜寶娃頗有脾氣,也難怪,她在這城市置家還住大酒店,而且一租就一個月!三十年前我已見過波姆.伯恩斯坦和蘇堤,也曾與Joan Sutherland和Isaac Stern詳談,都沒有甚麼壓力;可是三十年後要見這個年方26的小女孩,我竟非常緊張!也許是我太佩服她了。不過,我會常去聖彼得堡,將來肯定有機會見到她和Diana。

如果芭蕾舞也有奧運般的評審標準,頒授金牌,那麼奧茜寶娃就肯定是不只一面金牌的得主。她是當今芭蕾舞超級巨星中最年輕的一個,她的舞藝太超群了!奧茜寶娃曾在一次演出跳Don Quixote(記得是2011的Makarova Gala),做到大約40轉的Fouetté,而且很多轉是Double Fouetté,這是沒有別人能做到的。而且她收腳時穩如泰山。她也肯定是速度最快、跳躍最高、浮空時間最長的舞蹈員。不過,芭蕾舞是一種綜合藝術,比藝體複雜得多了。芭蕾舞的藝術,在於除了腳底功夫外,舞蹈員也是演員,而且演出的要求,講究到全身由頭到腳,包括區區的喉核(最正確的Arabesque包括要能看到喉核)所造成的總形象。奧茜寶娃的舞蹈技術令我着實震驚(這也許是她能令我見了她可以說不出話的主因,像見到Heifetz)。但當我看了兩節不太要求高度技巧的錄影,我更受感動。其一是Giselle第一幕的Variations,在此她的視線與眼光、面部表情和舉手投足的每一小動作,都與音樂配合得天衣無縫!另一令人感動的場景是她和Volchkov在Bolshoi跳Esmeralda第三幕的錄影,她的全面投入令我感動。

Diana Vishneva比她大十年,可是至今仍在高峯狀態。她也曾是Virtuoso的Ballerina,Don Quixote和Corsaire都是拿手好戲,但可喜的是到今天維絲妮娃仍然不斷擴展她的範疇演新角色,包括現代舞(又使我想起偉大的Sylvie Guillem)。

戴安娜是公認的當代「最完全的芭蕾舞后」(Most Complete Ballerina),簡直無所不能。這使我想到,除了足下功夫,維絲妮娃跳舞時上半身的表現,往往更感人。無比的音樂感和面部表情的細緻,是她的最強項,即使站着也有戲。這其實也正是Vaganova/Mariinsky訓練出來的最高要求。我特別喜歡她的Giselle和 La Bayadere。其實她不論跳甚麼都好,因為她對自己的要求最嚴格。她是我的首席Favourite Ballerina。今年6月10日和14日,在紐約ABT有兩場麥美倫版的《羅密歐與茱麗葉》,主角先後正是Vishneva和Osipova,即使遙遠,我想我「不可能不在場」!

說幾句閒話作結。我寫了音樂三十年,但也停了十年罷?最近再執筆其實是為了在大陸重編的音樂書補些新稿。以後也許會偶爾投稿《蘋果》,但更歡迎讀者光臨 albertwhwong.blog.163.com。