在網上流傳着一段振奮人心的話:「沒有一個冬天不可逾越。這個冬天,南方有點冷,周末有點堵。我們在夢想中,堅持前行!」

我們在夢想中,堅持前行!

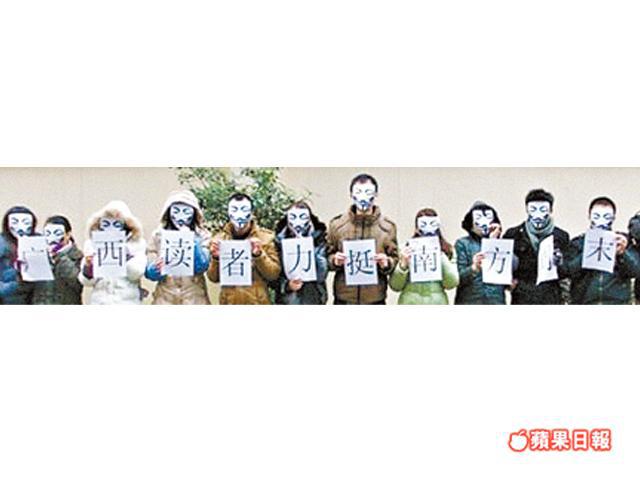

大家都知道說的是甚麼,就是廣州《南方周末》被中共宣傳部強行刪文、迫編輯跪低的事件。這一周,臉書被南周事件瘋狂洗版,到處都是撐南周、要求內地開放報禁的聲音。不過,那個國家機器偏偏與人民對着幹,人們走前一點,他們就迫得再緊一點。幾天之後,居然遠在北京的《新京報》也被中宣部強暴。

《新京報》因為拒絕刊登《環球時報》一篇攻擊《南方周末》的社論,中宣部竟然進駐報社,強令該報刊登社論,不刊不准印刷出版,《新京報》社長氣憤得表示會辭職,編輯和記者也悲憤至極。這種赤裸裸的暴力,相信經常在內地上演,但仍然讓人看得膽顫心驚。

其實我對《新京報》是感覺陌生的。上月我去了北京幾天,在飛機上才算是首次翻閱這份內地報紙。眾所周知,飛內地的航班一般只有幾份左派報章可讓乘客選擇,當時我眼見擺在面前的《大公報》、《文匯報》都不對口味,而一份陌生的《新京報》就吸引了我視線。

那是我第一次接觸這份報紙。《新京報》就像我們的免費報紙一般大小,版面編排工整,沒有左派報紙那種老土的感覺。每篇報道的字數雖然不多,但文筆到肉,也沒有內地宣傳機器那些華麗浮誇、卻充滿水份沒有內容兼令人反感的文字。這份報紙雖然字少頁數少,很快看完,但感覺舒服,令我覺得這是一個有自我報格、像像樣樣、可以稱得上是「傳媒」的媒體。

《華爾街日報中國版》早幾天刊登一篇文章,提到《新京報》拒絕刊登《環球時報》的社論,是因為那個評論「根本不符合邏輯,不符合良心,也不符合我們《新京報》的一貫的風格」。既是如此,不刊登社論才是有專業操守的表現,幾時輪到宣傳部來指手劃腳!偏就是在這個荒謬的國度,宣傳部不單奪走了人們說真話的權利,連人們拒絕說假話而沉默都不允許,到底,那裏的人過的是怎樣的一種生活?

但是,我真心相信,極權不能完全泯滅人性。你越是想用水泥去堵死生命,野草卻偏偏要在細如髮絲的隙縫中長出來,親近陽光。很多人形容,《南方周末》敢言,與南方報業集團為戰略合作伙伴的《新京報》則善於打擦邊球。在沒有言論自由、微博隨時刪文的情況下,內地喜愛呼吸自由空氣的人們,就慢慢培養出一種擦邊球的創造力,在國家機器的重重限制當中,將想說的話傳出去。

例如,只要翻查資料,不難發現2008年有一單關於《新京報》的新聞。話說當年《新京報》刊登了一篇前美聯社駐京記者的專訪,以及幾張由該記者拍攝的照片,包括一張只有標題「傷者」而沒有文字解釋的照片,相中有幾個人推着一輛三輪木板車,車上躺着受傷的人。後來香港傳媒指,那張相就是在六四時,北京市民自發拯救被軍隊槍傷的人的情景。

禁不了人們對自由的追求

六四一直是內地的禁忌,禁止公開討論,於是隱喻就成為了內地人互通訊息的渠道,來避開嚴密的互聯網過濾、微博的極速刪文。六四既然是敏感詞,那麼他們就用「五月三十五日」吧;或者「9875321」(獨欠6和4),又或者用國語諧音「鹿死」、「拔韭」。在港島南區,有一個巴士站,站上有63、65和66號巴士,這肯定可以成為另一個隱喻了。

又例如,《南方都市報》曾在2010年6月1日國際兒童節,刊登了一幅兒童漫畫,畫中只見一位小朋友拿着白色粉筆在黑板上畫了三架坦克,並在坦克前面畫了一個人。這正是六四的經典場面,那幅漫畫當然很快在該報網頁上刪走,但悼念六四的訊息卻悄悄地在各處散播。

李旺陽被自殺一事,人皆流淚。於是,「李旺陽」又成為了敏感詞,《南方都市報》偏偏以一張內地高考的新聞相片,將人們的貼地腳掌來個大特寫,再加上一句「翹首以盼」,也分明就是李旺陽那張吊死的遺照的變奏。

這些曲線「抗爭」,彰顯了他們無比的勇氣和無窮的創意,值得尊敬。事實上,創意本來就是來自中共的敏感詞數量之多,簡直多到嚇人的地步。只要上維基看一看「中華人民共和國審查辭彙列表」,連「毛澤東」、「江澤民」也是敏感詞,實在令人失笑又讓人悲哀。不知會不會有一天,連「敏感詞」這三個字也會被內地視為敏感詞。

這麼多禁忌也禁不了人們對自由的追求,大家都學懂了創造隱喻、閱讀隱喻。所以,這個冬天真的很冷。借用網上那句「沒有一個冬天不可逾越」,我想說,其實也沒有一道牆是不可翻越的。

作者:陳淑莊 攝影:伍慶泉