文物定義:文物是指人類在歷史發展過程中遺留下來的歷史建築、遺址和藝術品。1966至1976年,中國爆發文化大革命,紅衞兵對全國歷史建築及文物進行大肆破壞(破四舊),到近年中國政府改變政策,對文物進行積極保護。現時全國重點保護文物單位共有2,352處、歷史文化名城120座,世界文化及自然遺產43處。

積極保育文物的因素

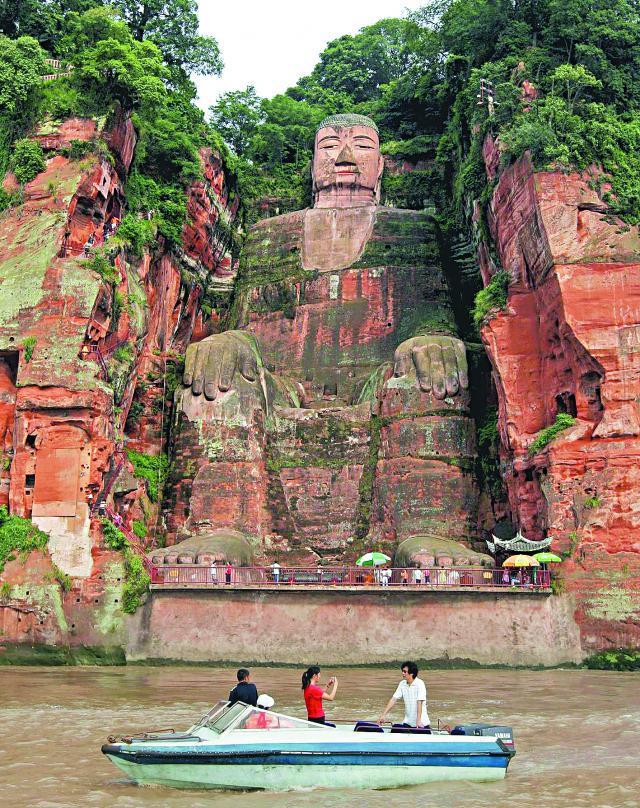

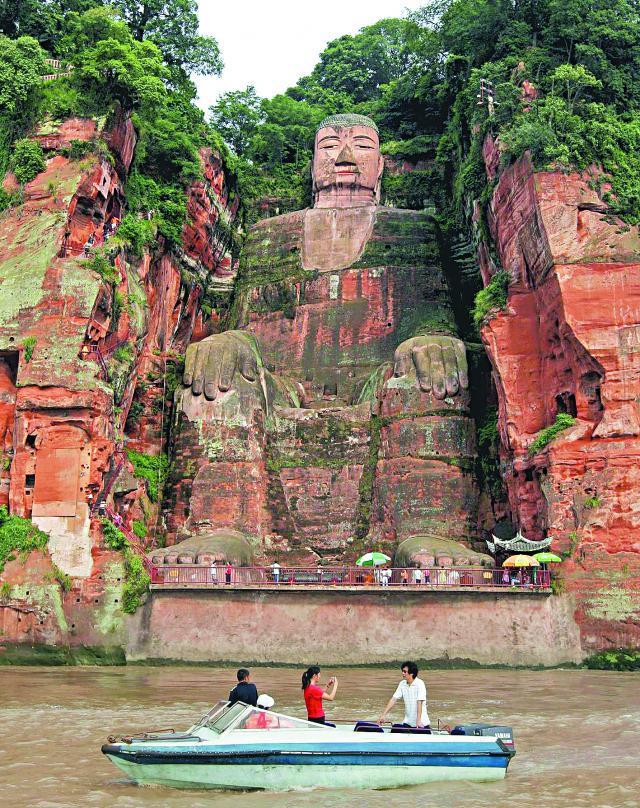

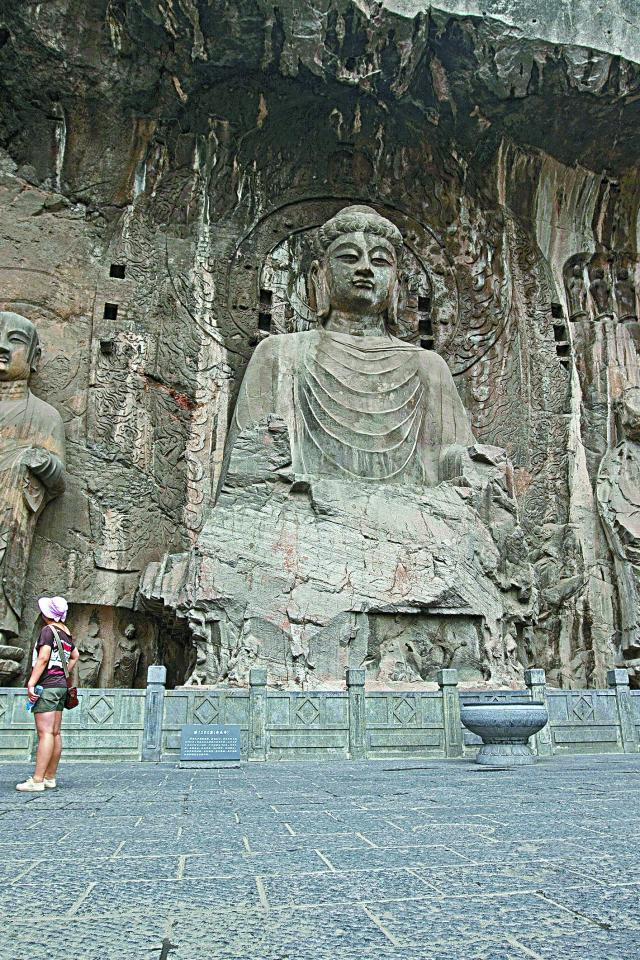

1.促進經濟發展:現時中國官員的升遷缺乏客觀標準,以地方經濟發展衡量官員政績是官場的潛規則,例如兩位廣東省前省委書記汪洋和張德江,就因此獲升遷為中央核心官員。發展文化旅遊既可賺取門票收入,同時製造大量就業機會,並帶動交通、酒店、零售等不同行業發展,為經濟發展注入新動力。地方官員都希望發展文物旅遊,促進經濟發展以助仕途得益。

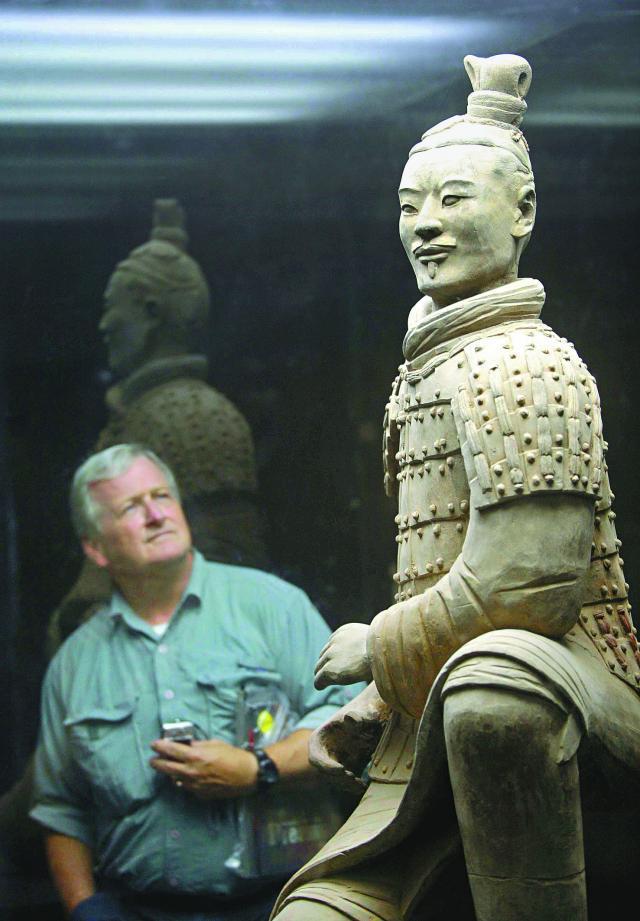

2.增加國民身份認同感:中華民族歷史悠久,保護及認識文物背後所蘊含的中國文化有助加強民族團結。例如秦始皇兵馬俑於1987年被聯合國教科文組織列入《世界遺產名錄》,被譽為「世界第八大奇蹟」;長城亦在2007年一次網上投票被選為「世界新七大奇蹟」。保育歷史文物可增加民族榮譽,加強國人自身的國民身份認同,有助鞏固國民對政府的支持度,促進社會及政權穩定。

3.促進歷史文化研究:文物作為歷史及文化的載體,是研究歷史的第一手史料。在尚無文字記載的歷史發展階段,沒有文物資料,就沒有歷史研究可言。例如不同人種的化石頭骨(藍田人、北京人等),幫助學者探究中國的人種發展。不同朝代遺留下來的文物,更可豐富現代人對當時歷史的認識,如北京故宮文物可增加我們對明清兩代的歷史認識,重塑歷史真實一面。

4.文物具備社會教化作用:歷史文物是道德教育的良好教材,大量歷史文物呈現了中華民族的傳統文化和民族精神。人們通過對文物的參觀、鑒賞和研究,可以陶冶情操;從參觀故宮等歷史建築物,體現中國的建築藝術、歷史文化等,讓下一代認識中國;參觀長城可明白中國歷代抵禦外族的歷史、傳遞團結精神及民族主義思想。

5.促進中國與各國文化交流:中國文物蘊含豐富多彩的中華文化,「可移動文物」供世界其他民族鑒賞,因此被譽為「文化大使」,甚至使許多國家掀起「中國文物熱」,例如2003年巴西聖保羅市舉辦了「中國西安兵馬俑暨紫禁城帝後生活文物展」。對於「不可移動文物」,或發展成旅遊景點,加強宣傳吸引外來遊客,促進中國與世界各國的文化交流。

甚麼因素導致中國文物受威脅?

1.經濟發展:中國近年經濟急速發展,無論城市化或工業化都對文物保育構成極大威脅。中國各大城市積極進行城市重建,清拆舊建築以發展商業區及住宅區,例如北京就清拆大量四合院(包括明清時代的古建築)。工業及燃煤發電過程中排放大量二氧化硫,導致中國三分之一國土受酸雨影響,對古蹟和文物造成腐蝕(主要是石刻和建築)。

2.挖掘開發:很多文物原來被埋於泥土裏,肆意開挖文物容易造成破壞。以兵馬俑為例,暴露出來的陶俑受陽光、濕度的影響,造成了永久性的破壞。地方政府在發掘和保護技術不足的情況下,急於將文物出土以發展旅遊,對文物造成嚴重威脅。

3.文化旅遊:發展文物旅遊的過程中,中國官員及人民普遍缺乏對文物保護意識,加上管理單位保護措施不足,對文物及古蹟造成嚴重破壞。例如旅客觀光時漠視「嚴禁拍照」、「不可觸摸」等警告牌;兵馬俑內部份碑文欠缺透明玻璃保護,遊人可以隨便觸摸,手汗、體溫等都容易損害文物。

4.非法買賣:近來中國走私文物已形成一個「特殊行業」,出現不少「挖、購、運、銷」一條龍作業的走私團夥。不法分子在盜取過程中往往對文物造成破壞,例如2005年河南省安陽市曹操墓被盜事件,盜墓者甚至使用炸藥炸開墓穴。不法分子非法盜取文物後,走私往外國並以高價售予收藏家,剝奪國民鑒賞文物的權利,也令文物得不到專業的保護。

結語:文物蘊含豐富的歷史文化及科研價值,是中華民族寶貴的財富,中國政府實不應該因經濟利益而損害文物的保育。亡羊補牢未為晚,中國政府應該積極加強環保措施,大力打擊文物走私,減少發展旅遊對文物的損害,努力在文物保育上做到可持續發展。

問.通識問題

這世代紛擾,日拗夜拗,特區管治危機、同性婚姻應否合法化、香港人身份認同、港獨問題、加碼生果金爭議、全球氣候反常……令人透不過氣,通識科師生追看新聞更是疲於奔命。很想有人扶一把,協助分析熱門題目?機會在眼前,電郵或whatsapp你想知的通識題目給《爽報》,我們會轉介至本欄三名通識名師,作為他們撰文的參考。試期不遠,不要猶豫了!

電郵:mailto:[email protected]

WhatsApp:9016 1233