正當觀眾罵無綫一台獨大,亞視雖生猶死,促請政府發免費電視牌照之際,其實還有一個問題值得深思,美國、台灣的電視台都有一定比例的獨立製作,香港電視台又如何?每周在無綫J2台播放的《飲食男女》,棄傳統攝錄機改用單反相機,棄飲食節目一貫喧鬧、明星撐場的方程式,改用食物說人情,悄悄奪下一個個國際獎項,班底原來是間只有十多人的製作公司。

記者:周燕 攝影:蔡家輝、劉永發

場地:尖沙嘴國福樓(2487 3788)

部份圖片由受訪者提供

外判節目培育人才

廣播事務管理局2010年發表《本地免費電視節目服務牌照中期檢討公眾諮詢報告書》,羅列社會對免費電視台的意見,在一片狠批兩台節目水準低劣意見下,有人提出「建議電視台將百分之二十五的節目外判,以拓寬電視台內部人員的視野,並為本港創意工業培育人才。」

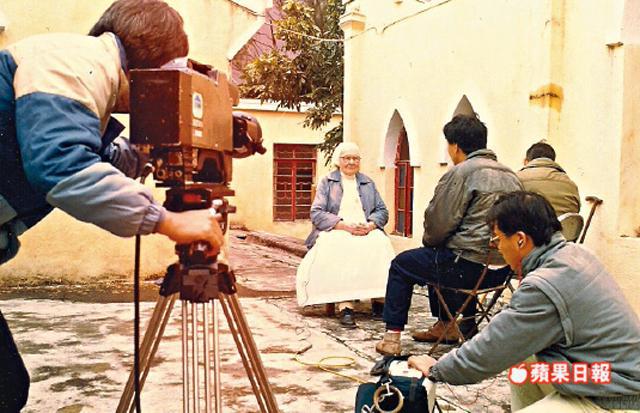

電視節目外判,其實不是新事物,香港電台2000年已經開始這項計劃,節目類型包括戲劇、紀錄片及動畫,如今年播放的系列式紀錄片《天使在人間》。浸會大學電影電視系副教授盧偉力博士表示,港台外判節目難以視作一股獨立製作勢力,「這些節目並非常規製作,沒有長期生產活動,只可視為一個給予媒體創作人發揮創意的機會。」況且,目前港台本身也要依賴兩台提供播放平台。

亞視靠外援和承包救亡

無綫有龐大製作團隊、合約藝員、場地,資源雄厚,可以長期自己製作節目,而弱台亞視,曾嘗試改變製作模式,掙扎求存。中文大學新聞及傳播學院導師梁麗娟博士,曾在2003年刊物《傳媒透視》撰文〈「外判製作研討會」後記〉,指出在2000年開始,亞視已把部份節目以承包形式給予其員工製作,方法是員工成立獨立製作公司,為亞視製作節目,而亞視亦會提供一定資源,如1998年啟播的王牌節目《尋找他鄉的故事》,本來是亞視自家製作,後來改由員工承包攝製,其後的《尋找隱世醫術》、《香港人在故鄉》等節目也在這承包製形式下誕生。

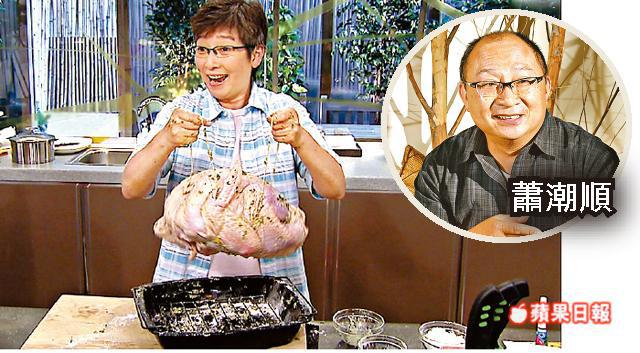

同時,自九十年代尾開始,亞視也借助外面製作人的實力炮製多套話題性劇集,如2010年的《法網群英》就是鄧特希製作公司的出品。盧偉力說,外判製作有助活化創意工業,但電視台要承受爛尾風險。弱台靠外援,大台理應不用倚靠他人,2008年無綫與蕭潮順的製作公司及電台DJ蘇施黃製作的飲食節目《蘇Good》卻是個例外,這無非因為無綫當時看到蘇施黃為有線主持的同類型節目《一粒鐘真人蘇》口碑好,於是立刻羅致其中,但觀乎目前無綫的情況,獨立製作常規性地出現在該台,盧偉力認為機會較少,「無綫已經建立了一套工廠生產模式,財雄勢大,有自己錄影廠,又有能力招兵買馬,目前最重要是鞏固實力,把製作擴展至香港以外地方,又怎會容納外面有同類型製作?」

人情味濃厚的紀錄片

如果說《蘇Good》破格有驚喜,目前在無綫J2台播放的《飲食男女》則更加耳目清新,不但沒有沿用飲食節目常見的明星撐場、喧鬧搞笑的表達方式,更棄用旁述,而受訪者都是小人物,由店主自己說故事也只是片言隻語,但人情味濃郁,鏡頭細膩,畫面色彩漂亮。播放以來,口碑很好,原來這並非無綫製作,而是由一間只有十多人的製作公司「人間」所攝製。

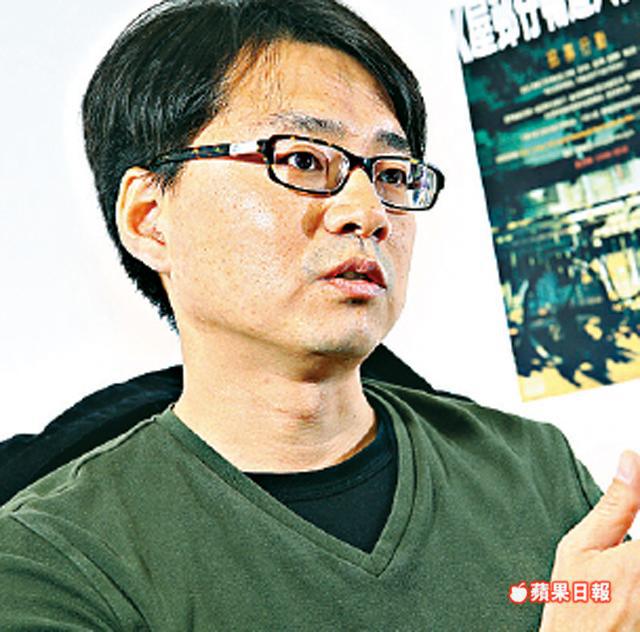

「人間」監製翁志羽說:「我們一班製作人都不喜歡無綫一貫的飲食節目。」他認為《飲食男女》是紀錄片,「那是人物故事,我們透過食物進入那家人的故事。期望看飲飲食食的觀眾可能會失望,但他們也可能很驚喜!」「人間」是壹傳媒旗下全資附屬製作公司,《飲食男女》在台灣壹電視首播,播放數月後被無綫看中向壹電視購買回港,先在高清台播放,後在J2台。構思製作時,參照集團旗下同名雜誌一個叫「老字號」的欄目,把那種借食物講人情的方式由文字轉化成影像。

「無綫的節目是『驚死你不明所以不斷講』,我們的尺度是,只要你願意坐下來看,就保證你看得明白。電視節目不一定單向,也可以拍得如電影般,觀眾坐下來,只要願意看,願意感受,自然有得着。」翁志羽港台出身,參與過《傑出華人系列》、《生活逼人來》等節目製作,港台電視節目,向來是質素保證。

忌畫公仔畫出腸

「導演告訴攝影師,這人做餅很有節奏很好看,很有意思,推一下做一下,很瀟灑,我們就要捕捉這節奏,那麼攝影師可能要觀察一次才可以開始拍攝,」翁志羽指資料搜集很重要,要跟受訪者建立關係,拍攝團隊才能夠進入他們的食物世界,才能捕捉到一些易被忽略的畫面。與其口說如何美味感人,《飲食男女》更着重要求觀眾透過影像,進入受訪者的食物世界。看慣大台製作,一定驚喜《飲食男女》的拍攝畫面有景深,夠細緻,原來製作團隊棄用傳統攝錄機,改用單反相機Canon 5D Mark 2拍攝,這並不是要節省成本,而是配合製作需要,「可以換不同鏡頭,又有景深,攝影師用過都回不了頭,因為效果好靚。」單反機體積較小,不張揚,對於不擅面對鏡頭的尋常百姓,拍攝時會感覺比較自在。無綫其後推出的《珍情品味》,據說也是外面製作公司的出品,跟《飲食男女》成對照,雖然同樣用食物講人情,但始終脫離不了無綫一貫作風,由戚美珍主持,有明星嘉賓撐場,旁述說稿「慌死你唔喊」,畫公仔畫出腸,力陳受訪人物如何勵志,效果悶蛋。

「以香港目前的電視生態,不可能養活我們這類型的公司,我們因為一開始就為壹電視製作,才能控制到成本。如果我們純粹做製作,不理會資金何來,完成出品後才考慮賣給無綫或亞視,那應該無法營運下去。」翁志羽說,香港電視界沒有如台灣般出現製播分家的模式,無綫成為香港電視節目最大供應商,也是最大播放者,「無綫不用找外面的製作公司,也不希望有其他製作公司跟自己競爭,因為無綫的節目也要賣埠給海外電視台。」翁志羽說,增發免費電視牌照對他們這類製作公司也是好事,「更多買家,更多出路。」

最大挑戰沒有旁白

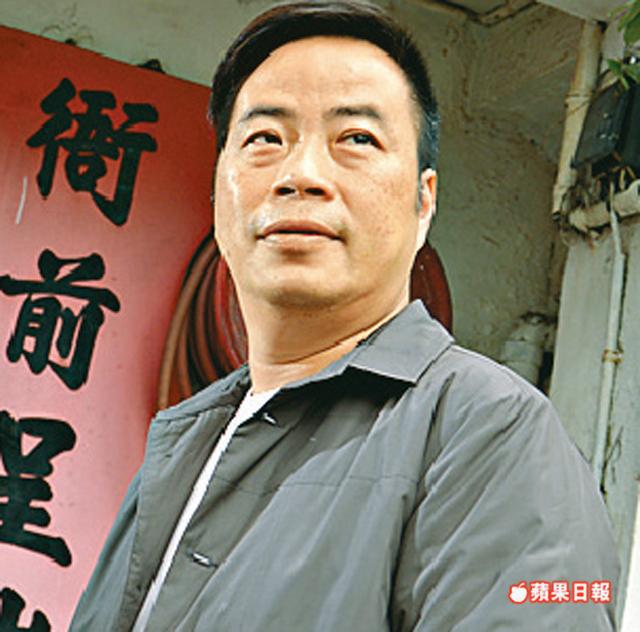

李偉基是《飲食男女》其中五集節目的外判導演,其中一集《圍村街坊味》奪美國「芝加哥國際傳播影視展金獎(社區關係/發展)」,內容介紹衙前圍村已經清拆了的「雄記大牌檔」。

李偉基八十年代初加入無綫新聞及公共事務部,當記者及資料搜集,作品包括《新聞透視》、《星期X檔案》,2008年離開無綫時是首席編輯,「覺得自己只是工廠一粒螺絲,以前覺得自己很偉大,拍攝的東西可以推動社會改變。」他說在黃金的八九十年代,無綫的確好惡,在無綫工作的人,頭上彷彿有光環,「當年很多攝影師想入無綫拍公共事務節目,他們覺得有份優越感。」八十年代,他為《新聞透視》拍攝過馬鞍山礦工的血淚故事,「節目播出後,引起社會很大迴響,馬會捐錢換掉礦工那部殘破的村巴,煙草公司捐了廿五萬,修葺由山腳通到山頂的路。」另一個難忘故事是《星期X檔案》其中一集的「籠中人」,講年邁父母因沒能力照顧嚴重弱智兒子,無奈把他困在家中鐵籠照顧,節目出街後,引起社會關注嚴重弱智服務及宿位不足的問題。

李偉基說:「《飲食男女》這類紀錄片,最大挑戰是沒有旁白。」他以往製作的節目,一定有旁述解畫,「惟有令受訪者多說自己故事,盡量拍攝多一點地方,令受訪者在多一點場景裏自然地表達感受。」昔日累積的訪問經驗,同樣適用於這類人物紀錄片,「我把他們當作朋友,不是做訪問,大家閒話家常。」李偉基現時是製作公司合夥人,統籌影音製作,主力為企業、機構、政府拍攝宣傳片及紀錄片,雖脫離大台,仍感受到無綫一台獨大的壓力,話說試過有機構想找他製作宣傳節目放在無綫播放,但無綫卻大石壓死蟹,言明就算不用無綫班底製作,也照收原價兼爭取節目內容話事權,因成本考慮,機構最後無奈交回無綫製作。

用盡每一天

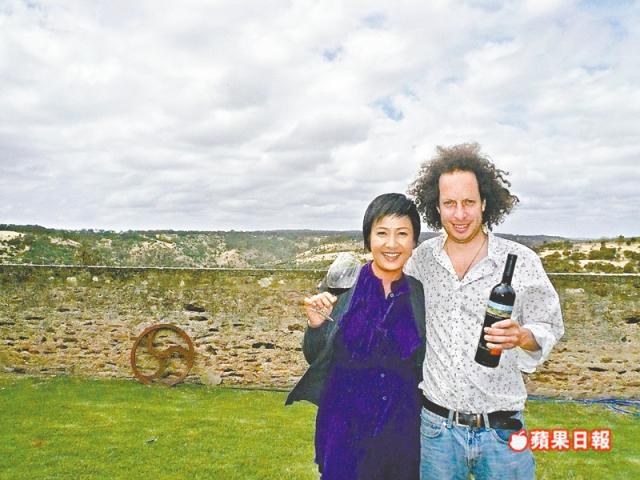

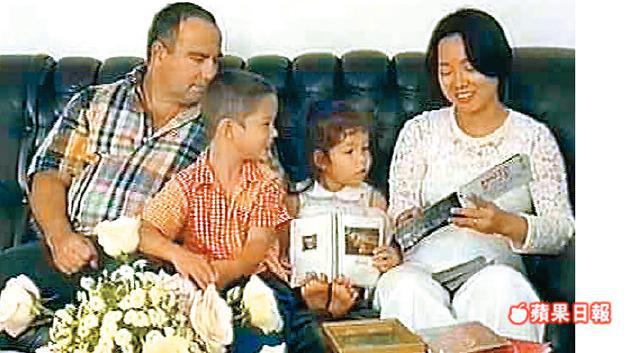

黃麗梅本來是亞視藝員,後來成立製作公司「寶星」,在2000年至2010年間以承包形式為亞視製作了《中國八大名菜》等飲食和旅遊節目,共千多集,其出品曾經為亞視創下難得一見的雙位收視紀錄,人稱「幟哥」的黃永幟也在其節目最先亮相。「有些製作公司拍完節目後賣給電視台,但我跟亞視的合作是,亞視出錢,我製作,我自己找廣告商、製作班底,但每次製作節目前,都要申請,向亞視提交計劃書。」

「亞視給予的資金不多,能夠生存下來,就得自己拚命找贊助及廣告,好像航空公司、旅行社、當地旅遊機構等,賺到的錢都是慳下來的。」黃麗梅說,他們這類製作人,不同於在電視台裏工作的製作人,沒有大後盾,多一分支出就多一分壓力,她形容每個拍攝天都像在燒錢,所以幾乎用盡每天的時間,以縮短拍攝日數,「我們搏命很多倍!為甚麼?因為拍多一天就多一萬支出,越快完成越省錢。電視台通常三日拍一集,他們可以慢慢來,我事前工夫要做得好,電視台去到,有時間慢慢商議,一天可能拍一兩間店,我們試過一天拍六間店,每間拍三小時,朝早六七時,拍到晚上十二時。」

黃麗梅形容自己初時對飲食毫無認識,節目流於「把菜式放上桌子,介紹一遍」就算,後因節目長做長有,人脈、飲食知識和製作經驗日漸累積,想到應該從食材本身開始介紹,尋根問底,如介紹鮑魚製作過程,她會左查右訪搭路到日本拍攝。

自王征入主亞視,黃麗梅沒有再製作節目,而亞視製作也一潭死水。「美國、台灣有很多製作公司,很低價錢也拍得出節目。電視台要養很多人,導演、PA、監製、演員等等,所以我認為讓製作公司拍攝節目,對電視台控制成本是有幫助的。」