二○一○年三月十五日,北京魯迅博物館迎來一位日本客人,東京和光學園美術教師江渡英之。此行目的,是尋訪七十五年前該校小學生贈送魯迅的四十三幅木刻版畫。魯迅博物館副館長黃喬生給客人送上一張刻有畫作圖像的CD,但謝絕了進入地庫參觀的請求。畫是國家一級文物,輕易不露真容。

時光倒流。一九三一年七月,另一個日本美術教師內山嘉吉,也來到了中國。應魯迅之邀,他在上海的一間日語學校舉辦了木刻講習會,為一八藝社、白鵝繪畫研究所、上海美專和新華藝專的十三個青年講授木刻創作法,魯迅親自擔任繙譯。內山老師第一次教成年人木刻作法,難免有些緊張,幸好魯迅在繙譯之餘又即興增加了自己的闡釋,課程進行得很順利。

一年後,回到日本的內山嘉吉給魯迅寄來了他的學生木刻作品。一九三三年三月二十一日魯迅日記記載;「下午得內山嘉吉君信,並成城學園五年生桔林信太木刻一幅。」四月十九日覆信:「日前收到惠函和成城學園學生的木刻作品,謝謝。今日另封附上中國信箋十餘張,雖非佳品,但到達後尚祈轉給這些木刻的作者。在中國,版畫雖略有實際應用,但所謂創作版畫則尚無所知。前年的學生一半四散,一半坐牢,因此亦無發展。」

魯迅所說的「創作版畫」,與「複製版畫」對應。木刻版畫起源於中國,畫家作畫後,由專業的刻工雕版製作。十四世紀初木刻技法隨着印刷術傳入歐洲,到十九世紀中期由畫家直接創作,「風韻技巧,因人不同,已和複製木刻離開,成了純正的藝術。」(魯迅《〈近代木刻選集〉小引》)而數百年來,中國木刻仍然在複製版畫的老路上原地踏步。二十世紀初,歐洲近代教育思想引入日本,全人教育、自由教育思想迅速推廣,內山嘉吉就是其中的一個實踐者。

一九三四年四月,以實現自由教育為目標的和光學園落成,內山嘉吉加入了這個由三十三名學生和七名老師組成的新學校,教繪畫與手工。校長吉田慶助要求教師「讓孩子們在科學、工藝的製作中品味創造的快樂。」於是,內山嘉吉引導學生以生活中常見的靜物、風景、動物為題材進行木刻創作。在明信片大小的木板上,預先畫好要雕刻的底稿,邊畫邊設計黑白色調的搭配,然後直接下刀雕刻。他的學生回憶內山老師的教學方法是「從看木頭的方法、刀的使用方法到最終成型,用吸引小孩子的方式教我們」,從而激發學生們的個性和創造性。

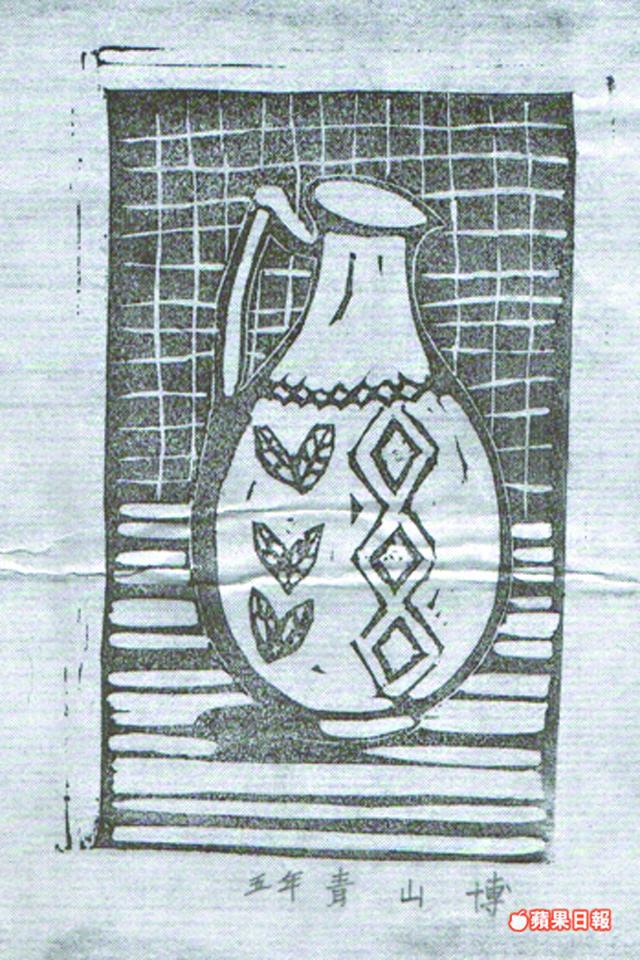

很快,學生們能夠獨立完成作品,內山嘉吉就挑選了一些寄給魯迅。一九三四年七月二十日魯迅日記寫到:「得和光學園繪葉書一轉並其生徒所作木刻四十三枚,嘉吉寄來。」繪葉書是日語「圖畫明信片」的意思。內山嘉吉贈送的明信片,是和光學園的第一套「繪葉書」,其中有一張描繪的是內山嘉吉授課的情形。與明信片一起寄來的四十三幅木刻版畫,或是簡單的曲線勾勒的花朵,或是複雜陰影與線條組合的村舍風景,或是一隻雕飾花紋的水罐、一盆鬱鬱葱葱的花,或是惟妙惟肖的鋤地的人、安靜的狗。五、六年級的學生作品,稚拙樸素,清新可人。

收到禮物的魯迅,顯然是非常高興的。他給內山嘉吉回信:「和光學園學生的木刻,已於昨日拜領。我對其中的靜物作品,尤感興趣。今天另封寄上少許信箋。這是明末即三百年前的木刻複製品,無多大用處,只當小玩藝兒,請分給各位小藝術家罷。」這些小玩藝兒,可不是普通玩藝兒,是魯迅為出版《十竹齋箋譜》、《北平箋譜》四處搜得的木板水印信箋,中國版畫的代表。只不過在魯迅看來,這些複製版畫縱然精美絕倫,終究是一叠沒有多大用處的信紙。

和光學園小學生贈送魯迅版畫的事件,只在魯迅日記和書信中一閃而過,並未引起多少人的注意。一九八一年內山嘉吉與奈良和夫出版了專著《魯迅與木刻》,也僅僅收錄了魯迅致內山嘉吉的信,並沒有提及贈送版畫一事。也就是說,此事雖有記載,但在很長一段時期內,詳情並無人知。所幸,東京和光學園近年來致力於這段往事的挖掘研究,並於二○一一年出版了《一九三四年和光小學生贈魯迅之版畫》。書中完整收錄了北京魯迅博物館保存的魯迅收藏日本小學生版畫作品四十九幅,其中三十八幅作品有作者簽名。署名者十人裏,吉田玄致、青木靜、田中誠之助、井上伸一郎、青山博五人在當年的和光學園花名冊中查到了記錄,其他小作者身份不明,可能來自別的學校。書中記載,一九八八年,中國版畫二千年展在日本東京都町田市立國際版畫美術館舉辦,其中包括魯迅所藏日本兒童版畫的複印件。六十多歲的吉田玄致受邀觀展,當他看到自己兒時的作品後激動不已:「時隔五十三年,這是電視劇一樣的邂逅……其中一幅是田地裏拿着鋤頭的老師。當時校園裏有一片麥田,肥沃的黑土、雨後雜草茂盛,老師和學生們一有空就除草。這也是這幅作品原來的構思。內山老師戴着黑框眼鏡,緩慢精練地指導着,激發學生的創作慾望。」

那個在田野裏鋤草的、教孩子們飛舞刻刀的美術教師的身影,已經裹挾着時間漸行漸遠。而另一個美術教師,此刻還在焦急地等待魯迅博物館地庫大門的開啟。

二○一○年三月十六日,江渡英之第三次拜訪魯迅博物館。他的執着終於感動了博物館的負責人,特許他進入收藏庫看畫。江渡英之後來回憶道:

夏研究員與另一名男士作為博物館方的人員與我們同席。眼前展開的是七十五年前的和光小學生版畫。戴着白手套,我用手一張一張地把作品拿來看。對作品的用紙、用墨,以及雕刻之後使用的雕刻刀的差異進行了實物確認。作品下面貼着暗棕色的襯紙,上面用蠟紙(我看着是)非常仔細的保護着。事後我才發現CD畫面裏顯示出的作品大小與實物相差很大。但在當時可能由於襯紙的原因,我並沒有注意到。

看着這些有七十五年歷史的和光小學生版畫,我抑制不住顫抖地一頁一頁翻看。「紙張出乎意料的薄,看起來只有半張紙那麼厚。」「這張是用墨印的吧。」「圓刀雕刻的手法真漂亮。」我一邊這樣念叨着一邊觀賞這些版畫。有一幅以「箱子」為主題的作品不知不覺停在了手裏。這幅作品雖然內容簡單,卻有着很強的存在感。我甚至忍不住說「真想把它裱起來裝飾房間」。對火柴盒大小的作品印象很深。把大的空間融進很小的畫幅裏,給人帶來宏大的意境。也因此,使我忽略了畫的真實尺寸。

這些作品的整體氛圍很現代,讓人想不到它們來自七十五年前。即使是描繪果實類的作品,展現的也是香蕉、櫻桃、枇杷等現今仍具魅力的東西。作品中的花瓶也有着西洋的高貴感。小狗雕刻得活潑可愛栩栩如生。作品中的風景並沒有太陳舊。房子、電線杆等景物也沒有太土氣。

這些作品雖然題材相同,但每一幅都有各自的意境。並且都營造着幸福、和平的氛圍。從這個角度看,它們全都是上好的作品。

江渡英之是幸運的。他親手撫摸、親眼目睹了這批美麗的畫作後,深有感觸地說:「當時是日本版畫教育的黎明時期,這些畫如初生花蕊般充滿力量。我覺得這樣就很好。不給孩子強硬的灌輸,讓他們誠實地表現自己,在老師和家長的愛的支持下自己成長。這些是我從和光小學生版畫中學到的。」

他的感覺,與魯迅相通。一九三三年七月十八日,魯迅在寫給木刻家羅清楨的信中也說出了類似的話:「我以為少年學木刻,題材應聽其十分自由選擇,風景靜物,蟲魚,即一花一葉均可,觀察多,手法熟,然後漸作大幅。不可開手即好大喜功,必欲作品中含有深意,於觀者發生效力。倘如此,即有勉強製作,畫不達意,徒存輪廓,而無力量之弊,結果必會與希望相反的。」

這番話,當年那些遠在日本的小學生們是不是也曾心有靈犀?