信跑步的人是有福的,安多芬是種由腦下垂體分泌的物質,因帶氧運動而產生,跟嗎啡一樣有鎮痛和興奮作用,造就Runner's High,就像林海峰在《安多芬與我》裏所形容,在安多芬庇蔭下,跑步人「抽筋都有趣」。

記者:劉嘉蕙

攝影:楊錦文 部份圖片由被訪者提供

莫燦霖的心底話……

「但凡有更衣室的地方,我一脫衣,大家就會目瞪口呆問:『Mok生,練到咁Fit要操幾耐?』我答:『要練到你死嗰日!』運動是我生活態度,我十五歲學廚就跟師兄上健身院,做廚房有兩批人,一批打麻雀,一批做運動。打麻雀鋪鋪輸,怎麼辦?我天生鍾意美的事物,喜歡欣賞人體線條美,未必人人天生有好身材,但後天可以靠運動改變。有個場面我印象很深刻,我看電影,有個男演員身材好靚,廿幾年後,我在健身室遇上這男演員,他當時五十歲吧,我就正值壯年,他讚我身材Fit,我說,其實我因為欣賞你的身材才玩健身。那感覺好得意,好像惺惺相識,又有點今時不同往日……

「跑步是我四十歲後的事,之前我只是健身,在酒店做廚,有年我想參加毅行者,公司要選拔,我因此練跑。記得第一次在健身室上跑步機,跑十分鐘我就關機放棄,原來這樣辛苦!舉重大喝一聲就成了,跑步強調心肺功能,於是我買書看,又行山,第一次行毅行者,花了三十二小時。之後玩公路賽,在西貢北潭涌跑半馬,全部斜路,當時有個好跑得的同事,說無人可以在兩小時內完成,被他激一激,我加多兩錢肉緊練習,終於在兩小時內跑完,整間公司最好成績是我。翌年報跑全馬,第一個全馬用了四小時廿二分完成。

「跑步好容易受傷,以前我針對比賽去練習,要練耐力、速度、肌肉力量和帶氧量,並非日日落街跑兩小時就算,我想提升成績,結果換來一身傷。人人叫我別再跑了,游水算啦,但我照跑,做帶氧運動時,腦下垂會釋放安多芬,化學成份與嗎啡一樣,有止痛作用,所以跑的時候不覺得痛。

我睇得又打得

「現在轉做日本餐廳行政總廚,工作量大增,無辦法參加比賽,成績退步了,但跑步,我一定不會放棄。現在我平均一星期跑四日,最少跑半小時,有時間就跑街、跑山。跑步最重要是節奏,快慢只是步幅分別,保持同一節奏血壓就不會時高時低。跑步怎樣影響我工作?有!鐵板燒是一場Show,要有Pose,如果你出場時睡眼惺忪,客人見到你都不開胃,與客人聊天,客人說師傅你好Fit呀,我就說我有跑步,這樣就可以打開話題了。做人,總不能避免與人競爭,當中有些人會透過其他手段如擦鞋、送禮、巴結,惟有在運動場上最公平,想贏人,惟一可以做的,就是做好自已,即使輸,都輸得口服心服。

「做運動員會不斷要求自己進步,每次參賽都想快過上次,我要求的是贏昨日的自己,把這想法帶落工作都一樣,我會不斷要求更好。我見過好些同事,菜式勉強能下嚥就得過且過,一學懂就停,結果幹二三十年都無進步。所以我聘請員工不太重視經驗,經驗沒有變成數據分析,就無用。今日的菜式客人吃完讚或彈,你都要想想為甚麼,這樣經驗才有用。運動員有反省心態,這個可能是我與其他人的分別。

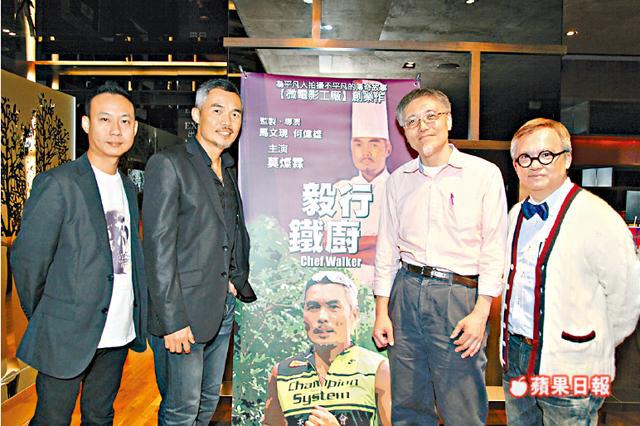

「微電影公司拍攝我跑步,我覺得好得意,做廚這麼多年,我已經習慣面對傳媒。人們拍攝我?多謝。我心態是,跑步反正花時間,為何不穿靚一點才跑,有次還奪最佳外觀獎,人家跑好多年都奪不到這個獎!但我也不是省油的燈,同一場比賽我跑全場第六,頒獎嘉賓勞永樂都讚我:『睇得又打得!』我慶幸自己早出來健身,又有跑步,令人生更精采。我見很多年輕人,終日困死自己在同一圈子,結識得到的男只有廚房佬女的只有樓面,那下一代的DNA都是廚房。

「現在我四十九點幾歲,未五十!做人,寧戰死沙場不病死睡床,人們經常怕做運動,怕會猝死,我想,如果可以在自己喜歡的活動中離開,都是一種福氣。不過我現在還在學習改變心態,我還很執着成績。我有些朋友,曾經叱吒過,現在已經可以輕鬆享受過程,我也想去到這個境界。」

莫燦霖小檔案:

日本爐端燒食府「田舍家」行政總廚,十五歲開始健身,鑽研跑步十年,毅行者及馬拉松常見他身影,近月獲邀拍攝微電影《毅行鐵廚》,分享跑步故事。

莊曉陽的心底話……

「別介紹我那麼多,其實我好渣,只是參與得多賽事。我自小不是運動人,畢業後才開始做運動。你知啦,做記者好窮,跑步勝在便宜,我並非花很多時間訓練,不會清晨四五時起床練跑。跑步於我只是公餘娛樂,之所以會寫關於跑步的文章,與我教育及職業背景有關,我做記者,讀社會科學,我覺得跑步不只是運動,尤其外國的馬拉松,我會想,為何有些地方的賽事辦得這麼成功、有這麼多人支持?為何我們香港單單封路都有這麼多阻力、開跑要避到半夜三更、跑到銅鑼灣還要說不好意思阻住大家行街。

「因這些疑問,我開始看書找資料,從文化經濟政治層面去看,這些是少有的角度。馬拉松反映城市價值觀,所以我喜歡跑不同地方,而且要慢跑,才看到東西。好多人選擇比賽,會選好天氣、平坦路,可以做出成績,我只選擇夠特別的,如九月去韓國DMZ參賽,跑邊境北緯38線,那裏無人住,派水的是軍人、賽場擺滿坦克大炮讓人參觀。我拍照,不小心拍攝到北面,人們覺得敏感,Delete了我幾張相,這經驗香港人會覺得不可思議。」

跑步抽筋不是新聞

「跑步在香港從不是主流,新聞也不懂如何報道,你看,每年馬拉松比賽,新聞都只懂報道有幾多人抽筋幾多人死,數字以外的東西不會探討,其他國家怎會如此報新聞?跑馬拉松有人抽筋不是新聞,運動嘛,跑步責任自負,就等如你不會報道,昨晚有個Party,結果有七成人宿醉不能起床上班。做記者時,我無做過馬拉松新聞,如果我去報道,會先講馬拉松是甚麼一回事,外國人怎樣舉辦?一場賽事為城市帶來幾多收益?香港作為亞洲國際都市,比賽要怎樣才能符合城市地位?現在大家心態是跑完就算,其實辦一個比賽,社會成本好貴,馬拉松是最大型非政治活動,又可以聚集這麼多人,有無諗過如何透過馬拉松令社會得益?為何反對馬拉松封路又不反對放煙花?

「有些例子,我講到口臭,如芝加哥馬拉松,賽道一定環繞了所有地區,變相帶動地區經濟,令一個本土人,因為跑步,去一些你本來不會去的地方;去跑峇里馬拉松,主辦單位會捐物資去村落,讓村民覺得馬拉松是好事,願意配合。最理想狀態是,把人和土地的關係如針線般相聯在一起。

「反對?全世界都有人反對,並非香港人特別刁民。成不成事,要看主辦單位投放幾多心機,香港人值得有一個好一點的比賽。不過講到最後,其實即使不成事,香港人亦不覺得是大問題 。你也是這樣啦,這些題目,一年才做一次,做一次就算。」

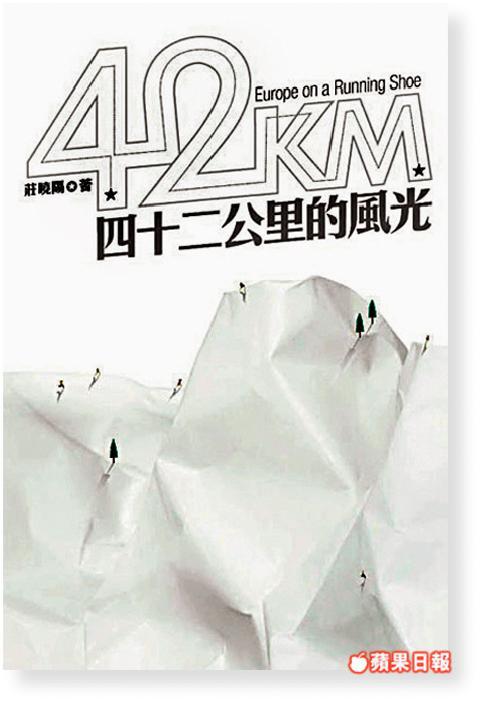

莊曉陽小檔案:

前香港記者協會總幹事,前《蘋果日報》政治版記者,2006年首次跑海外馬拉松,著有《四十二公里的風光》,經常被誤為全職跑步人。香港跑步人,幾乎都有追蹤他的馬拉松文章。(莊曉陽Blog「I Run, I Travel Therefore I am」:mailto:somewhereintheplanet.blogspot.com)