他把威士忌倒在小酒盅裏,小口地喝,為了趕走臉上的惺忪。桌上是點燃的蠟燭,屋中角落是落地枱燈散發暖光,這間屋子裏沒有頂燈。他不停地抽煙,煙灰缸很精緻。穿拖鞋和T恤,最平常的家居衣服, 樓下是他的工作室,這許多年來他所有電影的策劃討論都在那兒進行。他刻意要家和工作室這麼近,他要把生活裏的一切變得舒適和方便。聊天的時候他時常跑到外間去處理一些家務事,回來立刻能接上之前的話題。

他向來這麼自在,這是他要的生活。一個人有能力改變自己的處境,有能力隨自己的心性去做選擇,這是福氣,也是他的努力。

他畢業那年正是廣場事件的第二個月。他不可能忘了他們是怎麼禁食怎麼喊怎麼直到絕望的,也不會忘了軍隊是怎麼對待他們的,所以做為優等生第一個分配到八一電影製片廠的時候,他毫不猶豫地拒絕了。

在八十年代末做這樣的決定簡直是瘋了,這意味他放棄體制能給他的一切優待和拍電影的資金支持,他主動放棄了一種安全的保險的生活,從那一刻開始他自由了,走上了野路──必須做一個獨立導演,自己去找錢拍攝獨立電影。這兩個詞當時在大陸聞所未聞。

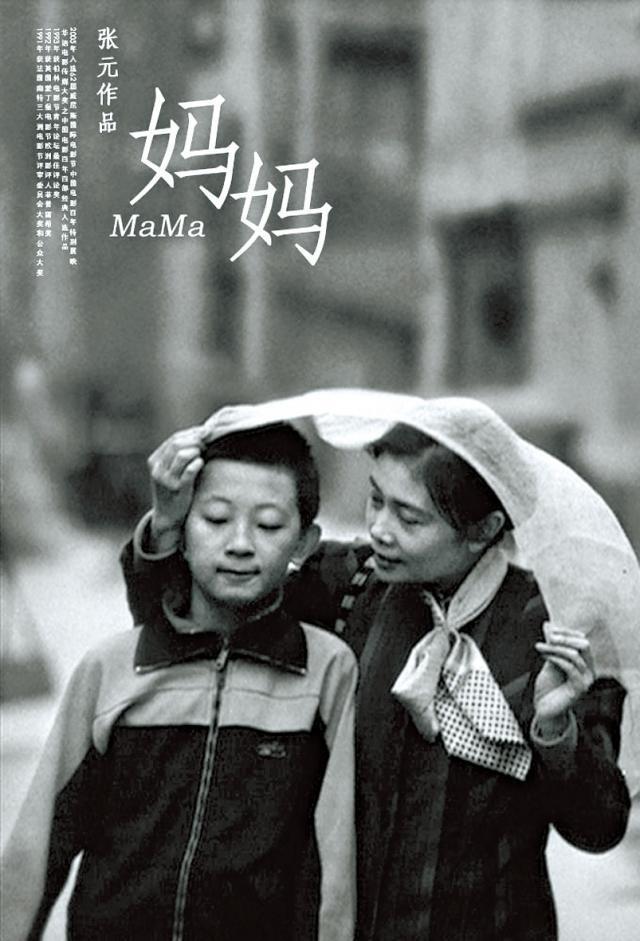

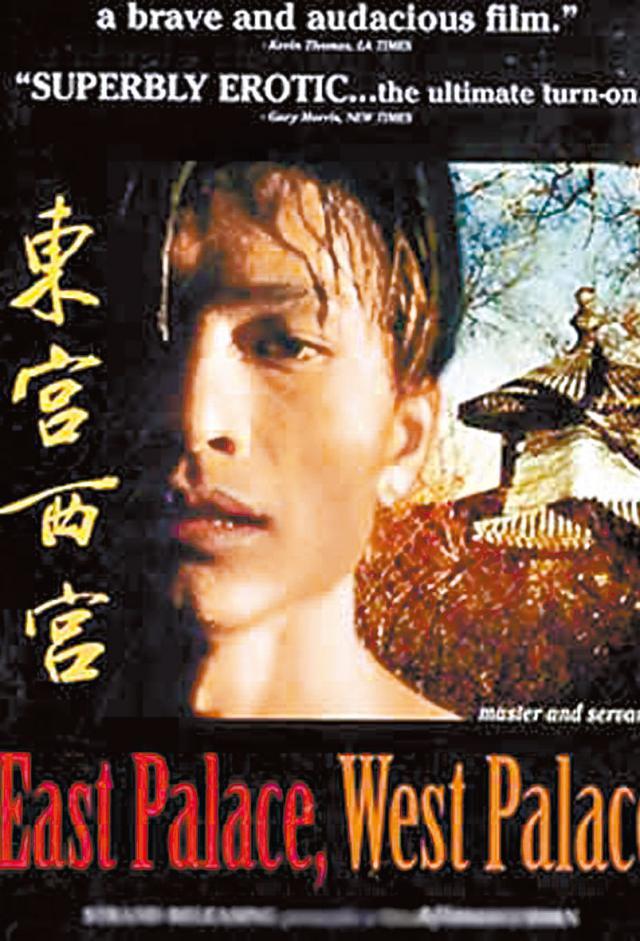

自由的第一年,他自籌資金拍攝電影《媽媽》,剛完成就遭禁,第二部電影《北京雜種》不但沒有公映的可能,他也被禁止再拍電影。1996年拍同性戀題材《東宮西宮》仍是同樣命運。不過每一部都在國外獲數個大獎,最佳影片最佳導演最佳攝影最佳編劇,他很早開始就在西方具有知名度,甚至,比張藝謀陳凱歌更早。但至今為止他沒有興趣執導一部堂皇華麗的古裝電影。

作為大陸僅見的現實主義導演,他的目光無法從那些人們所謂弱勢的、邊緣的人群離開。在他眼裏那些人是更為真實。他們是存在的,是不被人們看見的另一群人。

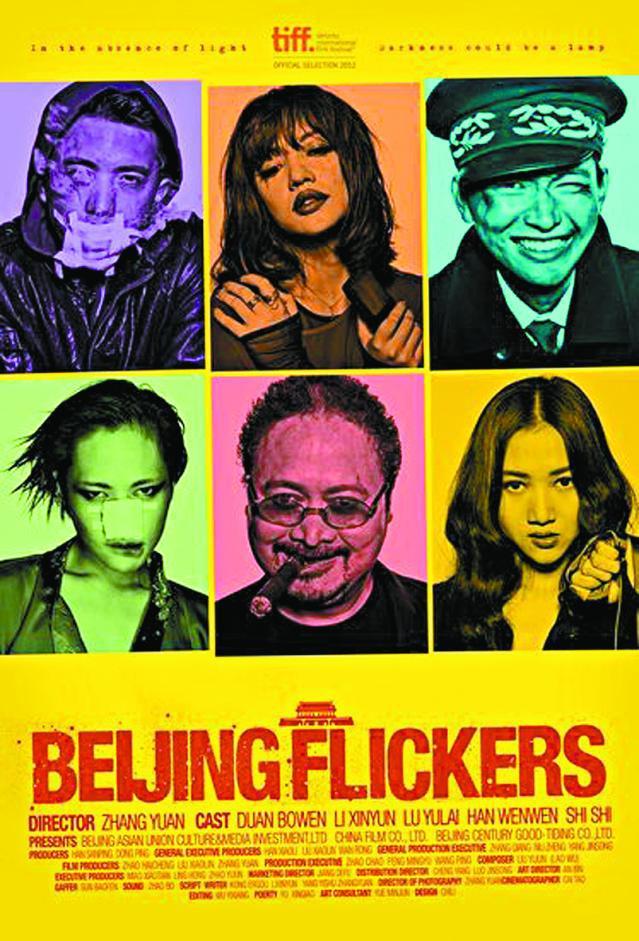

九十年代初他拍《北京雜種》是第一次對準中國搖滾樂人,他們孤獨零落一無所有,但他們活得生動。那樣的另一種生活的富足,在他眼裏是有力的。到今天他拍更為年輕的人,他們是八十後的模特兒、樂手、演員,眼睛是迷離是傷痛是不知盡頭,他拍他們不帶有同情和憐憫,「我尊重他們,愛他們,他們很美,是我心裏的英雄,他們從不是邊緣人,他們是時代的標誌」。這部即將在紐約MoMA首映並全美公映的《有種》裏的所有人物是他認為的社會主流。

「我從不同意『成功』這個詞,我對這個世界的態度是悲觀的,甚麼是成功?就是在歷經艱難後活下去。」多年前在給《基耶斯洛夫斯基談基耶斯洛夫斯基》一書做序時,他強調了大師的這句話。

「我希望年輕人們幸福,可他們目前的處境比我們那時還要難,生存空間被擠壓得太小,我清楚他們的狀態,我們的情感、生活,那都是應該被徹底尊重的。我想傳遞一種價值觀,那就是任何人都是平等的,沒有高低貴賤之分,不是你某種生活的時候就可以去歧視另外一種人的生活。」他的電影就是他對世界的一切觀念。

在38歲以前,他幾乎獲得國外所有主流和獨立電影節的獎項,甚至聯合國的文化貢獻獎和威尼斯導演獎。他承認這一切太讓當時的自己得意,以至迷失方向。他那麼悲觀的人卻每天笑着,像個城市嬉皮一樣生活,日漸頹唐。反正他從未認為自己與主流的價值體系相處過。

四年前因吸毒被員警在家中當場抓現形,公眾認為那是污點,對他而言是一種結束。「我甚至覺得那段荒唐的生活救了我,我必須從此經過。我突然甚麼都想開了。 你知道我想到甚麼?我想我20幾歲時蔑視權威、挑戰權威,不要那些名利,到如今我被一些讚揚和獎項搞暈了,豈不也是另一種向權威妥協?電影獎算甚麼呢?無非是幾個人選出來的,我當過評委我知道。那根本沒甚麼了不起。」

他對自己沒甚麼要求,不想做道德楷模也不力求奮進,他是早在12年前就集齊全明星陣容拍大片的導演,雖然片中有趙薇有姜文,他還是拍了部文藝片。雖然每一部電影他都有樸素的野心,「從最年輕時開始,就想每一部都是偉大的作品」。

事實上他行之過早,他的電影直到今天也堪稱前衞,《東宮西宮》放在今天來看也仍是無法公然觸碰的題材。世界上其他國家的人們藉此了解中國的另一種現實,一種一直未被其他導演展現過中國生活。借由盜版碟的流通,那些無法在院線裏看到電影的中國年輕人也開始了解他的全部線索。

他自認是個絕望的人,世上沒有完美的關係亦沒完美的人,一切是脆弱的易碎的,然而當用電影來展示這種觀念的時候,人們卻往往對此更具承受力和韌性,「因為無論如何,你不能死。你活下去,面對它」。

攝影:于家正