「我是一棵樹。根在大陸,幹在台灣,枝葉在愛荷華(Iowa)。」聶華苓說。香港導演陳安琪花三年,到了美國訪問作家聶華苓,又到各地訪問一眾華文世界大作家,拍成《三生三世聶華苓》。聶在片中憶述自己怎在台灣受白色恐怖所害,漂洋到美國;電影也記載了她的一段浪漫情史,及她與丈夫Paul Engle創立的愛荷華寫作計劃怎樣改變世界。一棵樹分成三個部份,本來是個悲劇,在片中不斷聽到聶華苓的笑聲,純真爽朗,更襯托出她的孤單身影。導演:「雖然她說一生都不愛碰政治,但政治總是跟着她而行。」

記者:何兆彬 攝影:蔡家輝

中國人逃不開政治

「我的一生不是那麼順的,但都跟個『外』字有關。在台灣我是外省人,而在台灣的外省人之中,我又是個外人。」聶華苓說。白先勇在片中評聶華苓:「就是必須在外,才看到裏頭……她需要一個距離。」

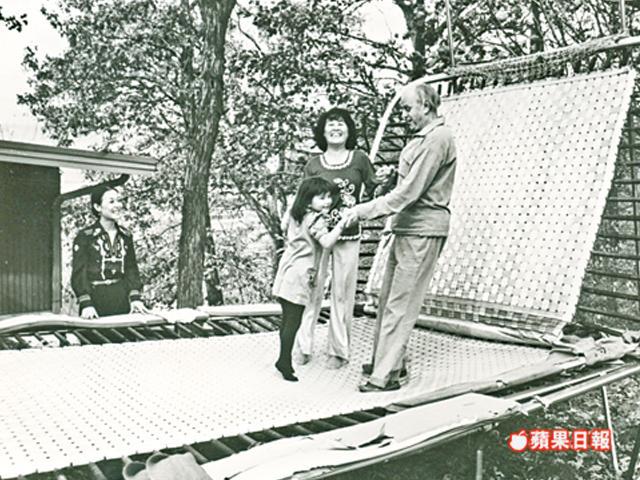

《三生三世》該是華文世界這年多以來最傑出的紀錄片,導演陳安琪從小認識聶華苓,後來到了美國讀電影,見證了聶夫婦倆創立的愛荷華「國際寫作計畫」(IWP)。片中最感人一段,是聶與第二任丈夫,詩人Paul Engle矢志不渝的感情,二人在1963年認識,甫見面,Paul就認定要娶聶為妻。聶與Paul都是可愛的人,聶沒有機心,喜愛大笑,Paul溫文幽默,二人婚後在美國愛荷華定居,創立IWP,每年請各地文人到愛州寫作居留,文人居留期間每天見面,吵架有之,鬧事有之,更有人談戀愛。聶夫婦生性浪漫,對自己慳儉,對文人嘉賓闊綽。二人感情一直要好,羨煞旁人。可惜1991年Paul在機場猝死,剩下聶華苓孤單的身影。

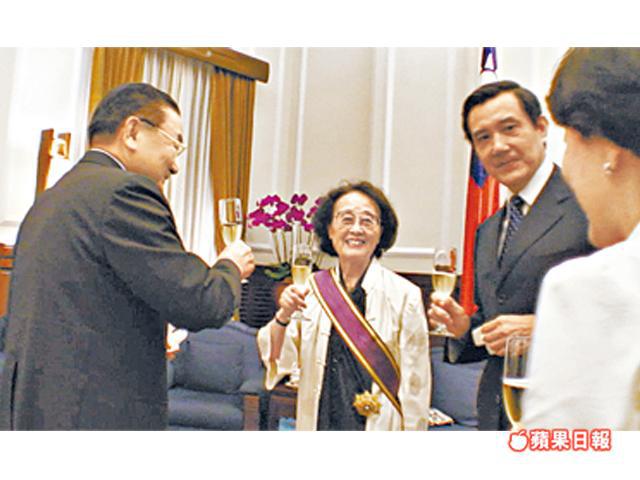

這段感情令人難忘,但拍攝這段非導演陳安琪本意,她本想拍的是IWP。拍攝期間,對她衝擊最大的也非此段,而是感受到中國人的命途。聶華苓1925年生於武漢,父親聶洗後被中共紅軍所殺害,49年舉家到了台灣。聶是前衛女性,是當年《自由中國》半月刊編輯委員,是當中唯一女性,更是文藝版主編。60年發生「雷震事件」,雷震因文字獄坐了十年牢,62年國民政府迫令《自由中國》停刊,聶感受到白色恐怖,64年決定移民美國。導演:「雖然聶華苓說一生都不愛碰政治,但政治總是跟着她而行,你說台灣的白色恐怖又好,說到了中共入聯合國時又好。後者發生時,她兩夫婦馬上被台灣政府列入黑名單,令她不能入境。《桑青與桃紅》本是在台灣雜誌連載的,但當時馬上被禁了,拍攝時,我就像重新活在她同一時代去了,人在極權下就要逃亡。從拍攝間,我看到了自由的可貴。」她的書,直到八十年代才解禁,片中拍到聶重回台灣,馬英九為國民黨向她道歉。

天天吵架的文學計劃

電影尾段拍到Paul的墓碑刻着:「I Can't Move Mountain, But I Can Make Light(我不能移山,但我能發光)。」聶夫婦到了美國,辦IWP,愛荷華州因這計劃聲名鵲起,成了世界三大文學城。大概這就是文學的光。

陳安琪不是作家,她拍電影,現於浸大教授電影系。但她很早就參與了IWP,而且不是以文學參與:「我在上海出生,2個月時來香港,8歲到台灣,15歲返香港,之後就到了美國讀書。」在台讀書時,與聶女兒是同學,因此認識了「聶阿姨」,「那是1963-64年,我完全不知道她是個大人物,只是覺得是一個時常打扮得很美的Auntie,也是個事業女性,我也完全不知道她是文人,直至讀大學時,她女兒才告訴我她們在隔籬州(愛荷華州),叫我不如轉過去讀吧。因為我本來有個獎學金,轉過去就沒有了,她說不要緊,讓我問問兩老,可以怎申請。結果申請了,我就過愛荷華讀大學了。」陳轉到了愛荷華,申請的正是聶主理的IWP,「到了愛荷華我才知道聶華苓的厲害,因為我拿了愛荷華獎學金,但我不寫作,我替他們唱中國民歌!有時他們會替資助的大企業誦讀詩詞,中間的時間,我就會唱民歌,於是我跟他們特別親切了。」電影訪問了參與過IWP的華文世界名作家,記述了IWP的浪漫情懷,在計劃中,有人因政治立場天天吵架:「片中蔣勳在戲中談到,有兩人天天吵架,因為一個是埃及人、一個是以色列人,兩國當年正在開戰!但到計劃結束,二人相擁告別!又有一對是以色列跟德國的,一見面就鬧交,因為納粹曾殺害大量猶太人,他們一直不理睬對方,直至好多個月後,有人跟以色列作家說,你有甚麼不喜歡的,不如盡情罵對方吧!結果他照做了,鬧到掟煙灰盅。沒想到,二人回國後,過了好多個月,以色列人邀請德國人去以色列。」一對東西德男女在計劃中談戀愛,當年柏林圍牆未拆,二人告別前只能相擁哭別。陳安琪:「他們很有趣,如此多人五顏六色的,又飲酒、又鬧交、又愛情,明明家裏有太太丈夫的,來到這裏又走在一起,好熱鬧!也有好多故事,甚至有人在室內抽煙,抽到自動灑水系統噴水,其實這些作家都好任性。」

拍片靠朋友

作家李銳在片中說:「美麗的風景是給普通的畫家,普通的風景是給偉大的畫家的。」偉大的作品、壯麗的人生從來不需要美麗的風景。對陳安琪來說,這句話同樣受用。

《三生三世》本是二十多年前的電影計劃,「我畢業後離開了愛荷華州,在西岸工作了幾年,之後又到了UCLA回到NFA讀電影,這時候我才想起聶夫婦的故事,就想拍部電影。這時期成龍來了洛杉磯,我因為替劉家昌拍電影而認識了他,成龍就問我:要不要來幫我手?結果我就回港,當上了《龍少爺》的副導演。」後又當了《夜驚魂》副導演,就開始做導演了,拍了三部,包括鍾楚紅主演的《窺情》,後來又入了廣告行,一數二十幾年。08年重新執導,拍紀錄片《愛與狗同行》,09年執屋時無意發現Paul一封回信,重燃拍攝聶的念頭,「因為我寫信問過Paul:我能否得你同意,拍你們的紀錄片?他的回信就答:Yes,我授權給你我們的紀錄片。那時候他很有聲望。我看到這信很感觸,因為他在1991年去世時我也沒有回去愛荷華州,香港人都很忙。」

香港人要拍獨立製作,並不容易,較多人申請藝發局基金資助,但電影資助有限,「哈哈!ADC上限是30萬,但去一轉美國、或做一個後期都不只這數目了,配樂混音呢?我們想用《綠島小夜曲》,但單單是使用權就是一萬美元!只是使用權哦。拉拉扯扯談判後,他們現在讓我們付$3,000-$4,000美元,這就是二萬多元了。歷史片段呢?我們都是真金白銀購回來的。所以一直在籌款,我想呀,全世界的藝術基金我們都申請過,你話死唔死!」結果還是出外靠朋友,加上聶的名頭,朋友學生傾力相助,「聶華苓曾經與《天下》雜誌殷允芃很親密,我去台灣時訪問過殷,他得悉我沒錢去美國拍片,就私下資助我一筆錢。我的台灣舊同學也是這樣,私人一千二千美元的資助我,這樣集腋成裘的,終於把片拍成了。」甚至沒有錄音師,只有陳、製片兼收音、攝影師三人,共做了三年。

2013年1月10日起於油麻地百老匯電影中心獨家獻映