【CHALLENGER 】

競技風箏一般俗稱鳶,是五、六十年代流行的玩意,「以前物資短缺,女的玩公仔紙,男的都玩鳶。房屋都只有四、五層高,放眼望去滿天都是風箏。」香港風箏競技會會長賴華景邊製作風箏剪紙邊說。原來這種玩意是印度的國粹運動,傳入香港以後由一班愛好者於1986年自發性地組織了香港風箏競技會,更於1993年起以香港名義到新加坡、印度、南韓、法國、荷蘭、巴西等地作賽。從未接受過正式訓練,單憑多年的實戰經驗,勇奪多個世界性風箏競賽頭三名,天空就是這班男人的競技場。

記者:吳宛蔚 攝影:梁志永

秋風一起,清水灣大坳門、大埔海濱公園、西貢泥涌等合法風箏放飛地點的上空就會堆滿色彩繽紛、造型獨特的風箏,好不熱鬧。那裏是卧虎藏龍之地,當中許多香港風箏競技會會員,曾代表香港出戰世界各地贏過多個獎項。他們個個準備充足,帶備乾糧、清水,自攜摺凳、太陽傘及一大袋工具,一副「戰鬥格」。雖然坐在一起,但行近一看又發現他們實質各自為政、神色凝重,與旁邊合家歡的場面南轅北轍。

天空就是無邊界的擂台,兩隻競技風箏由遠處慢慢靠近,像比武般先互相試探對方,有時埋身肉搏,有時分開互相試探,當他們再次纏上,氣氛就變得緊繃,不一會就見到戰敗的垂頭喪氣地飄落,勝利一方在空中接受風的喝采後又再迎戰下一回合。單是觀賞已讓我血脈沸騰。

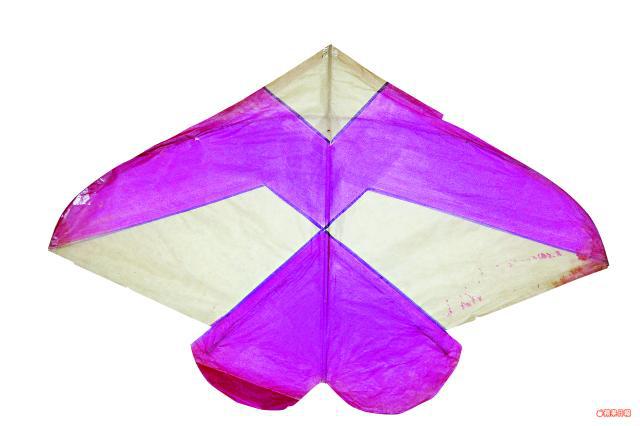

為鳶搬入龍蝦灣

未退休前從事建造業的會長賴華景說:「在世界風箏舞台上我們是無人不識的傑出運動員,反而在自己的地方就冇人識。」他將家中收藏數十年的「古董」風箏及各國饋贈的特色競技風箏、獎杯、自製的打線工具、親自為會員設計並製造的工具箱逐一介紹。他們投入到把清水灣的村屋撥出一層作為風箏競技會的貨倉。自工作上了軌道後他每日都在公園「報到」,一年365日,日日都會在大坳門見到他的蹤影,「面對任何熱愛的活動我都像發了瘋一樣,曾經試過迷上釣魚就三日不回家。」太太見他連喜慶節日寧願與風箏作伴都不享受家庭樂,索性將家搬入龍蝦灣,方便丈夫每日下午玩樂至太陽西下,就立即回家做個好爸爸。

從前的大坳門有「鳶少林寺」之稱,現時因為遊人太多,他們這等大師早移師到西貢泥涌「駐紮」,車子只要駛近西沙茶座附近的迴旋處,沿途「屍骸」遍野,紙鳶不是撒在路上,就是像聖誕裝飾般掛滿樹梢,全是他們的「輝煌」戰績。走到石灘,看到他們分成兩大隊,有的駐在石灘,有的在附近的堤壩。賴華景一出動就帶着摺凳、放風箏的膠箱、線轆及玻璃線,他計算過自己最高峯一日會消耗157隻風箏及4000碼玻璃線,有備無患的他每日都會帶備300隻風箏和6000碼玻璃線,更找到廣州的工廠為他們大量生產風箏,將成本降到低至8毫一隻,令每一個人都可負擔。他又自製一條專用牛仔褲,在大腿上裝上木板,以便急速收線時,線轆也不會磨損大腿。

如拳擊勝在有鬥心

副會長蘇子超是退休警員,他形容競技風箏就如拳擊運動一樣,「將對手打敗並不代表運動員好勇鬥狠,只是遊戲規則,擊敗對方是每個尊重比賽的人的目標。」場中大部份成員都年過半百,其中40多歲、從事圖章生意的李根全已有十多年的競技經驗,技術超卓,就算風箏離地150米,他亦能清楚分辨每隻風箏的主人,他說:「年輕時玩賽車、跑馬拉松,興趣多多,但全部都是經不起年齡的考驗,機能不再在頂峯就要退下來,只有競技風箏對體力要求較低,可讓我玩過世,講究的是技術。」

我心癢癢想試,線轆一拿在手才知道競技風箏不似賞玩風箏有條尾巴,所以非常受風,就如沒有輔助轆的兩輪單車一樣,較難操控;對新手來說連將風箏放上天的基本動作都無法完成。在這群大師的細心教導下,花了15分鐘才開始掌握最簡單的攀升動作。看着這班男人排排企全神貫注地望着天空上的風箏,怎麼男人對死物才有這種癡情和專一?

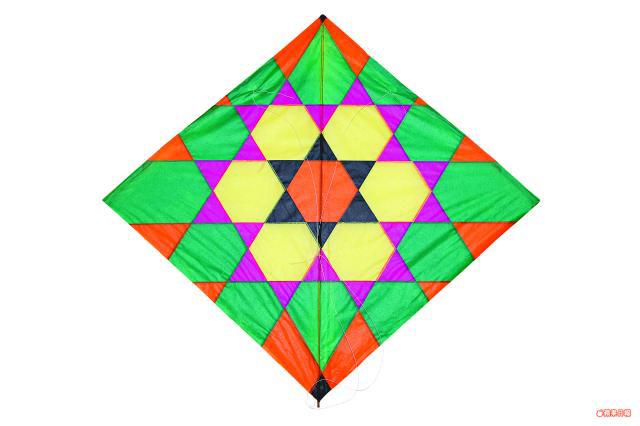

競技風箏源自印度

風箏本是春秋戰國時代軍事通訊用具,自晚唐變成民間消遣玩意,而印度人發明的競技風箏設計跟啤牌中的階磚相似,下端較長的鳶形,貼上竹篾,放長線時會高速打轉 (風箏界稱為打梅花)。玩法分個人及隊際兩種,賽制分單循環及循環賽。兩隊參加者會視乎風向,以最強風為中心,分坐兩角形成三角形。無論個人或隊際,所有參加者都需將風箏升空,裁判員會在所有風箏升空後才會鳴笛示意比賽開始。在無形的擂台,參賽者以斷對手的風箏為目標,最後留在擂台上的就是勝出的一方。