非教徒看教堂,可能只是街道上的一道風景,不敢踏足?非誠勿擾?錯過了沿途多少好風光。最古老的教堂,在港屹立了超過一百七十年,建築物老了,建築的美年年月月擦亮城市。明天就是平安夜,教堂和修院的大門永遠打開,有興趣來趟歷史考察,還不遲!

作者:邵超

攝影:陳永威、周旭文、黃子偉

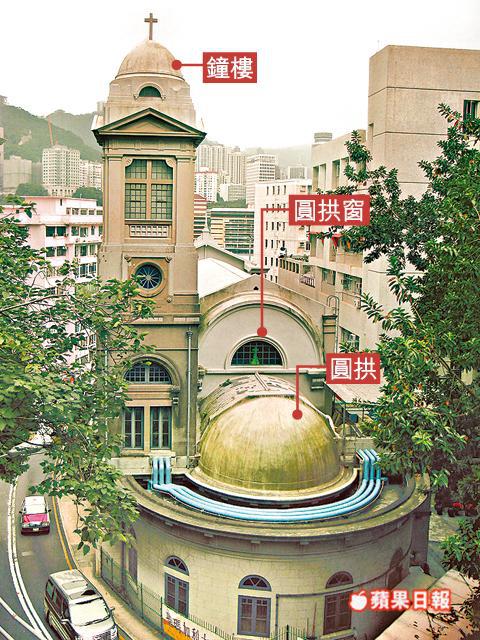

復刻美好時光

香港教堂建築史上溯自一八四一年開埠,歷史研究者陳天權就特別為戰前教堂建築着迷,早前替香港設計中心帶領宗教建築導賞團:「教堂代表了西方文化遺產,我不是教徒,純粹用欣賞、研究歷史的角度出發,歷史越久,趣味性越大。在港的戰前宗教建築,概括地分為三大類,分別是哥德復興、古典復興和中國文藝復興。」潮流幾番新,還是舊時代好,大家都能讀懂《情迷午夜巴黎》的主角心境,美好的東西,需要復刻回憶。

古典復興式

例子:聖瑪加利大堂、基督君王小堂及聖心小堂

哥德復興式

例子:天主教聖母無原罪主教座、聖約翰座堂

中國文藝復興式

例子:聖馬利亞堂、土瓜灣聖三一座堂、

瑪利諾神父會院、道風山、聖神修院

文藝復興 赤柱山城馬槽遊

赤柱線:嘉爾默羅聖衣會(赤柱村道68號)→瑪利諾神父會院(赤柱村道44號)

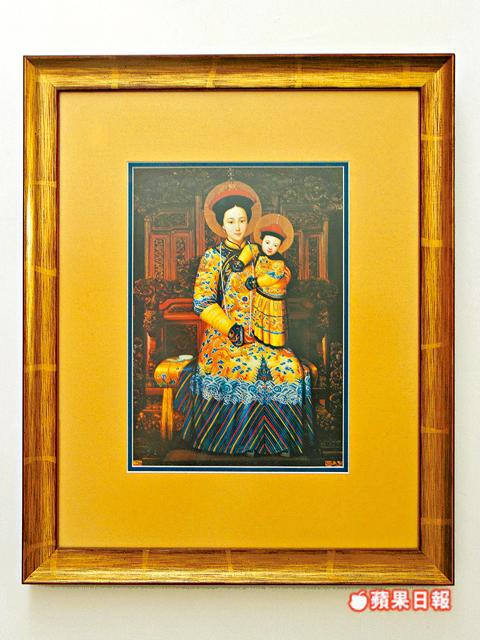

洋人舊區較多宗教建築,赤柱最美的宗教建築是修院。遠離赤柱舒適的海風,從巴士總站回溯赤柱村道,對面就是嘉爾默羅聖衣會,修院從不對外開放,隱世小吃蜂蜜糖只傳教友,外人現在難以吃到,殊為可惜。越往上溯,時鐘撥回七八十年代,沿街的豪宅正在變天,都急着脫掉舊衣,與時代接軌。曾經,八十年代是時髦的代名詞。這條街上有一家很不一樣的「豪宅」——瑪利諾神父會院。走上小斜坡,便會看見與豪宅和馬坑監獄同處一隅的修院,三種風馬牛不相及的建築同時出現,應該只此香港!?地勢使然,望向山下風景時,頗有山城風情。修院始建於中國文藝復興運動風風火火的廿世紀三十年代。紐約建築師Henry J. McGill採用當時流行的宮殿式樣設計,單檐歇山頂,紅磚綠瓦,不看屋頂中央的十字架,會被它披上中國建築的外衣所騙,以為是另一個景賢里。花園擺放白聖母抱聖子像,卻沒有格格不入之感。修院初建時為美國天主教傳教會總部、休息會院及語言學校,一九四七年院舍重修變成退修場所,一年只有聖誕節期間才對外開放,展出已故畢尚華神父的耶穌馬槽誕生的模型。

天主教會的每一座聖堂,都會在聖誕節期間重現耶穌降生馬槽的情景,馬槽裏有約瑟、聖母瑪利亞及小耶穌,以及東方三博士、牧羊人和他的羊群,也有佈置馬槽裏的牛、驢、羊等動物。馬槽佈置的傳統起源不詳,最早有史可考記載了一二二三年聖芳濟各跟友人及村民共同佈置了第一個馬槽。這項傳統已不止是宗教的意義,同時也是一種藝術和文化。

修院很早便在花園佈置馬槽,但真正的寶物,是已故畢神父花了十多年時間收藏的數百件藏品,他曾為心頭好特意戒煙節省金錢;雖然每件藏品並非價值不菲,卻全是人手製作的工藝品。藏品搜羅自五十多個國家,同一個主題,展現各地不同的文化,像原來獻給聖嬰的乳香、沒藥、黃金,非洲版可以變成攜着雞、砂煲和南瓜,小耶穌也換上黑皮膚!

愛國的遺產

很少有人留意到早在十九世紀中期,西方傳教士已意識到本土化的問題,直到二十世紀初中國民族主義運動熾熱,反對一切西方人和事,天主教和基督教教會變招推行本土化政策,適逢廿世紀三十年代,有大量外國留學的華人建築師回來,他們受到民族主義感染,參與了當時打得火熱的中國文藝復興運動,才成就了高水準的中西合璧教堂:黃竹坑聖神修院(一九三一年)、赤柱瑪利諾神父會院(一九三五年)、銅鑼灣聖馬利亞堂(一九三七年)、土瓜灣聖三一堂(一九三八年)和沙田道風山基督教叢林(一九三九年),中國著名建築師徐敬直曾形容它們為「中國文藝復興式建築」。

「畢」生收藏

展覽日期:即日起至二○一三年一月七日(早上9時至下午5時)