岱樺指着自己臉上的痣,笑得很精靈。

她編了一份小小的報紙,叫《風土痣》,為甚麼不是「誌」?因為「痣」代表人,好風好土,才會散發出人文氣息,人也像一顆痣,緊貼着大地。《風土痣》的試刊號剛剛在台北出版,才兩個星期就賣完了。

雖然教香港文化界驚艷的《短篇小說》,剛剛因為與股東糾紛而停刊,可是這幾年,台灣冒出大量獨立刊物,簡直像野花一樣,山間海邊各地紛紛冒出來,台灣刊物本來就長得特別漂亮吸引,這些獨立刊物更是尤其有性格。

例如小小書房出版的《小小生活》,集合年輕人去報道台北的老社區,有一期就是寫小小的永和四號公園,由凌晨五點一直到半夜一點的人生百態。又例如台北郊區三峽的《甘樂報》,落力為區內偏鄉學童、基層市民發展,第一期「草根的力量」滿滿都是基層人們的人情味故事,令人很感動。

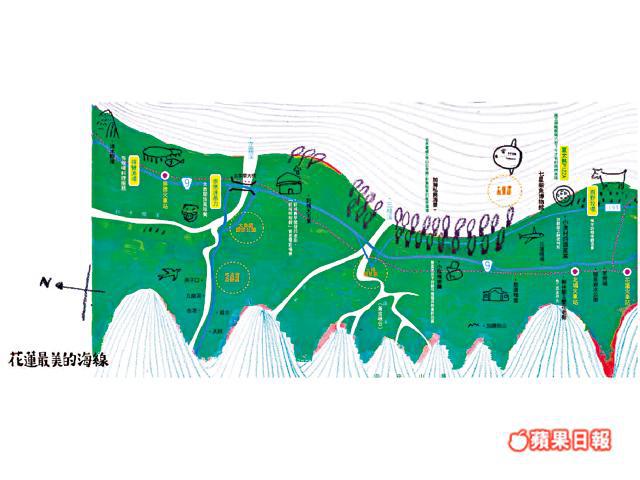

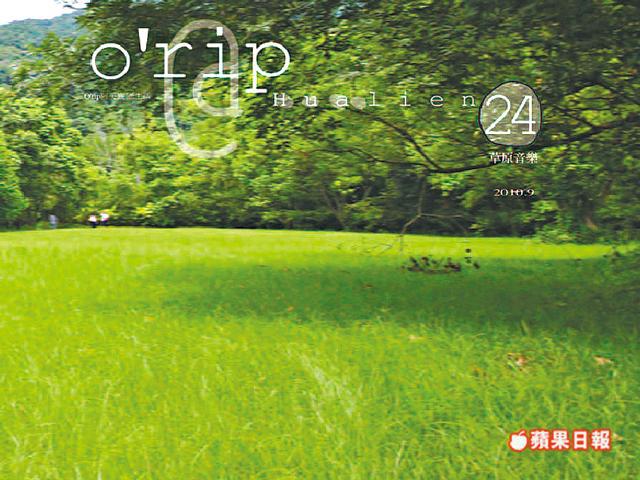

走出台北,花兒更美。台南的《路克米》(Look at me)嚷着:「嘿,看我們在做甚麼!」介紹台南老房子的保育故事;嘉義《慢漫刊》頁頁都是漂亮的圖片,三百年歷史的城市都拆得讓人認不出來了,但那圖文,卻漸漸地回到那古老優雅的年月。住在宜蘭的朋友,一年不定期地出版兩期《蘭調》,用散文抒發心情。花蓮就更厲害了,2006年創刊的《O'rip》(阿美族語「生活」),現在已經長成甚受歡迎的旅遊生活雜誌。很喜歡有一期寫海邊,除了把花蓮美麗的海邊、豐盛的漁場、原住民的聚落等,還有社區報道:七星潭發展旅遊,卻犧牲了漁民的生計,當地人如何聚在一起反對起公路。

獨立刊物的印數由幾千份到過萬份不等,花樣的漂亮外表,底下都是倔強的態度。

為甚麼台灣可以有這樣多創意的獨立刊物?我試着訪問岱樺:「為甚麼你會問?」她反問:「歐洲不也是有這樣許多獨立的刊物?大超市以外,應該也有個性小店,刊物也是這樣啊。」

岱樺2009年才剛在大學傳播所畢業,大學論文是探訪飲食作者,如何從本來純粹的烹調食譜功能,發展到五花八門的飲食文化,寫着寫着就對農產品發生興趣:這些食材,是怎樣種出來呢?

台灣勝在有社區大學,其中位於南部美濃的旗美社區大學,更是關注農業發展,岱樺畢業那年,參加了旗美的五日四夜的工作坊,講者正是日本提倡「半農半X」的鹽見直紀:最好的生活,就是一半時間務農生產糧食,一半時間從事發揮自己所長的工作。岱樺於是自薦去台灣最古老的農業雜誌社工作,編輯《鄉間小路》。

三年後,她決定離開雜誌社,希望用自己的時間和步伐,好好地環島走一圈,再次採訪各地的農友。她和《鄉間小路》的兼職美編王春子一起,自掏腰包創辦了《風土痣》,保持一個平台,繼續訴說土地的故事。

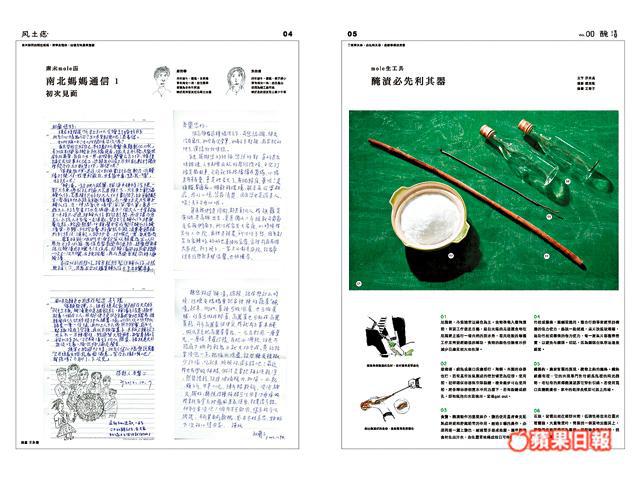

試刊00號主題是「醃漬」,春子的畫好漂亮,把台灣各地的醃漬整理成一份全年曆。岱樺由台北眷村的糖蒜,寫到花蓮鳳林的梅乾,再由南北媽媽的通信看到不同地區的文化差異,還有醃漬的工具……醃漬就是時間,把食物浸在歲月裏,慢慢地發酵,時間到了,自然會帶來鹹甜甘香。

由於00號只是岱樺和春子湊錢,目標是「不用蝕本」,每份六十元台幣只印了五百份,在十一月底舉行的「好家在台灣」轉眼便賣光了,馬上收回所有本錢。「好家在台灣」是台北市文化基金會主辦的,讓本地創意單位展覽及銷售文化產品。岱樺用這份00號,更成功申請到高雄市政府文化局的「高雄文創設計人才回流駐市(試辦)計劃」一年的資助,每月支付兩萬台幣,沒有政府蓋建平台,給予基本的資金,再有創意,也難起步吧。

《風土痣》將隨着春夏秋冬,一年只出版四期,01號的主題會是「種子」。岱樺計算過,如果賣出超過一千份,就可以支付自己和春子的兼職工資、作者稿費、印刷費等等:「大家都問我辦雜誌如何找『金主』,可是讀者就可是『金主』,刊物只要做得好,人們就會看。」她滿有信心地說。