一窰帶動村落興衰

廢村遊其中一站遊到翻生上窰村。昔日北潭涌村民以捕魚、打蠔、務農及燒製石灰為主,並在上窰村旁建造一座灰窰。黃樹基憶述:「以前未發明三合土、英泥,靠石灰砌磚,農業和建築業大量需求石灰。這裏多山有樹木,有水路,方便運送石灰至柴灣。凡是靠山的地方,土地多數貧瘠,農地不在平地,不叫田,叫輋。小時候曝罟灣的水很清,整個海面潛入十多尺便看到漂亮的珊瑚,撿拾回來便可以燒石灰。當年哪會談環保,靠山吃山,靠水吃水,珊瑚形狀適合,更會拿來刷鍋。」二次大戰以後漸漸被英泥取代,燒灰業便日漸式微。上窰村於一九六五年淪為廢墟,灰窰在一九八二年末列為法定古蹟,上窰村也變成民俗文物館。

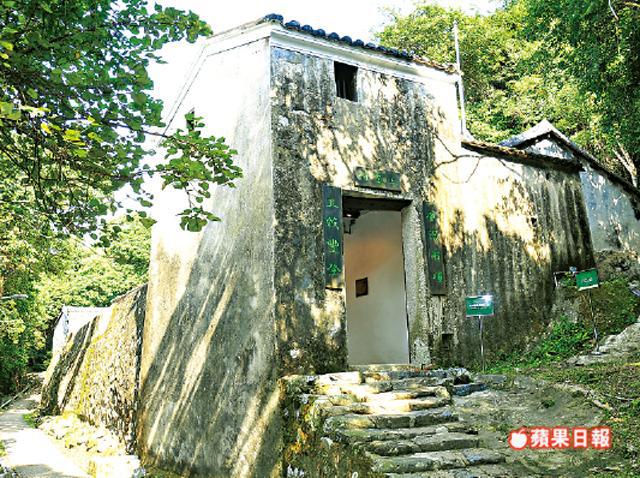

上窰村建於兩座五米高的平台上,可以避免潮汐水淹。這條始建於十九世紀末的客家村,佔地五百平方米,一排八所並列的房舍,正門是原更樓改建而成,刻有「風調雨順 五穀豐登」對聯,顯示村落務農的特色,屋舍分為房舍、豬舍和牛欄,屋前有寬敞的曬坪,即用來曬穀物的場地。館內擺放了各種客家農具和家庭用品。過路廊龍舟會教練向我獻寶,原來是正宗上窰燒製的雞公碗、八角碗和小碗,有碗話碗,論盡新界人:「城市人統稱住在西貢和新界的人做新界人,其實不一樣。客家人講客家話,吃九大簋;圍村人講圍頭話,吃盆菜。」城市人不單五榖不分,連人也分不清,慚愧慚愧!

上窰民俗文物館

開放時間:10am-5pm(逢星期二休館)

入場費:免費 查詢:2792 6365

太陽底下快樂事……

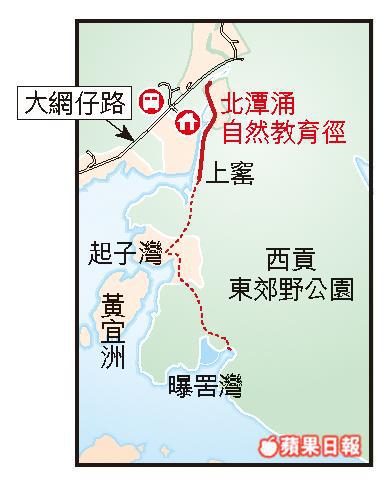

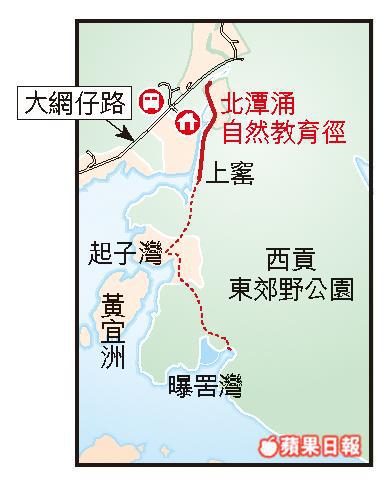

一堤跳過天堂口

荒村疾走田野,又怎少得投奔怒海。向着終極目的地——荒村曝罟灣進發,灣內的弧形堤圍,人迹罕至,是避走煩塵的好地方。到曝罟灣必經起子灣村,不少人會被村尾大路的平整石屎路所騙倒,直落碼頭才發現是倔頭路,其實大路左側林路別有洞天,闖林緩爬上山再下坡,二十分鐘後便可抵曝罟灣堤圍。林中枝椏間繫有不同行山隊的各色絲帶指引路徑,不怕迷路。在不見天日的密林裏前進,很難看到海岸,堤圍乍現右方僅此一次,可謂神龍見首不見尾;能否找到關鍵折往堤圍的竹林岔口,其實頗考觀察力,途中一度被騙,以為找對方向落海邊。城市人其實很需要這種探索式的林間漫步,運用直覺能力,體驗大自然的神秘莫測。

曝罟灣的地名來歷,源於昔日漁民愛在此曝曬捕魚用的罟。堤圍的來歷不詳,黃樹基隱約記得是七十年代出現,那個年代還未流行魚排養殖,估計是漁民鋪設堤圍,但一九八五年便荒廢了,變成山友的秘密後花園。堤圍是石砌的海堤,透過潮水漲退、控制水閘,養殖魚類。在西貢的堤圍用作養魚並不多,反而南圍及鹽田梓一帶的堤壆是鹽田遺址,更有歷史意義。

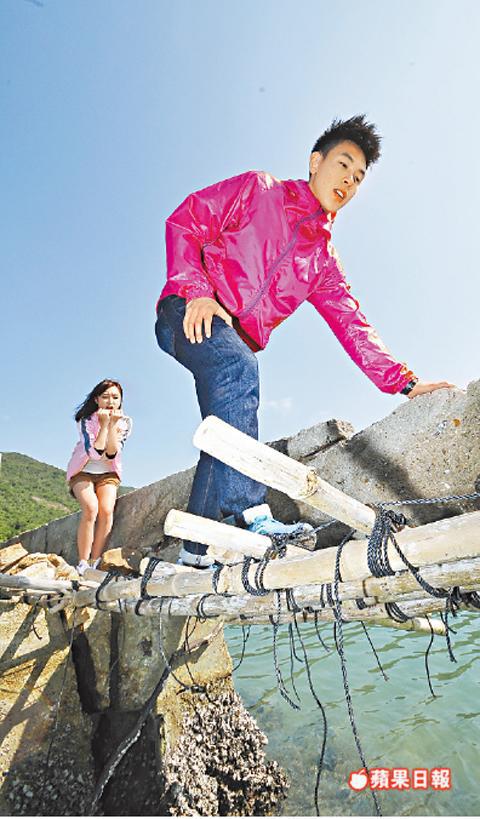

有網民形容得好,堤圍的長度,比一列港鐵長,此種規模的弧形堤圍實屬罕見,漫步堤圍上遠眺滘西洲,有走在水中央的飄飄然之感,走到盡頭,花五分鐘便走畢。堤內水流平靜,退潮時水清見底,遠方間有風帆、遊艇、小艇駛過,寧靜得只聽到風聲、水聲,難怪不少山友形容此處為世外桃源。識途外國人會來此遛狗和看書風花雪月一番,也會有玩泳渡或獨木舟的人來此休憩,享受人生從來沒有公式!享受堤圍之樂,最簡單的方式,莫過於跨過三道缺口,缺口應是前水閘位置,過往須上石壆如行平衡木,頗考膽量,不知何時有人用竹枝和魚網做踏板,提升了走過缺口的安全指數,但我對於走平衡木還是樂此不疲。折返時遠遠看到堤圍上有反光物掠過,原來有魚自殺式跳上堤圍上,就這樣求仁成仁,阿彌陀佛!