當我想起2012,除了末日論,還會記得我為秋日缺席的太陽,患過相思病!誰想過,秋日的太陽足足缺席一個月!過去一星期,天公終於還秋天本色,擔得起「秋高氣爽」四字,腦裏只想到——出走郊野!難得的佳日,找個耳根清靜的地方,聽聽鳥鳴水囀,牛蛙爭鳴,便勝卻人間無數。家住九龍東,自然往西貢跑。那裏有不少一小時步程的郊遊徑,在眾多飽覽西貢內海大小島嶼的短線遊中,北潭涌短而佳,在其周邊的荒村裏,世外桃源逐個捉。

作者:邵超

攝影:陳盛臣、邵超

模特兒:David、Claire、Hayley@Pure Models

一地荒野捉迷藏

西貢的海嶼美,得天獨厚,心甘情願重複走進她的懷抱。城市難得少見人,心癢癢專挑荒村去玩,圖個耳根清靜,心底裏的如意算盤是這樣的:在荒村,無論怎樣發瘋也沒人管!北潭涌郊野公園沿海一帶的村落都是廢村,發瘋路線由北潭涌起步至曝罟灣,短短一小時路程,看着由紅樹林畫成悠長的海岸線,踏着羊腸小徑,盡得西貢風光如畫之精髓。

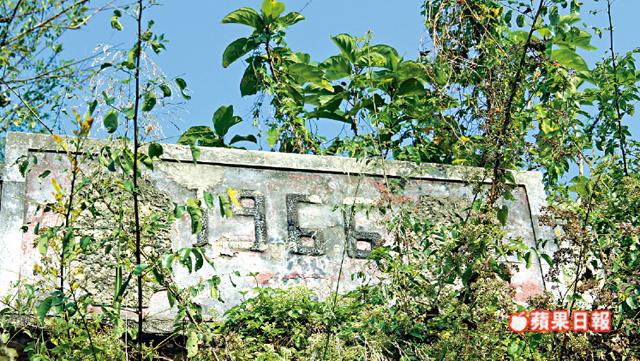

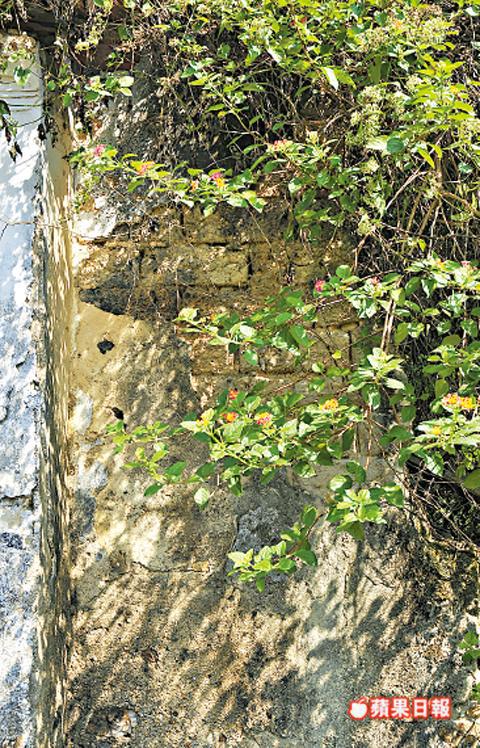

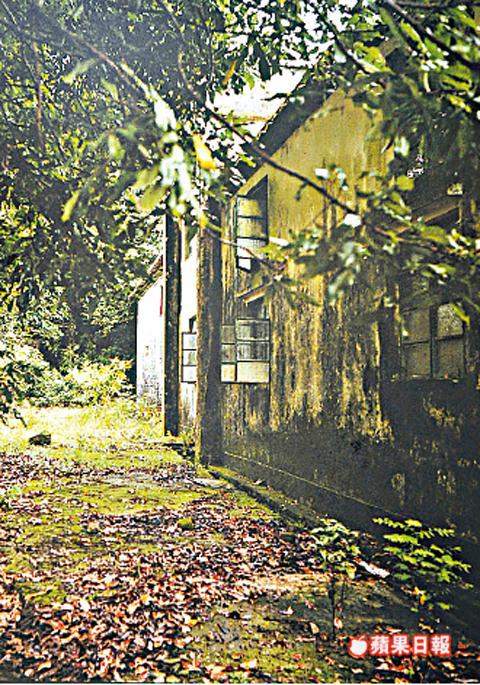

北潭涌是涌口,是流出海的水道,在潮漲時,又會接收倒流入河道的海水,形成鹹淡水交界的獨特生態環境。初段走在北潭涌自然教育徑上,小徑沿着龍坑河河畔而建,一伸手便是鹹淡水交界處常見的植物,如「假菠蘿」露兜樹、紅樹林,後半段更會看到竹、錫葉藤、牙香樹等具有經濟價值的植物,想了解多點,不妨認真看看二十二個分站小牌的介紹。來到起子灣村,村子已經荒廢,跳進荒村的豐富人文及地理景觀,好些只剩石牆輪廓的房舍已經草木叢生,有點陰森,可以玩廢墟攝影。走到村尾,房舍尚算保留完整,村裏有一戶民居顯得特別醒目,隱約可見寫上「彭城堂」。在傳統鄉村,不同的姓氏、宗族或家族會用不同的堂號,堂號即祠堂的名稱或稱號,台灣的「中華文化復興運動推行委員會」聲稱查考得到的共有八十堂,二百六十七姓,彭城堂是漢郡名,大約在今江蘇銅山縣地,姓金、劉和錢,起子灣村就是劉家。荒村較諸北潭涌自然教育徑更添野趣,來往數次均見一黑牛徘徊村裏吃草,多虧牠在長滿長草的荒廢農田裏,踏出一條條明顯的路徑,從高空俯瞰恍如草地迷宮,是捉迷藏的現成場景。城市裏一片草地難求,在荒村裏補完,任踩唔嬲,正好重溫一下小時候爬樹跑草地的歡快。

一屋穿梭古今

如今遊北潭涌郊野公園裏的廢村,踏上鋪設漂亮的家樂徑便可。這天在北潭涌村口發記士多,聽着英文鄉村金曲,呷着奶茶聽村長黃樹基講古,原來在不太遙遠的七十年代,北潭涌還是窮鄉僻壤,直至一九七八年萬宜水庫落成,政府再次劃分西貢區,並重新設計道路系統,才有了北潭路,又駁通水電,生活大為改善。清初康熙年間遷海界,復界後一八三零年,原籍廣東寶安縣黃草嶺黃姓客家人來到北潭涌設村,原居民及大埔居民,三百多年來,一直以村長祖屋「過路廊」為聚腳點,此屋接榕北走廊(西貢榕樹澳至北潭涌)水路出大埔,又可接至上窰,每天都聚集各路村民閒談飲茶及交換農作物。

昔日北潭涌並無馬路,亦無門牌號碼,泛稱六鄉,包括斬竹灣、黃麖地、北潭涌、黃宜洲、鰂魚湖和北潭,隨抗日的共產黨東江縱隊而劃分地區名稱。當年這批游擊隊員不少是西貢村民,斬竹灣的烈士紀念碑園便是紀念他們的英勇事迹,黃樹基的爺爺十六歲便參加游擊隊:「西貢各村是革命根據地,全部左傾的。當時大家的武器必定不及日本人,通常對落單的日軍扑頭便躲回山上。」原居民大多主動做村務,發記士多旁的復興橋,便是村民募捐籌建,方便村民出入,不過一般人還是看中橋下風光,岸邊正是熱門婚照景點。

60分鐘蔚藍灣畔

沿途四村均有伸出海面的橋、碼頭或堤圍,可以盡情地擁抱海岸,心情大為暢快。