門外漢看玉是玉、木是木,不會沒來由雕它一刀。雕刻需要開竅,開竅就萬事皆可雕,以下三位雕塑家,各自從自己最熟悉的事物裏發現不一樣的角度,不知不覺雕出一個新世界。

記者:劉嘉蕙 攝影:周旭文、劉永發

香港雪雕隊揚威日本

譚偉倫最耍家的一門雕塑,在香港是找不到的,因為材料是雪。自2003年開始,他代表香港參加北海道札幌雪祭的國際雪像比賽,幾乎年年入三甲,今年又摘下總冠軍。他說得輕描淡寫:「這比賽在1974年開始舉辦,1976年香港首次派隊參賽已經贏冠軍,我只是承接歷代師父師兄。」香港雪雕隊戰績彪炳,連香港人自己也未必知道。

2003參賽前,譚偉倫未接觸過雪,他一直雕比雪硬十九幾倍的冰,他是海景嘉福酒店的Kitchen Artist,八十年代入行。那年頭的廚師仔,都要學雕花雕果雕冰,「那年頭自助餐開始興起,又未有外置開放式雪櫃,海鮮冷盤需要低溫保存,就要用冰座盛載。冰雕來源,最早來自美國阿拉斯加等天寒地凍的地方,一到冬天到處結冰,在湖面個窿就有現成冰塊做冰雕;後來日本人抄襲,香港的酒店見到又抄襲,從製冰廠訂冰回來雕,全盛期香港有過百位冰雕師。」他有天份,1992年奪全港最佳冰雕師榮譽,惜1997年金融風暴,各行各業大削資源,冰雕也被打入冷宮,他被分配協助廚房工作,只在過時過節做幾件冰雕贈興。老驥伏櫪,難免技癢,剛好2003年香港雪雕隊要人接棒,他就披甲上陣,從此每年冬天札幌都有他蹤影。

冰雕和雪雕,用的工具不同,也不會一圖兩用。每年出賽前,他和隊友會花數月時間構圖,一條龍鬚幾多厘米全部計過度過,「雪的密度低,承托能力一般,所以不能有太多中空設計。製作過程也有一定危險,由於在戶外進行,日照下分分鐘會溶雪,雪磚高度又有三米,如果雪崩會傷到自己及途人。」參加比賽始終講運,「比賽前會抽簽選擇雕雪位置,當然是越陰暗越好,如果剛好抽到個猛太陽的地方,溶雪機會高,就要靠技術搭夠。」他樂此不疲,年年預留一個星期時間雕雪,「以前做冰雕是上班工作一部份,一天接幾個Order,現在是為興趣,享受過程。人人問我是否有很多獎金,其實無,得支旗幾個獎牌罷了!我們是為交流,不是為酬勞。」世上興趣如此多,他獨愛冰雕雪雕,原因是:「取之天然又不會製造垃圾,夠環保。」他說能遇上冰雕也是緣份,「除非做廚房,一般人那來一大塊冰做雕刻?這代人也不學冰雕了,篤篤手機又一日,誰肯跟你花時間學?」

酒塞神話

David Yau做酒塞雕塑的動機很簡單,他愛飲紅酒,儲下了一堆酒塞,覺得無聊,就拿出刀為它們變形。

「沒有特別主題,想到甚麼就雕甚麼,」他說:「玩了一陣子,就嘗試用模型油上色。」憑一支30度角的刀,他無師自通完成逾三百件作品,看久了覺得無聊,又把作品帶到紅酒店寄賣,一個月賺千多元外快,還被商場賞識,邀請到鰂魚涌及灣仔舉辦展覽,即席表演雕酒塞。現在工作忙,他在面書開專頁「酒塞雕塑小店」接定單,賣二三百元一個酒塞雕塑,最多人幫襯做結婚禮物,不似其他藝術家懂得調校燈光和鋪設佈景才替作品拍攝靚靚造型照,他雕酒塞當自娛,有人喜歡就賣,自言珍藏不多。到寫稿一刻,我才想起未問他的正職,David原來在地盤工作,專責駕駛挖泥機,香港果真卧虎藏龍!

唇膏變臉

星級化妝師May Sum最想大家記得她是藝術家,唇膏於她,是畫筆也是畫紙。

早前,她趁空餘時間製作唇膏雕塑,被商場賞識得以舉辦展覽,現在唇膏代替她在內地巡迴演出,「藝術家的目標都是舉辦展覽,所以我不停鞭策自己做新創作,等機會終於來臨時,我就有新東西拿出來展示給人看,每次完成一系列作品,如製作唇膏雕塑,都是一次提升。我創作一向以平面為主,由2D到3D,就是想增加難度。」像武林高手不斷挑戰神功,May Sum把創作視為修煉,手提電話裏一整個Album,都是她的日常習作。

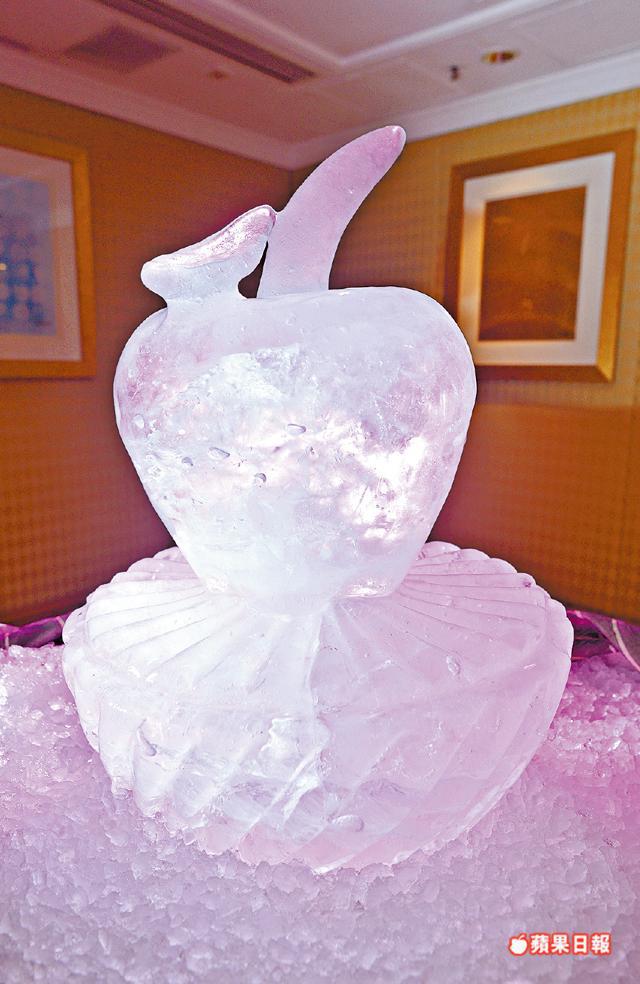

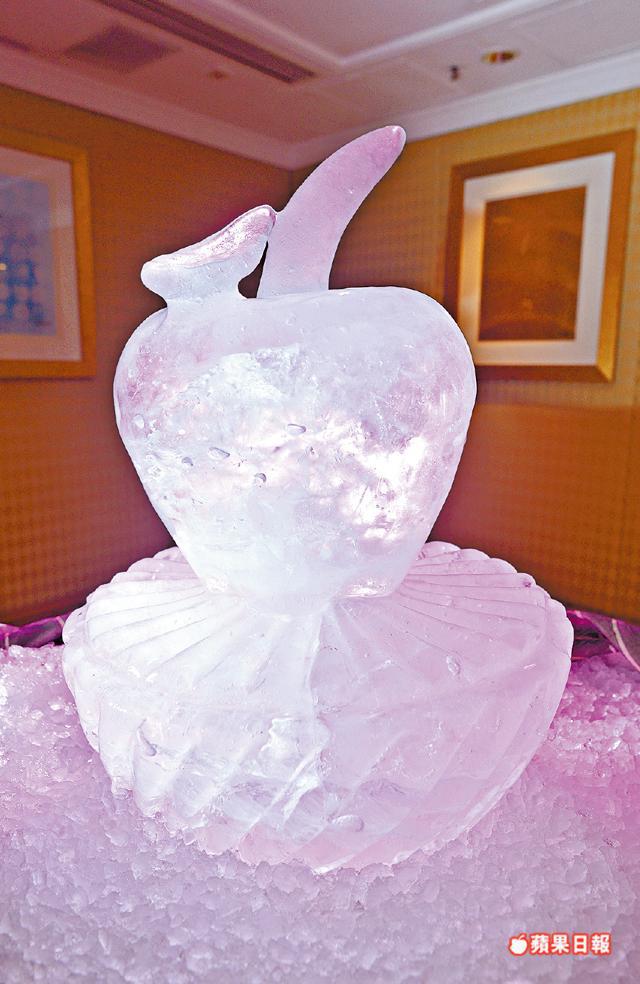

唇膏雕塑是無數次實驗之後的結果,「我的想法是把3D創作應用在化妝品上,一開始試過用眼影、胭脂、粉底,加入紙黏土做模型,我嫌效果不夠直接,也不好收藏,終於發現用唇膏最好。」身為化妝師,她的唇膏多得用不完,正好為創作提供素材,順便散貨,「化妝用的唇膏,要顏色靚和夠潤,雕塑用的唇膏反而需要乾一點,顏色自由度也高,通常歐美牌子最好雕。」用唇膏製作雕塑,雕的都是簡單圖案,如手袋、高跟鞋、女孩子臉,趣緻討喜;簡單如一個蘋果,也彷彿有渾然天成的矜貴感,對待唇膏雕塑,也要如對待珠寶般一樣呵護,「起初以為唇膏易收藏,原來唔係,雪凍會裂開、太熱又會溶,找個乾爽室溫的地方不易。我擺展覽,就得每個展示箱裝抽氣扇,保持空氣流通,也不可以照射燈,去一次內地展覽,有幾支唇膏已經甩色變形。」處理麻煩,但她不怕從繁忙日程中再抽時間跌落火坑,「我喜歡做商場展覽,藝術品如果來來去去只有自己人看,那就沒意思,我希望平時不接觸藝術的人,都會被這些美麗東西吸引,停低,望一望,覺得有趣,思考商品與藝術之間的關係。」