【ARTIST】

來自英國的針孔攝影大師Justin Quinnell曾將7.6cm闊的針孔相機放入口腔,從喉嚨角度看大世界,拍下過澳洲悉尼歌劇院、美國林肯紀念堂,甚至自己的家人,令他聞名世界。當一般單鏡反光數碼相機已經發展到3600多萬像素,鏡頭焦距已經遠及1200mm,有一群人偏偏鍾情沒鏡頭、只有一個針孔的相機,用這個原始的工具重拾等待的浪漫,透過直徑僅0.25mm的針孔看到不一樣的世界。

記者:黃子配 攝影:程志遠 部份相片由受訪者提供

針孔相機其實是相機的雛型,從事設計的林志堅(Tony Lim)迷上針孔攝影20年,在本地的針孔攝影界無人不曉。年過四十的他,求學時期已修讀有關針孔攝影的課程,自那時拍下人生第一幅以石頭為題材的針孔照片後,就深深被這種既原始又神奇、簡單的攝影方法迷倒。說它原始,因為中國哲學家墨子早於先秦時期已經發現光學原理,知道影像會透過小孔投射,這正是針孔相機運作的原理;說它神奇,因為它毋須鏡頭,只靠一個針孔吸光就可拍攝照片;說它簡單,因為器材可以自製,就算是一個汽水罐、一個發泡膠盒,只要鑽上針孔、加上筒裝菲林或原張相紙就可改裝成為一台針孔相機。

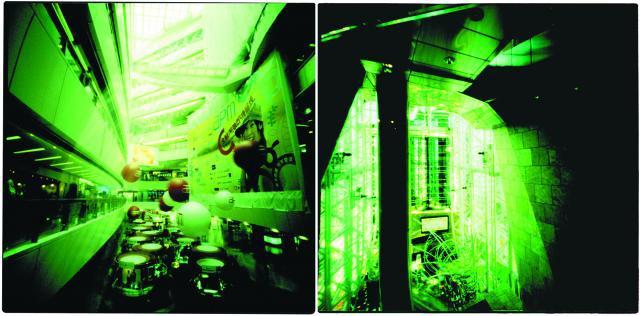

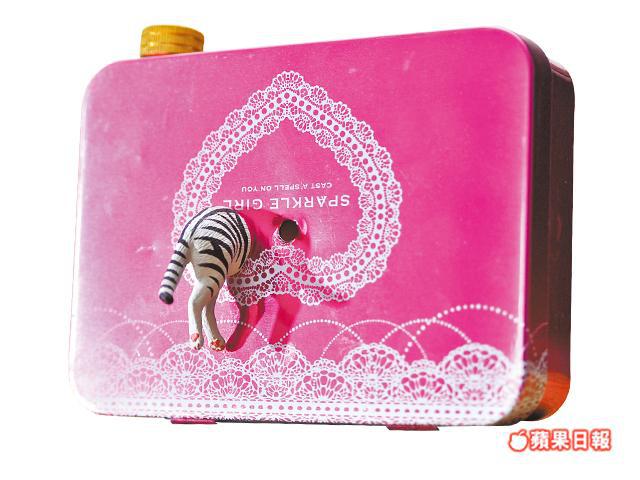

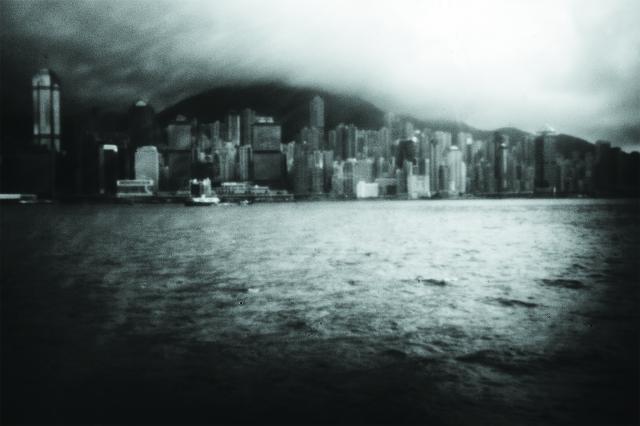

Tony偏好使用針孔相機配上黑白菲林。「數碼相機可隨意影,稍有不滿意就可刪掉重拍,用菲林就會謹慎得多,思考也多一點。」他向我展示數部自製的針孔相機,有鐵盒造的、有發泡膠盒造的、也有用寶麗來改裝的。每次外出他都會隨身帶備一部以小鐵盒改裝而成的相機,放在口袋裏隨時拿出拍下眼前的景象,繁華鬧市的變遷最觸動他,「市區變化比郊區大,景象時刻在變,例如今日影這邊會有個廣告牌,但過一兩個星期再影就可能會冇咗,每張相都會好唔同。」

自家製.浪漫.朦朧

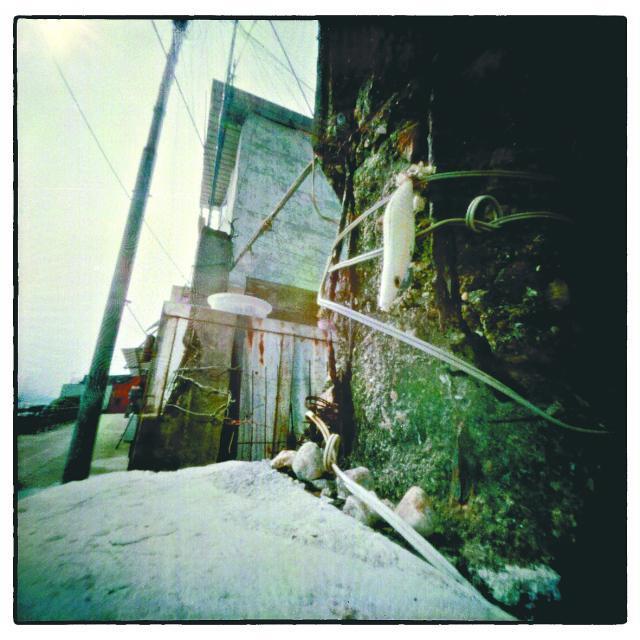

他最喜歡隨街拍,邊行邊影,但又有一個小小的堅持,「遇到想影的我會立刻停下數秒拍一張,走過了就絕對不會回頭影,針孔攝影對我來說是興趣,是離開工作的,應該係好casual,返轉頭影就會好似變咗一個task。」他最常去旺角西洋菜街、中環IFC等人來人往的地方拍攝,最喜歡行天橋,「站在橋上有居高臨下的感覺,而且從上往下望可以觀察到很多事物,有一種狩獵的心態。」

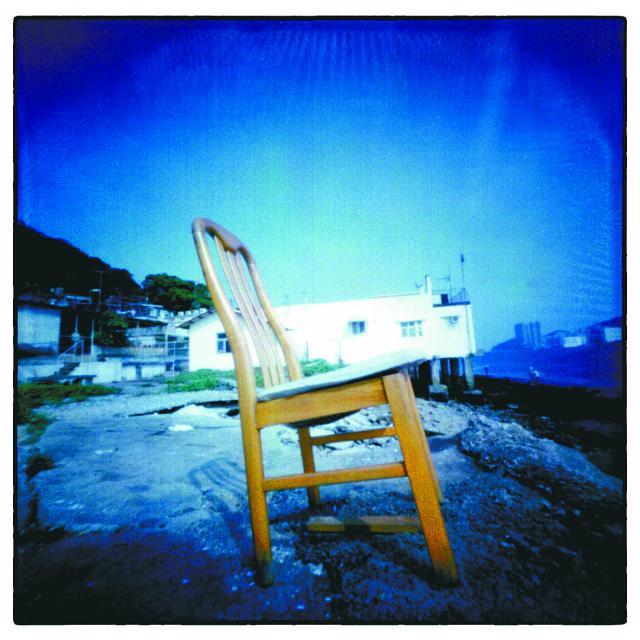

數碼相機即影即看,針孔攝影則要等相片曬出的一刻才知道效果,反而從此拾回等待的浪漫,「針孔攝影曝光十幾秒甚至十幾分鐘先影到一張相,效果又未必和預期一樣,但觀察的過程會有很多得着和思考。」

用針孔相機拍出來的照片效果會較朦朧,不過對Tony而言,相片質素非最重要,他最着重的反而是拍攝過程中的觀察,得到不少領悟,所以他每幅用針孔相機拍攝出來的相片,背後都有個訊息。拿着朦朦朧朧的照片,他說:「其實做人都一樣,唔使事事都咁清楚,不如多些留意細微位。」

針孔相機的魅力

針孔攝影沒有鏡頭也毋須對焦,就算影像遠近不一,拍攝出來的清晰程度都會一樣,這種攝影的方法視野廣闊,但又不會如數碼相機般令兩旁的景物變形,不過因為光線是直接折射,越離開中心的影像、光線就會越弱,曝光也就越少,所以四個角落都會比較灰暗。曝光時間就視乎針孔大小和光源而定,外國甚至有人為了拍攝太陽的軌迹而足足花了六個月曝光去拍攝一幅相片。