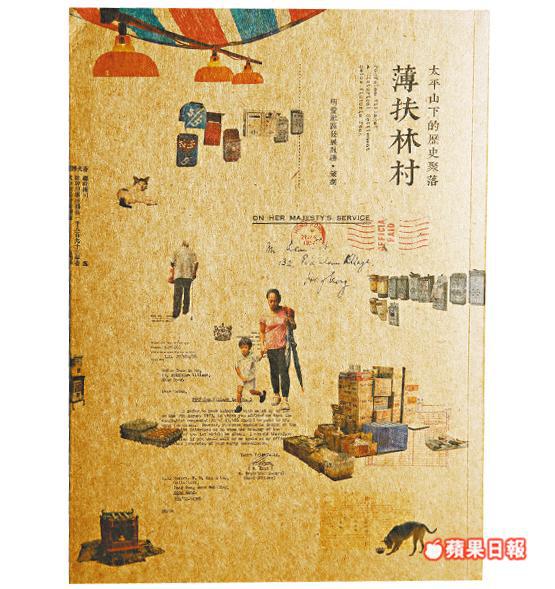

是有心或無意?薄扶林村早前被政府描述成「閒置」的土地儲備,其實,這條活了二百多年、港島仍然保留完整的村落,依然生龍活虎!籌備多月的新書《薄扶林村:太平山下的歷史聚落》出爐,正好說明港島南區藏有另一齣《歲月神偷》,把這個被學者喻為活的鄉村博物館走遍看透,會發現好生活一直都在。

作者:邵超 攝影:楊錦文、潘志恆

部份相片由三聯書店提供

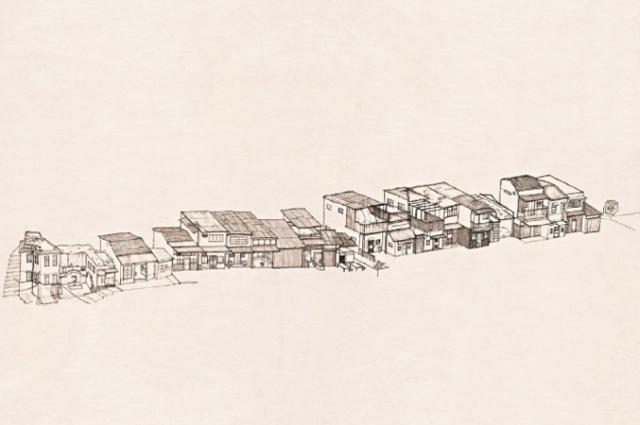

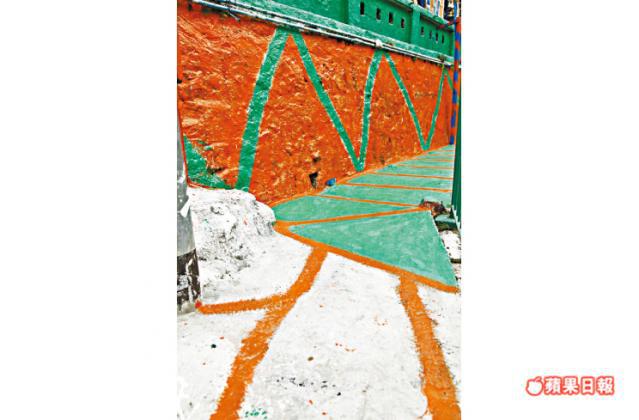

村子有機長成,有新,有舊。房子各有個性。

轉角處,豁然開朗。最漂亮的藍屋,

被水禾田讚賞為薄扶林畢加索之作。

好生活是……永續發展

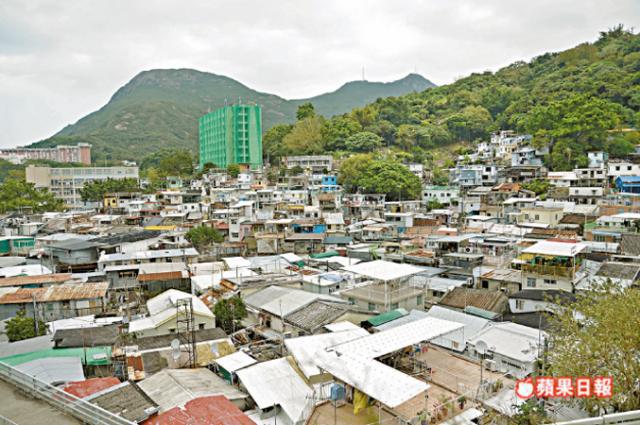

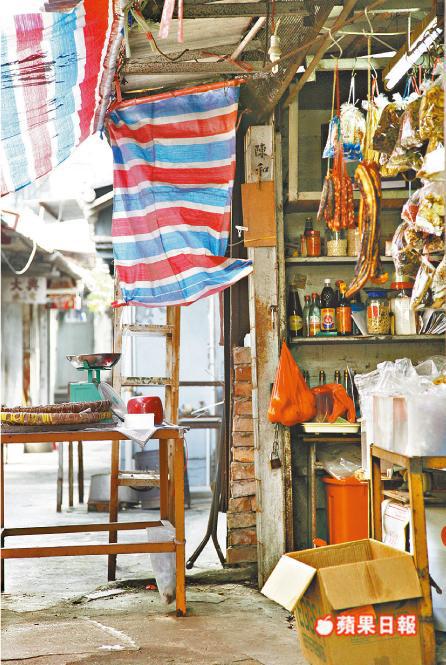

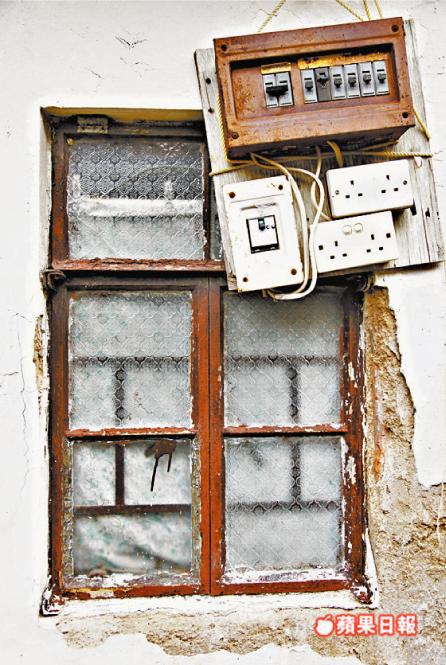

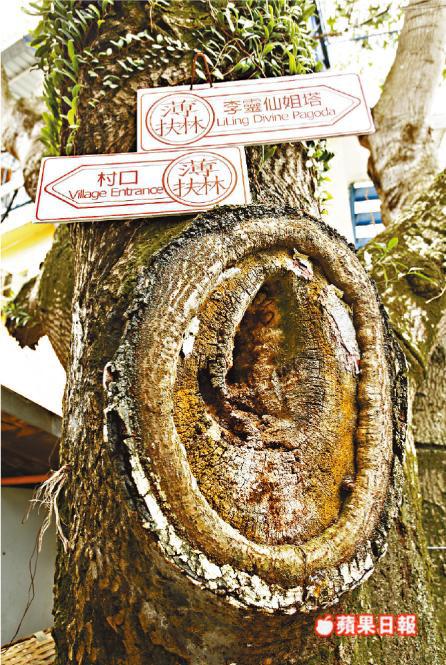

《歲月神偷》讓永利街成功保留,但戲裏的街道人情早已消失了。香港明愛總裁楊鳴章副主教為新書作序時,就痛心「薄扶林村見證了數十年政府的『無為』,甚麼都讓市場主導,從不全盤規劃,大部份土地讓地產發展商發展為豪宅和私人屋苑。以前守望相助、自力更生的故事都遺失了。」薄扶林村最早記載於1819年《新安縣志》,即是香港未開埠,已有此村,其實黃竹坑的香港圍跟它一樣老,但規模不同,一些史學家和文化遺產專家,把薄扶林村視為港島唯一的傳統鄉村。清康熙年間的三藩之亂,二千餘人走難來薄扶林定居,成為香港最早期的原居民,原居民皆持有正式地契,搭建十八間傳統客家石砌排屋,大約四十年代國共內戰難民湧至,非法佔地而建的寮屋才開始增多,然後有機地發展成現在的模樣。寮屋區窄巷縱橫交錯,階梯高低不一,樓梯不平整,長成一副山城格局。最可惡的是門牌號碼混亂,不按順序走,沒有地膽帶路,村外人拿着門牌號碼找地址,鐵定找不着,分分鐘迷路。偶遇郵差,請教記地址心得,答案是意料之中:「行得多」!薄扶林村主要分為村中部圍仔、村頭菜園和村尾龍仔督,我屬中等程度方向盲,每次遊薄扶林村,以村口的圍仔大街為中心,這條大街是最熱鬧的,有街市、雜貨店、士多、茶樓等,書裏有一半內容是訪問這班依然堅持開店的老街坊。大街尾看到土地,便知道已到村尾龍仔督範圍,出了村口,再從國際學校入村,就來到菜園了。今年村民在中秋舞火龍前,特別做了漂亮的路牌,迷路時看見「村口」一牌,倍感溫馨。

寮屋區在港算是古董了,香港歷年來已跟石硤尾、九華徑、調景嶺、大磡村等寮屋區說過再見,現在成龍若翻拍《警察故事》那場經典木屋區飛車戲,只能到僅餘的鯉魚門、茶果嶺、薄扶林等,三村都變成城中村,卻從未有人提出過整片寮屋區保育,也不重視情感因素,居民不願搬離社區。其實台灣早有寶藏巖國際藝術村先例,以「歷史聚落」之名保留城市邊緣的寮屋區。明愛薄扶林社區發展計劃社工冼昭行,為新書筆錄村民的口述歷史,坦言書名『太平山下的歷史聚落』借寶藏巖之名:「那兒的地理環境似薄扶林村,國民黨老兵聚居多年扎根當地,經過一輪文化討論才保留下來。香港很少一整片保育的概念,通常是一棟棟計算,最近政府決定不拆西座,而是整個政府山進行保育,很令人鼓舞。」梁思成說過,民居是最難保留,因為會隨着需要而改變,但變了便不值得保育嗎?新思維反而認為改變是歷史的積累、沉澱。冼昭行說:「客家排屋兩間屋牆貼牆,歷史寫晒喺牆上。」這樣親密的建築模式,大家的行為都受到關注約束,冼昭行稱之為平面社區,一家有事,很快傳遍全村:「薄扶林記錄咗另一種生活方式,條村有機生成,城市設施差,村民慣咗自己管理,培養到公民素質,平面社區才做到。」

除了寮屋區建築,薄扶林村在歷史意義上,是非一般的農村,它是最早開放接觸西人,可以平等接觸西方文化的地方。由自給自足變成外放型的社區,累積了幾十年的文化。早在1860年,薄扶林已是英國商人的避暑勝地,當時孟春三月的賽馬,名流雲集,其後港督更開闢公園,昔日舊香港八景「扶林曲徑」便是形容薄扶林一帶的山城風景。到了1885年,蘇格蘭人開設了香港首個牧場薄扶林牧場,即牛奶公司,巴黎外方傳教會亦看中薄扶林風涼水冷,風光如畫,於1873年至1875年間建立伯大尼修院,讓修士靜修及治療休息。西方價值不斷入侵,冼昭行指村民依然保持傳統文化,永無間斷:「薄扶林村舞火龍傳統已有百年歷史,而全香港只有薄扶林村拜李寧仙姐,民間傳說李寧幫村民消滅瘟疫,但原因無從考究,每年仍有大節慶。」