走過牛奶大地

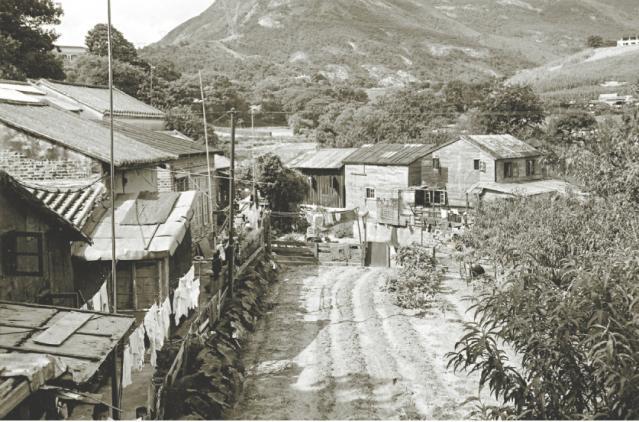

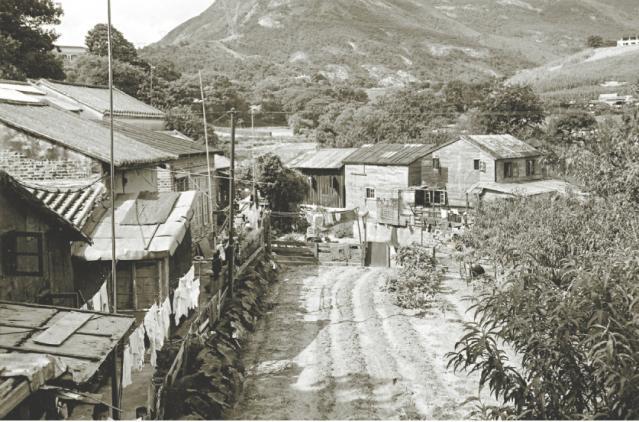

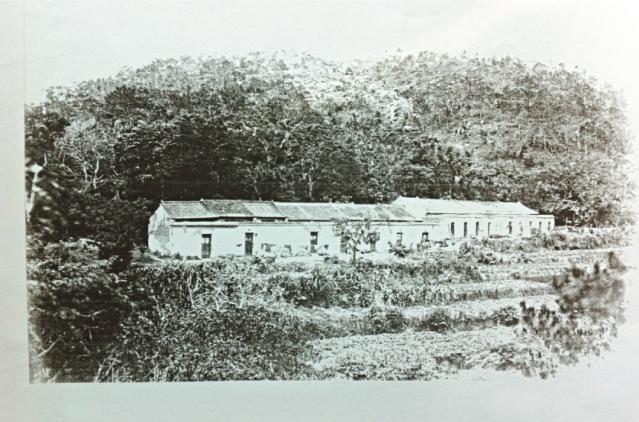

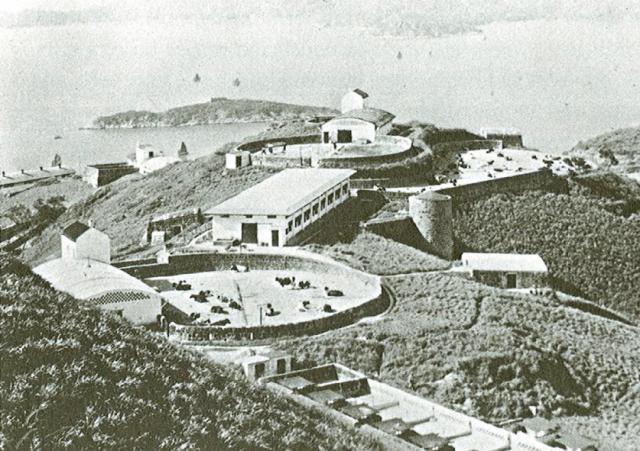

小時候家中人口多,奉牛奶公司三色家庭裝雪糕為上品,窮酸心理作祟,可以一次過吃盡士多啤梨、朱古力及呍呢拿三款口味,樽裝牛奶則徘徊於維記、十字奶之間。香港第一大奶業公司牛奶公司,原來就在薄扶林。書中重繪一九四零年的薄扶林地圖,薄扶林牧場的範圍大得驚人,置富花園、華富邨、伯大尼、數碼港等等皆是,置富花園前身都是牧場,落成初期,置富居民一打開窗便見蘇格蘭一樣的牧場,如今豪宅也買不到這款園景。開業初期蘇格蘭醫生和五位香港商人以三萬元買地,專誠從英國購入80隻乳牛,日日生產本地鮮牛奶。

對照今昔地名,聖心書院是早期牛房工人宿舍廿四間,置富是牛棚及草山,大王宮是餵草工人居住的地方草寮(因工人多是鶴佬,街坊多稱呼鶴佬寮),山上種滿洋草,用來餵牛吃,草又分乾草、生草、醃鹹草等,天冷時洋草生長慢,便由海傍廿一號碼頭,即華富邨和數碼港之間,由碼頭吊運內地運來的禾草、糠。這樣的鋼索當年全港只得兩台,另一台安裝於港島東的太古船塢內。牛房工人榨奶後,亦經吊纜至海傍出廠加工。

除了兩電一煤,牛奶公司是昔日最大型的企業,村民大多替牛奶公司打工。村裏有家牛奶工人合作部,原來一九四九年便已成立,為工人服務,賣雜貨,賣白飯魚、藍斜褲、白恤衫給工人子弟,還會做臘味會,連酒和油也有售。現在合作社每朝僅開放數小時,讓會員或村民來此嘆早餐,合作社雖不屬最早期的十八間屋,但高聳的金字頂和懷舊玻璃窗,仍滲透點滴昔日情懷,坐下來一杯香濃奶茶,會不捨得離開。冼昭行找來有份創立牛奶工會的歐陽煥談歷史,綽號老爺車的歐陽煥,當年曾經弄了一個三人家庭的生活指數表,成功爭取特別津貼,據老爺車憶述:「我哋要求加薪,每個工人應該加生活津貼一百二十蚊,同佢搞到好大,搞到要搵立法地方仲裁,表面係勞資仲裁,實際上個生活指數表係俾全港九,包括電車、四大船塢、煤氣、電燈、電話,甚至差人、未夠十七歲的細路都歸仲裁審判。」

村子夠老,故事自然多……

百年不滅舞火龍

薄扶林村的舞火龍傳統年過百歲,突然引起公眾關注,近年吸引到萬人空巷,令南區大塞車,現時主力有吳氏兩兄弟,弟紮龍,兄舞龍。有眼不識泰山,村口第一檔賣魚郎竟是紮龍師傅,今年薄扶林火龍隊受邀往日本越後妻有藝術祭舞火龍,跟日本人交流中國龍文化。吳江南說:「村裏任何人都可以舞火龍,一人開口,幾個朋友便開始逐戶募捐,當時小朋友賺一蚊幾毫已經很巴閉。」紮龍主要用禾草紮作,牛奶公司牧場有現成禾草便去「借」,直至跟牛房工人打過招呼,才名正言順獲免費供應:「一到農曆七月就上山斬竹,當年薄扶林水塘有竹林,龍鬚就用榕樹的氣根,多年來都沿用長輩紮法,希望以後仍能傳承給下一代。」

天衣無縫改衣功

改衣店一般隱在街市或小商場裏,大街上就有成利改衣。鍾太在當年接鱷魚恤單子的製衣廠當了十多年車衣女工,練就一身好功夫,車袖口鈕、衫腳、裝袋樣樣精,店裏一部衣車和鈒骨機便可走天涯,陪伴鍾太廿多年:「你睇蹺線要穿過三個環,真係要在廠磨。」在行內多年,見證着香港工業式微:「結婚後生了大仔,讓他讀全日制學校便可照常返工,當年公司規定連續做滿十四日才支人工,返工第四日仔發燒,惟有啞忍,後來拿雞英口的活回家做,工廠搬上大陸後,連這些家庭活也沒有了。」

凌晨派奶時光

大眾派奶服務公司的名字惹人遐想,一廂情願把踩單車派報紙的情景與派牛奶重叠,猛然醒覺誰還在訂牛奶?老闆今年七十多歲,從事派奶超過廿年,由南區到北角皆送。「我加入這個行業都有淵源,爺爺和爸爸曾幫牛奶公司打工,後來接手弟弟的派奶業務。以前家庭每人一支,現在飲品選擇多,小朋友不一定喝牛奶,女士又怕胖,如果倚靠家庭客,真係食西北風,寫字樓才是大客戶。打個比喻,公司開大會,重要客戶飲咖啡,當然用鮮奶沖夠高級。雖然未能百分百肯定,但全港應只得我一家做派奶。」江先生做文書工作,每日凌晨四時多,拍檔便要出車派奶,辛苦活,老一輩的人刻苦的精神,抵讚!

白飯魚之家

這家賣西洋雜貨的商店,被冼昭行形容為「白飯魚之家」,店裏賣日用品、內衣、拖鞋、睡衣、校服等,最好賣的是白飯魚,便宜又好穿,去貨自然快,老闆娘何玉嬋說:「我哋白飯魚22至45號都齊,分三種價錢,最平童裝$3一對,現在大小同價$19!」昔日升斗市民喜歡經營小生意,老闆娘的父母當年開店的原因很簡單——因為自己都要用!以前賣米賒賬月結,試過有人搬走沒還錢,事後當然要追。童年被父母遺留在國內十年,練就刻苦轉數快的本領,但好打得的何玉嬋都敵不過時代變遷,牛奶公司員工宿舍遷出,對面馬路的臨屋區及寮屋因職訓局擴建而清拆,來大街的人流大減:「幾年前茶檔搬走埋,根本無人買嘢,我都取消咗商業登記證,但每日都會打開門,有寄託嘛,有生意我都做,賺得一蚊得一蚊。」