11月16日採訪陸川,即十八大結束後兩天,早已公佈11月29日公映的《王的盛宴》才剛剛拿到「御用龍標」──即廣電總局公映證。採訪還沒說上幾句,陸川老爸、著名作家陸天明因看了新發的終極預告片來電「質詢」兒子,陸川說:「我拍的是中國人的歷史觀,跟黨沒有關係,即使有人不相信。」

撰文、攝影:盧燕珊 「川製作」提供劇照

陸川電影

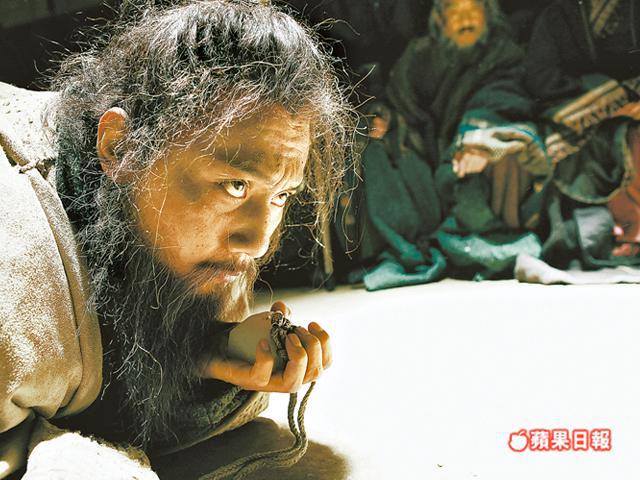

朝代更替規律史

《王的盛宴》裏蕭何這幾句忠言逆耳的話:「修史的人要對得起歷史,否則我們的後人,會在你們寫的歷史中看到甚麼?」最終也通過了審查。這電影是老年劉邦回憶自己一生的故事,引發患政治過敏症的國人種種忖度猜疑,陸川感到最可怕的是「有人組織一些『蕭何』來寫這件事」。在11月29日與馮小剛《1942》正面交鋒前一星期,不知是五毛黨還是「商業競爭對手」,已在網絡世界攻擊《王的盛宴》,甚至有不敢署名的作者,圖文並茂地對號入座,把劉邦比作毛澤東、項羽比作蔣介石、韓信比作林彪,呂后比作江青,蕭何比作周恩來,網友還請陸天明「好好教育」兒子。

陸天明雖然貴為國家一級編劇,其2009年被改編成為電視劇的長篇小說《命運》,是為深圳特區改革開放三十周年而寫,是中宣部重點國慶六十周年獻禮片,但快七十歲的老人家仍然頭腦清醒,發長微博回應這群「政治惡棍」:「我和陸川在某些問題上的認識確實不盡一致,我可以不同意你(包括自己兒子)的觀點,但我必定要誓死捍衞你的獨立思考和說話的權利。父子之間是平等的,我也必須實行這樣的基本原則。」如果大家都以這種方式看待文藝創作,那麼「蘇童余華的許多代表作都成反動小說,莫言就成了誨淫誨盜的資產階級政客,馮小剛的《集結號》也可說成是對人民解放軍的重大污蔑。」身為共產黨員的他說:「千百年來,中國人一直在爭取的,就是獨立思考和暢所欲言的權利。」

陸川在今年才被解禁的紀錄片《地獄之旅:一個電影人的長征》裏提到,拍攝《南京!南京!》時一直在看《毛澤東傳》,劉燁也曾經在《建黨偉業》扮演過毛澤東,但任何「過度詮釋」只會扼殺中國電影未來,叫年輕導演的長征更艱苦。「我拍《南京!南京!》時,確實一直在閱讀《毛澤東傳》;但拍攝《王的盛宴》,我還沒想過去說一個具體的領導人,我只想在劉邦身上,看能否找到一個更大的規律,就是規律史。朝代的更替,引起的是對統治更加強烈的恐懼。恐懼甚麼?其實是對權力的一種態度。」

好好花歷史的存款

由籌備到拍攝《南京!南京!》,陸川說這實際是個醒覺的過程,他閱讀大量歷史書籍,包括所有在中國這片土地上發生的大屠殺歷史。他突然驚了,過去三十年讀的是甚麼書?原來以前受的教育是錯誤的,原來我們的歷史都是被改寫的歷史。

這些發現,開始動搖他的歷史觀,這感受釋放他一直隱藏內心的能量,喚醒其強烈的創作動機,就是想跟歷史說一些話。「歷史是老祖宗給我們存的一筆錢,存了已經很久,但是我們一直沒好好的花過這筆錢,不光沒好好花,還一直在拆銀行。」當時剛好有公司找他拍這項目,他覺得是時候從歷史中提取這筆財富,於是把之前兩年閱讀時預支的一些想法,都衝到這電影裏去,回到權力慾的源頭看個究竟,希望從中提煉出一些東西,不光是關於那個時代發生的,也是在於當下,但最重要是在於未來。「兩千年裏,我們已經歷很多代,不斷在重複我們的歷史命運,為甚麼我們還要付出一代又一代人的生命,重蹈覆轍?我們的未來是否可從這些經驗中獲取一些東西,讓我們可以走得更快更穩? 」

陸川說,能好好花這筆歷史的賬是重要的,但當下中國對歷史有着奇怪態度,不光拿歷史來High,而且一聽見人拍古裝片,就覺得導演墮落了。歸根究柢,就因為古裝片沒好好真正對待「歷史」這兩字。「古裝片已經拍了這麼多年,香港和大陸每年都在拍,但除了一兩個導演,大多只是拿古裝來穿一穿,去了『古』就是『裝』片。我的想法其實很簡單,就是拍一個跟歷史真正有關係的古裝片。」

一個國家的體現

《王的盛宴》其實是七十後導演的文藝古裝片,着重人物的心理描述及歷史如何被撰寫──在那個記載每個人一生的「檔案庫」御史寺內,呂后陰森地對蕭何說:「我跟階下說過,你的(歷史),讓你自己寫。」

一個真正的國家該如何體現?酒肉、宮宴、妃嬪、滿大街的車,陸川都拍了,就是感覺不對,這個負責傳播知識和訊息的「檔案庫」,對他來說才是最重要。「它是秦國正統體制的象徵,就是因為這東西,吸引一批有情懷的知識分子如張良蕭何,願意為劉邦服務,而且它帶出了後來呂后和蕭何對歷史的不同態度,蕭何要保存歷史,呂后覺得,我寫的就是歷史。」

電影的英文片名《The Last Supper》,是吳彥祖在片場想到的,《王的盛宴》其實有兩次飯局,一次是史上著名的鴻門宴,另一次是為誘殺韓信所擺的局。我在陸川工作室看的版本,韓信在「最後晚餐」被掐死後,原本有個「升天」意象,最終導演被勸服剪掉這鏡頭。電影中最「穿越」的一句是「二千年後這片土地上」,陸川認為,人性千百年來一脈相承,很多故事都可從歷史中找到不同版本的原型,「二千多年後,你還是會發現,身邊總有項羽這種明星人物,有劉邦這樣白手興家的『逆襲屌絲』(即小人物經過努力奮鬥成為大人物),有韓信這樣特別精通某一領域但對其他事情根本不去想的『技術宅』,身邊還可找到蕭何張良呂后。」

野心和良心

電影裏劉邦說:「我的一生都是鴻門宴。」一生活在被背叛的恐懼噩夢中,而李仁港的《鴻門宴》,則用一部戲拍一場博弈飯局。對於香港和中國看待歷史片的分別,陸川說:「香港觀眾比較注重戲謔性、戲劇性和娛樂性,而我們可能會採取比較嚴肅的態度。不可否認,香港電影人對中國歷史的了解並不算深入,接受的大多數是比較野史化、傳奇化、漫畫化的東西。而內地電影人,至少是上一輩如第五代導演,就會採取殿堂化的態度,大家已經習慣了這種比較嚴肅的表達,以至如果有人用娛樂化的手法去呈現歷史的話,觀眾就會罵娘。」

陸川續說:「兩地之間還存在文化和理念上的不同,香港北上的導演可能對內地觀眾的興趣點還摸得不很清楚,接不到地氣,所以採取特別迎合的態度,觀眾就認為失去了港片的靈魂。不過現在已有不少北上導演,逐漸摸到這根紅線了,特別是在都市題材上,他們具有相當豐富的經驗和優勢,我對香港電影人的適應能力特別欽佩。隨時間推移,這種融合性和互通性會越來越好,我們也會從他們身上學到很多專業的東西。我想,共贏的一天並不遙遠。」

坐在北京人民廣播大廈化妝間,陸川說,這部戲象徵其電影人生的青春期結束。十二年四部電影,首作《尋槍》之後,他越拍越走入黑暗深淵,至於拍攝《可可西里》和《南京!南京!》,幕前幕後都像死去活來的長征,《王的盛宴》也把他弄得支離破碎,因為歷史太博大,剪到第十版本,仍不肯定行不行。「其實我是在你們的評價中,找到我做這事的意義。」

跟陸川認識七年的好友認為,戲中幾個角色其實都是導演自己,那麼在這場宣傳為「生存者遊戲」中最後活下來的,會是哪一面的陸川?電影的野心和良心哪一邊會打贏仗?「藝術家是本着良心做事,電影工作者要對別人的付出有回報,那你就開始變得要『懂事』,但我不知道,我會否放棄我的野心去做一些特別『懂事』的事情。我覺得這很危險,一旦『懂事』,你會變得一塌糊塗。我估計,有人見我把鴻門宴拍成這樣,會很生氣。我的野心好像一直很大,但這個野心是不能被磨滅的:我想對中國歷史說話、對中國當下說話、對動盪變化的社會說話、對所愛的觀眾說話,這個野心要是變,就完蛋了。所以對我來說,對電影工作者來說,野心就是良心。」