咖啡學問像攝影,瘋狂添置器材不保證拍到最佳作品,在發燒友和大師之間隔着一條鴻溝,中間差異可能是時間、天份、運氣。在台灣咖啡大師林東源身上,我看到謙虛品格,他謙虛地把商業和自己的理想結合起來。

記者:劉嘉蕙 攝影:周旭文、潘志恆、劉嘉蕙

喝咖啡喝到醉

不留意咖啡的人未必聽過林東源,但知道他是誰的人大概都想見他一面,他的香港徒弟跟我敍述過一個場面,話說林東源帶他們去台北不同咖啡店取經,大部份都是林東源未去過的,走進其中一間,看店的夫婦突然放慢手腳,乍驚乍喜上前探問:「請問你是林先生嗎?你怎麼會來到我們的店?」

在台灣咖啡圈,他是大師。2004年台灣首次辦咖啡比賽,他奪冠,隔兩年再拿一次冠軍。近年他主力開班授徒,跟紅歌星一樣跑遍兩岸城市,五月天阿信的品牌Stay Real跟他合作開咖啡店、陳豪的《品味咖啡》自然也專訪過他。挾着這麼大的光環,這位未滿四十歲的咖啡大師卻親切得像在咖啡店打工的學生,說話語調像個勤懇的客戶服務部接線生。訪問時間接近晚上十時,忙足一整天的他對記者表示歡迎,沒助手,也不勞煩公關擋駕。

林東源接觸咖啡不比一般人早,「第一杯是在高中吧,即溶咖啡,反而我很早就發現自己喜歡調酒給人家喝。」上大學,朋友都愛約在咖啡店聊天,他開始想創立自己的咖啡店,「人在咖啡店,大家都是放鬆的,會把面具卸下來,用真實的自己跟人互動,我覺得只有咖啡店才能營造出這種氛圍,所以決心走這條路。」他大學主修機械及環境工程,初初也不覺得這兩門學科為日後事業埋下養份,「機械科的基礎,讓我比其他咖啡師容易理解機器的運作原理;環境工程是關於如何把污染的東西變成乾淨,中間有很多化學變化,都跟咖啡的萃取和烘焙有關係。」畢業後,他在咖啡店工作,那是十六年前的事,咖啡知識不像今日般垂手可得,肯傳授知識的前輩也不多,他以科學精神不斷做實驗,「就是偷看同行怎樣做,然後回去自己印證,我的理工科背景,會讓我特別着重搞懂原理,測試背後的邏輯。那時一天喝二三十杯咖啡,喝到咖啡醉,那是在心悸之後出現的狀態,注意力無法集中,有點輕飄飄的感覺,摸東西沒真實感,但意識很清楚。」

單靠浪漫必死

林東源靠理性追求完美,認為過於感性的人無法把咖啡表現得好,「咖啡必須建立在科學理論的基礎上,不然無法掌控水準。」開咖啡店更不能單靠浪漫,「見過一些有心經營的咖啡店,紅幾年後卻倒了,這就發現只會煮咖啡是不成的。想想看,一群朋友來,不可能每人都喝咖啡,有些咖啡館只有咖啡好喝,其他飲料很難喝,那你的朋友就會說:『下次我不想去了。』這是很多開咖啡店的人的問題。」

他說開咖啡店的人分三類,第一類理想型,認為自己所做是對的,就不管任何人,「這類人最簡單,但很快會倒。」第二類是商業型,花很多心力了解市場;第三類是追求理想跟現實的結合,像他,「我想我的店可以長久經營,成為品牌,所以理想和商業都要顧及。」他在台北的店開業八年,對獨立咖啡店來說時間不短,但對品牌而言還是新人,所以這幾年他不停做Crossover,包括服裝、銀器、月餅、手機,「現在的生活是完全沒有想像過的,本來我只想單純擁有自己的咖啡館,但慢慢發現,咖啡在大市場來講還是小眾市場;現在很多人只做影響小眾市場的事,即只影響本身已經接觸過咖啡的人,但真正大市場裏的其他人都不受影響。我必須接觸不同領域,行業才會成長。」他還慨嘆:「就算喝很久了,很多消費者也不知道咖啡知識,這很可惜。如果你更了解,就更能選擇真正喜歡的咖啡,你不了解,才會只當咖啡是種提神東西。」

他寄望華人咖啡文化能夠整體提升,而不是個人版圖的擴充,寧願花時間開班授徒,也沒開過一間分店,「我覺得開分店是最難的,因為得花很多心思在管理人,而不是在咖啡,反而教學生,我可以實現不同想法,學生的店像是我的兒子,是自己某些想法的實現。」已經是大師級,他依然努力不懈,來香港三天也要到各咖啡店巡視,了解在香港開店的難處,「香港節奏快,所以對咖啡的需求會以功能為主,喝咖啡只為提神,另外租金也太貴,跟台北比大概貴三倍,可是咖啡價錢跟台灣差不多,所以很難經營一間純咖啡館。你可能要賣餐點,但也不能讓客人坐太久,才有足夠收入。這一兩年算有改變了,第一是因為全世界咖啡的發展越來越好,第二是因為有陳豪主持的節目吧。」

(GABEE.網址: http://gabee-cafe.blogspot.hk/)

跟大師學師記

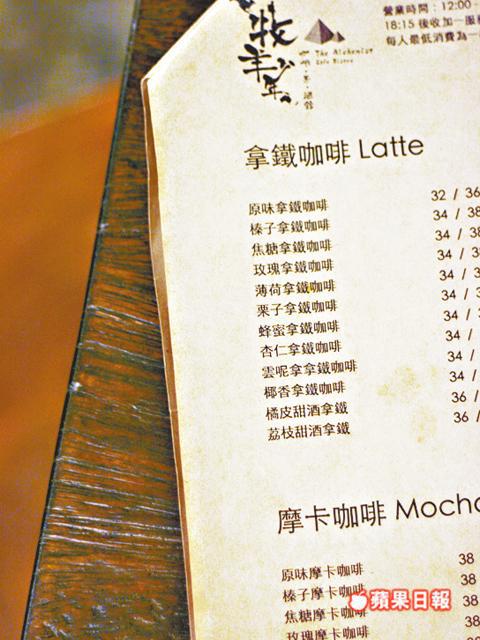

「牧羊少年咖啡.茶.酒館」老闆迪倫,開業前特地飛到台北跟林東源學師,「本身經營港式餐廳,做的是工廠區OL及街坊生意,開這間旅遊主題Cafe無非想吸引外區客,咖啡質素一定要強,所以決定花筆錢搞培訓。」相約半年,迪倫終於被安排暑假上堂,為期十天。首次見面未正式上堂,他就對大師的熱情慷慨留下深刻印象,「原本預備自己跟兩個水吧同事去,付了三個人的學費,臨出發前多一名同事想去,我決定把位置讓給這同事,帶幾位見完老師就走。豈料打完招呼後,老師說反正都要講,叫我留下來一起聽。」迪倫旁聽幾堂,雖沒落手落腳實習,也偷了不少師,「課程是朝十晚六,下課後老師會帶我們拜訪其他Cafe。第一日我就問他何謂一杯好咖啡,這問題我問過好多同業,通常大家都說得很神聖,結果我發現老師看得很輕,他說咖啡只是一個種子,而咖啡師要做的,是把種子用最好的方法呈現給客人。他是全亞洲數一數二的咖啡大師,居然提供這反璞歸真的說法,是我意想不到的。」

四人的咖啡再培訓之旅,連食宿花大約十萬元,迪倫說絕對值得,「學到一些經營手法,如老師的店會提供兩款咖啡豆給客人選擇,我們現在也參考了這做法,讓客人揀堅果味或果酸味。另外,最開心是看見員工人也變了,上完課,變得更有禮貌和認真。」有份學師的阿基和阿恩都是二十出頭小伙子,自言從大師身上學到最多的是做人道理,「最令我佩服的是,相處十日以來他沒有一點脾氣,每日態度都好好,比我們做學生的還有禮貌。」阿基說。「他去到今天的位置,仍覺得自己有很多不足,不停鑽研更多知識,我想學到他一樣的積極。」阿恩說。(查詢:2779 0559)