香港是日本的死忠粉絲,經歷地震、海嘯、輻射洩漏,我們都對她不離不棄,無論文化、飲食、娛樂潮流皆貪婪的接收。當日本山ガールYama Girl熱潮興起,我們又豈能落後?重返日本展開尋找之旅,從女生集中的六甲山走到戶外用品始祖梅田,讓Yama Girl親身剖析,一切來得有根有據。

記者、攝影:符樂

Yama Girl冒起

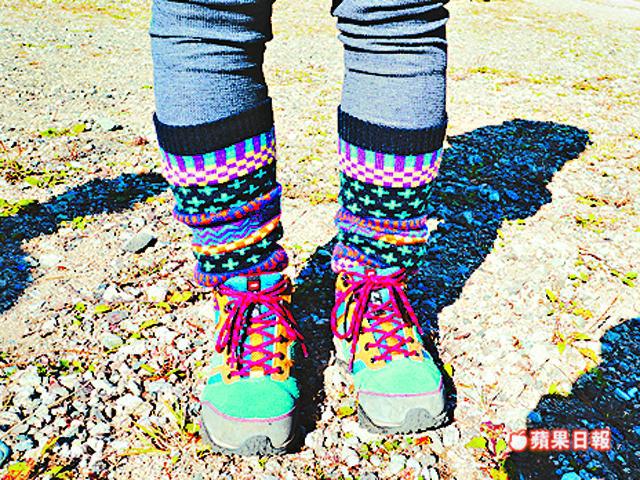

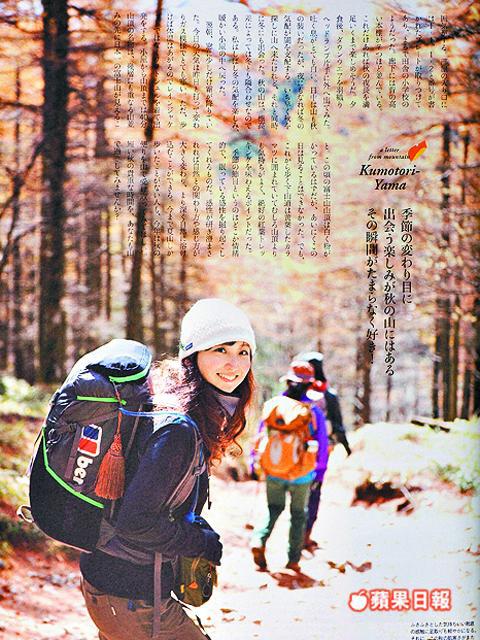

首次接觸日本潮語「山ガール」Yama Girl(日文解釋:山系女生),是源於去年的日本山藝雜誌上,佈滿嫩綠青苔的巨石、逾十米高的杉樹林、臉龐也會被沾濕的澎湃瀑布都不及站在旁邊的那眾女生吸引。猶記得她們那身東拼西湊的打扮:風褸、快乾衣物、緊身褲、保暖襪套、漁夫帽……顯而易見,絕對是遠足服飾,但套上花喱碌的色彩及圖案,添加層次後,竟讓土氣沉悶的服裝活潑起來。這股新鮮、年輕、可愛、有活力的打扮迷住了我,亦迷住一眾日本青年,熱潮出現形成獨特的「山系裝束」,適時秋風吹起,令這股Yama Girl風越吹越熱,勢不可擋。

翻查記錄,這詞彙約在2009年開始,在電視、雜誌、網絡出現,其後更誇張地出版專門介紹山藝的雜誌如《Randonnee》、《Outdoor Style Go Out》等,繼而潮語被納入「流行語大賞」更是意料中事。綜合一眾Yama Girl解釋,這大概是指「愛穿色彩鮮艷的遠足服裝,打扮潮流的年輕女性。」有女生認真地往山裏跑,也有人視Yama Girl為一種穿衣風格,化妝精緻但身穿GORE-TEX在城內逛街的亦不乏人。你說這是衣物的Function嗎?她說Fashion是一切。請讓我演繹:這是Fun-ction,讓嚴肅的功能變得更有趣。

嬰兒與女生

Yama Girl的出現眾說紛紜,歸納數項,最確切的解釋是第一波日本嬰兒潮進入退休期所致。這班嬰兒在1947至1949年間出生,為數約700萬人,離開職場後有更多時間遊歷,遠足既可與家人同行,補償過往失落的共聚時刻,又可強身健體及進一步了解國家的自然景色,遂成為熱門項目。商家看準這群退休人士帶來的消費商機,投其所好,主力推出山系用品。創新的設計,各式各樣的配件湧現,色彩鮮艷的款式繼而成為年輕人的新寵兒,需求與供應互相影響令山系成為大潮流。除了日本人口老化,健康與運動變成社會大課題,地理之便有利遠足;加上普遍單身女士認為婚後要照顧家庭,故傾向婚前參與時興又健康的活動,恰巧山系流行,便成為Yama Girl的龐大推動者。

還有一個帶玩味的傳聞,話說家傳戶曉的電子品牌Sony的某高層退休後,常與太太遠足為樂,愛穿裙子的太太連行山也裙不離身,人們對「穿裙遠足」猶如哥倫布發現新大陸般驚訝;脫掉老土的尼龍褲換上裙子,遠足也變得Kawaii起來,民間因而紛紛仿效。無論你是否Yama Girl愛好者,但總也希望遇上白雪公主而非醜巫婆吧!走到山野,花草樹木固然令人心曠神怡,但年輕有活力的女生來到山上,伴隨銀鈴般的清脆笑聲,不得不說她們將山嶺照亮了。想到此,也很想Yama Girl將香港的山頭照一照,代替令人徒嘆奈何的強國驢友。

關於Yama Girl的二三事

一.朝聖地非富士山

雖然富士山在日本有神一般的地位,但對Yama Girl來說,朝聖地其實在鹿兒島的屋久島,當中的世界遺蹟千年樹「屋久杉」更是不得不到。宮崎駿筆下的《幽靈公主》,也是參照屋久島的自然風光作為原型而創作出來的。

二.男生不叫Yama Boy

按情理推論,山上女生是Yama Girl,那男生應叫Yama Boy或Yama Man吧?奈何日本人紛紛搖頭:「我們沒有這種說法。」原來山系只傳女,不傳男。

三.原來還有山系大嬸?

走到山上人們都是一個跟一個守規矩地前行,看見美少女身影,當然急不及待禮貌地請她們拍照。然而轉身看見真面目,連她們也自嘲:「我已不是Girl是山おばさん(大嬸)啦!)

六甲山遠足初體驗

やまYama即日文:山。要尋找Yama Girl當然要往山裏尋,在擁有逾20年遠足經驗的谷山聖子帶領下,我來到位於大阪及神戶間的六甲山。從大學時已鍾情遠足的聖子,廿多年來也未見過如此熱鬧的六甲山。她表示遠足於80年代流行,近數年在Yama Girl效應下回復熾熱。山嶺熱鬧起來,女生更是佔大多數,她們無疑是吸引的。不少有心人更舉辦「山コンパ」(Yama Konpa),意即遠足宴會,透過遠足讓年輕男女互相結識;在烈陽下,男生的體力、風度,女生的「真面目」、依賴性統統表露無遺,這樣配對比Table for six應該更快更湊效呢!聖子說:「對初階者而言六甲山不算艱難,路線多變又不乏景點,而且往來市中心只須半小時,每到周末及假日人潮多得要排隊上山。」她同時寄語遊人要保護山嶺,垃圾勿亂丟、非道路勿踏、等人靠邊站(上山中的人士有道路優先使用權)。

與聖子相約在蘆屋川站出發,這是熱門集合點,周日早上九時最多人,當中不乏Yama Girl。怕擠逼可提早至八時出發,身在異地怕迷路,大可跟着人潮走,十居其九都往六甲山去。沿車站左岸往上走,穿過關西首屈一指的高級住宅區蘆屋町一帶後,約30分鐘便可到達高座之瀧(高座ノ淹)。小瀑布旁設有小寺廟及數間日本傳統茶座,通道狹窄,遊人積聚,情況好不熱鬧。鑽進山洞內的大谷茶座,映入眼簾的竟是酒?紅白餐酒、清酒、威士忌、白蘭地無一缺乏,十足山中酒吧,真想不到日本人嗜酒至此!幸而茶屋亦兼賣早餐小吃,為遊人提供補給充電的最好機會。

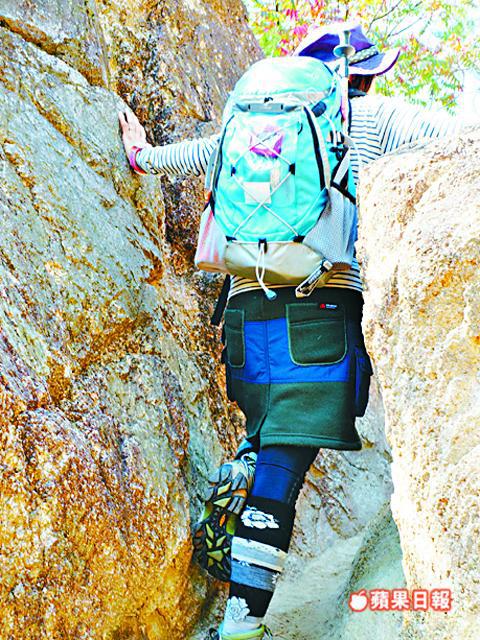

野豬出沒注意!

抖擻出發,通過高座之瀧往風吹岩前進,山路狹窄得只容許一個人通過,感謝爹娘沒有將我生成小胖妹,否則怎樣在被太陽曬得微熱的巨型岩石間穿梭攀爬?前路越走越斜,沒有大樹遮蔭,具一定挑戰,大部份人抵達風吹岩後,在俯瞰大阪灣的同時小休片刻。聖子說:「從車站到風吹岩最多Yama Girl出現,不少人視這兒為終點然後沿路折返。」

告別熱鬧的風吹岩深入六甲山,路上曾遇見的童軍、小孩、少女相繼消失,路持續傾斜,但頭頂已被密林包圍,蟲鳴取代喧鬧人聲,樹木間送來清風,讓我可深呼吸一口久違了的清新空氣。此時,聖子推開防止野豬闖入高爾夫球場的鐵製欄柵前行。沒錯,山路貫穿球場中間,那邊草地平原打球,這邊樹木林蔭遠足,互不侵犯,坐在高爾夫球車上的球員甚至向我們揮手示好。在香港你可曾見過「遠足」與「高爾夫」做朋友?

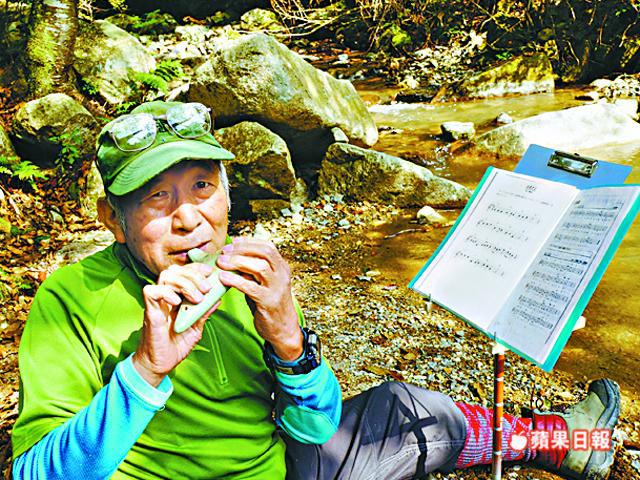

穿越蘆屋高爾夫球俱樂部,走在日光斑駁的林間山路上,身心放鬆,肚子亦打起鼓來。前行有一塊小斜坡,排列整齊的松樹是森林的演奏廳,坐在「松木長椅」上,在森林的對比下,人也頓變渺小。稍前行至「雨ヶ峠」,可眺望神戶城區前方的瀨戶內海,為步上艱辛的「七曲り」作準備。這段路甚為陡峭,連綿不斷的階梯,級級皆辛苦,沉重的喘氣聲代替聊天,全程一小時,我們都只能默默低頭向前行。天下間的行山徑,不外乎泥土、岩石、樹木、山巒、溪澗,但六甲山的總少幾分矯揉造作。沿路不乏奇人異士,例如抱着大貝殼恍如號角吹奏的大叔、在溪前豎立樂譜用陶笛作曲的老伯,人在此刻即使河邊出現精靈也變得合情合理,莫怪乎宮崎駿的動畫,總離不開大自然。

六甲山遠足路線

蘆屋川站(30分鐘)>高座之瀧(40分鐘)>風吹岩(50分鐘)>雨ヶ峠(1小時)>六甲山頂(1小時30分鐘)>六甲枝垂