下月底來港的南韓阿叔男歌手PSY,熱爆全球。一曲《江南Style》,令遠在十萬八千里的香港人,見識了騎馬舞,還有江南之盛。但原來,與江南只一條高速公路之隔,卻住上一批早被遺忘的貧民:徒步一小時,為買小包米的貧病婆婆;殘破鐵皮屋外,輪候公廁的人龍。貧與富,遙遙相對,映照出不一樣的《江南Style》。

貧民窟住了三千人

一條漢江,把首爾一分為二,成為江南與江北。同一個江南,也有天與地之別,PSY的歌,反諷江南人的浮誇與虛妄,記者驅車前往同樣位於江南、一個叫「九龍」(Guryong)的小區,看到的,卻是貧窮。「我年紀大無所謂,最擔心是我的小兒子,他沒有工作,我們一家又無登記戶籍,如果政府開發這裏,真正無家可歸。」說這話的,是患有腦腫瘤的南韓人羅仁順。

72歲的羅婆婆,在小區住了22年,三個兒子早已搬走,只剩30出頭的細兒子相依為命。採訪當日,記者坐進她那不能站直身體的鐵皮屋,薄薄的床墊,雜物放滿一地,紅日高掛,宅在家的小兒子仍在睡覺。就像大部份過度開發的城市,周邊建了高樓,羅婆婆身處的小區越縮越小,每次出門買餸,都要徒步一小時,「惟有一星期只去一、兩次。」行動不便的羅仁順苦笑着說。

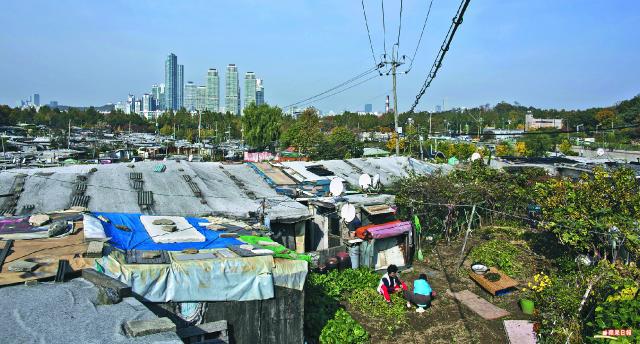

這個在首爾地圖看不見,在首爾人眼裏也視若無睹的貧民窟,依山而建,佔地36公頃,住上1,150戶,共約3,000人。走進小區,腳下是沙塵滾滾的泥濘,頭頂是縱橫交錯的電線。由鋅鐵和木板搭建的鐵皮屋一間挨着一間,只容得一人通過的行人道,四通八達,破落混亂。

除了貧病的羅婆婆,記者還遇上遠嫁到韓國、來自哈爾濱的金太太。居小區六年,現年56歲的金太太,丈夫經營澡堂,透過家鄉親友認識了現時的丈夫,結婚後隨夫到韓國定居,落腳小區,「兩個兒子都是丈夫的前妻所生,最初來到,人生路不熟,當然不適應,言語不通,加上我是中國人,總覺格格不入。」

在哈爾濱坐擁兩層洋房,她直言異鄉的生活環境大不如前,但一家四口,在這裏已是富戶。採訪當天,門前小塊菜田可以收成,她就將新鮮割出來的菜,親手送給住在附近的街坊。「這裏人人生活困難,反而可以守望相助。」已全面韓化、就算下田也會化好妝的金太太說。

公屋計劃沒有兌現

九龍區居委會副會長金遠心表示,大部份男丁早出外謀生,居委會九成成員都是婦女,「88年韓國申辦奧運,整頓市容,面臨迫遷,政府原擬建新公屋安置,可惜後來計劃胎死腹中,上不了樓。」小區前有關新建樓房的褪色海報,成了無法兌現的承諾。「在這裏,我們可以看到對面的高樓,但各有各的生活。」

兩個兒子都已外出工作,金遠心謂只求有安頓之所,於願已足,「這裏的水電煤都有限度供應,廁所都是公用,每到晚上,都排了一條人龍,試問後生的,怎會想住在這裏?」她說。城市化之下,小區面臨翻天覆地的改變,有人想走,有人希望留下,好與壞,不知道,但這裏看到的,肯定是不一樣的《江南Style》。

攝影:林亦非 撰文:呂麗嬋