扶貧委員會周五重新成立,成員之一的新民黨副主席田北辰說:「派魚的方法用盡了,要教人釣魚!」

不禁想到五年前《天水圍12師奶》出版,那負責的社工相當懊惱:「天水圍師奶本來釀酒、曬豉油,有工開有技術,是我們要她們再培訓做家務助理和保安員,結果住得遠又無人請!」社工當時不斷找地方讓街坊做豆漿和豆腐,可以用回自己的本事做生意,卻因為沒法申請到食物生產牌照而告吹。

問題只是人們「不懂釣魚」?

政府早在2006年提倡「社會企業」,就是希望商界可以和社福界合作,利用商界的資金和技術,聘請和訓練弱勢社群,透過做生意,提供社會所需要的服務,生意如果有利潤,再投資保持發展。可是根據社聯每年的調查,社企數目一直都是維持在300多間,全職或兼職員工大約只是5,000人,當中靠利潤不需申請撥款的,更是寥寥可數。

「僅僅送魚或者教釣魚,都不足夠。」近年積極推動社企的前惠普中國區的副總裁紀治興說:「還要有釣魚的工具、魚餌和魚。」

紀治興指香港人有一群不愁衣食卻心靈空虛的「優勢社群」,可以是幫手培訓的「知識型義工」、拿出資金的「社區企業家」,即是長期供應「漁具」,又可以是「水魚」──良心消費者光顧社企,再加上傳媒做「魚餌」,就可以進一步幫助需要溫飽的「弱勢社群」。

「『優勢社群』和『弱勢社群』走在一起,一次過解決兩個問題:心靈空虛和物質缺乏!」他說。

雖然分類仔細了,仍然離不開「弱勢社群」極需幫忙,甚至連「魚」也要提供!坦白說,「水魚」能當多少次呢?只是因為支持理念而幫襯,頂多一兩次吧。

灣仔的「土作坊」卻展示不一樣的故事。

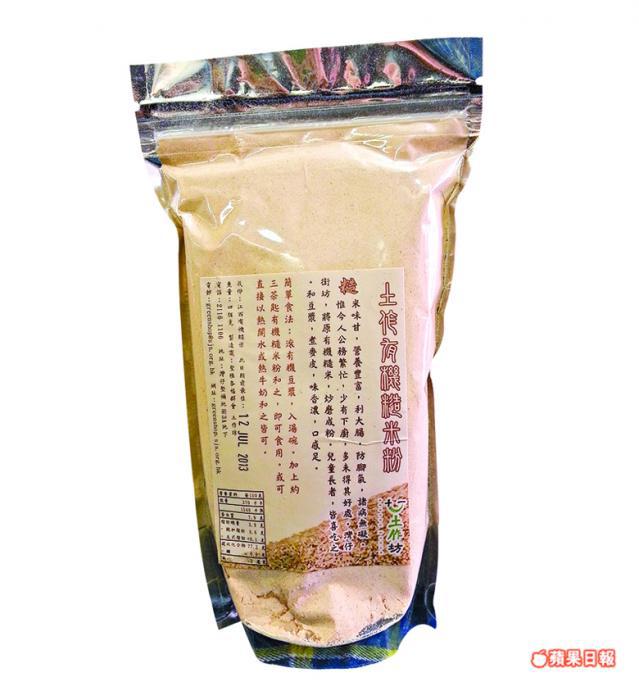

這間售賣有機食物的社企小店,靜悄悄地已經五年了,除了最初兩年申請過撥款,過去三年竟然可以自負盈虧。這令我頗意外,每次經過,產品似乎都是街坊自己做的腰果糖、洛神花果醫、有機菇醬、代賣街坊老店的蝦子麪、本地有機農場的新鮮蔬菜……想不到生意額可是穩定地增加,由第一年的29萬、50多萬、80多萬、100萬,直至去年的120萬!土作坊的網上購物,已經是純粹的貨品清單,所有理念和社企角色,都不用再提。

「街坊其實不用學『釣魚』,他們比我厲害得多呢!」土作坊的負責人鄭淑貞從一開始,就把街坊放在很高的位置,所有食物加工由有機月餅到素蘿蔔糕,都是街坊一手設計食譜和生產,並且選用的原材料,大多是本地有機農夫生產。她從來沒有特定請人教街坊「顧客服務」、「市場策略」等等,土作坊實行的,是由下而上的「參與式管理」。

香港目前不少社企,管理層往往是空降的,「優勢社群」來到指指點點,鄭淑貞形容說穿了,就是當弱勢社群「無權無勢無料到」,就算可以把街坊的才能發揮出來,都比不上由人們本身肯自動發力。

要員工覺得自己有份,齊心合力投入──這是現代企業管理亦追求的境界,在商業世界越來越難做到,在社企的世界,反而還有空間?

「因為我們選擇相信。」鄭淑貞坦言要相信不同階層的人們都有不同的才能,不同人,也有獨特的能力,只要肯花時間讓大家取長補短,大家都可以平等地參與,一起去打血淋淋的市場硬仗。土作坊五年來的流失率比其他社企都低得多,兩位全職員工、22位兼職街坊,生意額越大便請更多街坊開工。

「現代管理是否真的肯花時間去聽員工的意見?肯讓員工明白公司的運作,容許他們參與管理?」她說這五年,街坊都用了很長時間去明白土作坊的定位,開發每一樣產品,都是一齊試了又試,市場反應好不好,一起承受後果。

「民主平權,是社福界最核心的信念,可是在經營社企時,卻往往擱下自己相信的東西。」鄭淑貞說來,擲地有聲。

當然,土作坊也面對相當多困難:參與式管理極費心力、物流行政財務等隨着業務增長,越來越複雜。香港大部份店舖遇到的租金問題,土作坊亦逃避不了,現址是以市值租金租下,才知道業主原來是工會人士,雖然沒有大幅加租,但整幢舊樓隨時會被收購重建。

可是土作坊的阿姐,總是滿臉笑容,這天又拿出一堆新產品:「我們用米做的,糙米餅、糙米茶、糙米粉,好好味!」

作者:陳曉蕾