七十年代末謁張政烺先生,第一眼即感到他和藹可親,是位忠厚長者。張公體格魁梧,頭大頂平,令人聯想到古時的大將軍就是這般模樣吧。張公寡言語至近乎木訥,但一雙充滿真誠的大眼,對許多事物充滿好奇心。有一回老人家問及九龍城寨情況,筆者從未涉足,所知有限,難以道其詳,勉強談了些,所言或未能饜張公所欲知者。

張公一口山東腔,不問可知是山東人。有次幾位前輩在談論開會地點,有人提議秦皇島,張微笑應道:好呀!再冒出一句:秦皇島對蝦好吃。

張政烺(1912~2005)字苑烽,早歲在家塾讀古書,養成博聞強記的能力。吳振武兄曾透露:三十年代胡適在北大國文系課堂上講,封神演義的作者我不知道,如果有同學知道的話告訴他,有人轉告史學系的張政烺,張連夜寫信與胡,說他考證出作者是明代揚州府的陸惜星。胡回信,並把兩人的信發表在《獨立評論》上。胡後來介紹張與傅斯年,1936年張畢業,即被羅致入史語所,旋升至副研究員。張負責史語所的圖書搜購和管理。抗戰間,張押運十多萬冊中西圖書入川,使全所人員入川到李莊後,即可開展科研工作。國府遷臺,有計劃分批自北平撤退專家教授。張被排在第一批,可見備受重視,上頭已安排機票給張,起飛時張躲起來玩失蹤,上頭發覺張未走,再編排在第二三批中,結果張還是留在北平。但史語所遷臺的圖書都是張選定的。九十年代兩岸溝通了,史語所擬請張赴臺,當局或有所顧慮,不讓去,而安排張訪日。

1946年張回北大母校任教,1954年參與籌建中國科學院歷史所,1960年離開北大調中華書局當副總編,但沒到任,一直在歷史所任研究員直至終老。張在歷史所,也有不如意事。前些年側聞張整理族譜,為某領導派人奪其材料,不讓張幹。老人家一肚子悶氣,要在陽臺仰天長嘯,抒發鬱結。

張公博覽群書而又記憶力驚人,學養深厚,胸襟宏大,博古通今,學風嚴謹,其學術成就主要在商周史、考古、古文字、版本目錄、通俗小說等。張惜墨如金,文章不多,但厚積薄發,篇篇擲地有聲,而且都具有開拓性、原創性,能解決疑難問題。學術界諸公對張評價甚高,有「活字典」之稱。

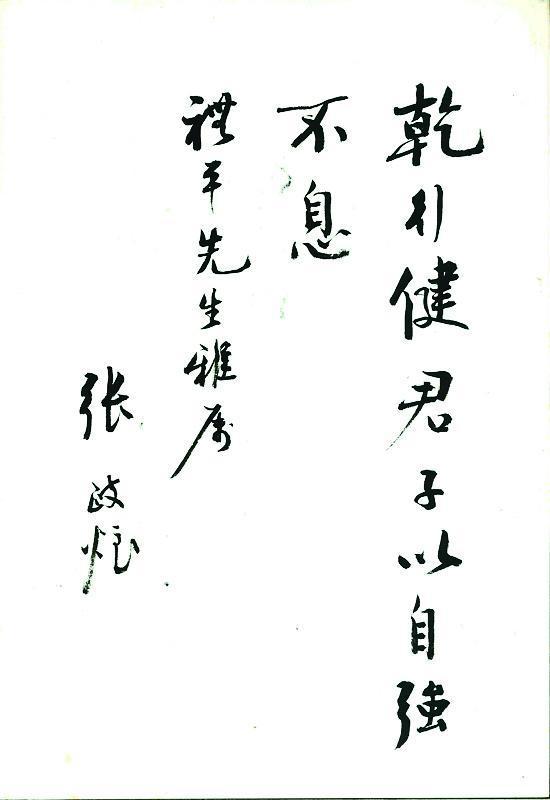

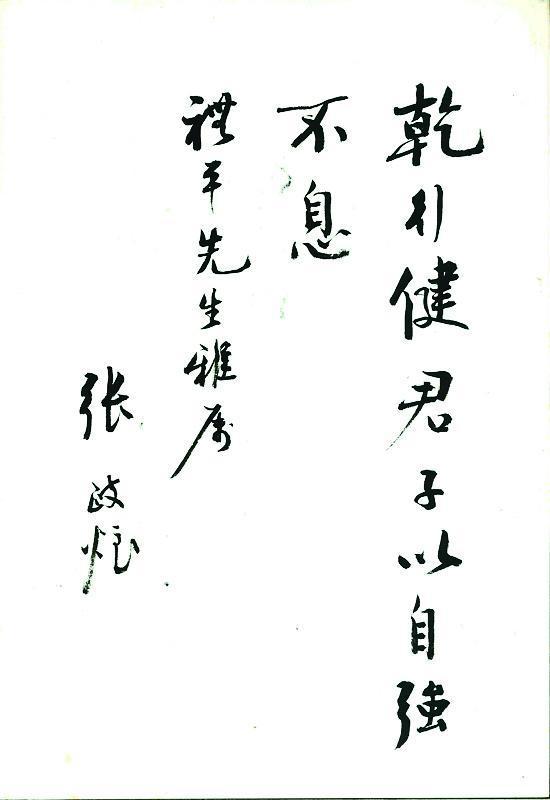

張公也曾賜墨寶給我:「乾行健,君子以自強不息。」張公其時(1981)研究馬王堆帛書周易,有所據而把「天」寫「乾」。