早起的鳥兒有蟲吃,可惜香港人都是金絲雀,老早被縱壞了,周末睡到日上三竿可以吃Brunch,白粥油炸鬼煎雙蛋火腿通粉廿四小時都吃得到。為吃個早餐早起床,儍咩?但總有些滋味必須早起才嚐得到,例如川龍的茶。來,我們去喝早茶。

記者:劉嘉蕙 攝影:伍慶泉

飲茶請早

去川龍「端記茶樓」喝茶,一定要起得早。

這茶樓開朝六午二,地點有點偏遠,搭公共交通工具的話,要到荃灣轉巴士或小巴,班次不算密,車程至少15分鐘。我和攝影師相約上午七時在地鐵站集合,找車站找路,到終於坐下來喝第一口茶,望望鐘,已經八時了。採訪當天是閒日,有位坐,熟客說周末這裏每個角落都坐滿人,找泊車位都有難度。不同連鎖酒樓,這裏不設枱號,沒有知客安排座位,換言之,要喝到這口茶,只有一個秘訣──早。

打包山水

水不在深,有龍則靈。

甚麼茶值得大清早起床長途跋涉喝一口?茶樓主要供應四款茶葉,即普洱、壽眉、水仙及香片,茶葉只是配角,真正重點是水。川龍位於大帽山山腰,村民順理成章喝山水,跟平日在市區飲用的東江水相比,山水明顯清甜,流過口腔時質感輕滑,有些講究的客人,還會自備小火爐和茶葉上茶樓,用山水冲泡私家茶,夥計們看慣了,不會阻止;也有另一批客人,自己駕車,帶幾個大膠樽來,開大水龍頭「偷水」,幫襯十幾年的泰哥說:「我有個朋友住雲南大理,平時只喝山水,他跟我說香港水質素差,只有端記的水比較好。通常我一星期帶幾加侖回家,用來泡茶煮湯。是否比較健康我不知道,但好喝是肯定的。」難得茶樓大方,茶芥三元就是三元,偷水?隨便你,不似現在的甚麼海鮮酒家大中小酒樓,大把陰濕位收你錢,驚死蝕底。

自助的自在

用米芝蓮的標準看,端記茶樓大概有很多不合格的地方。

好的餐廳講究服務,這裏基本上沒有服務,客人本身就是侍應,餐具自己拿,茶自己冲泡,水和茶葉的比例自己摸索。光顧一般酒樓只需坐定定,但在這裏,你不動就沒得吃,這裏沒點心紙只有點心區,蒸籠高高叠起,沒有人告訴你蒸籠裏有甚麼點心,要吃,得自己揭開蒸籠看,喜歡的就拿回自己座位。沒燒賣?別呱呱叫夥計,他們只會叫你等下轉,下轉都沒有的話,對不起囉,今天你跟燒賣無緣。

好囂張嗎?不,這叫文化,五十年前如此,五十年後的今天都是這樣,老香港就是如此──人人自力更生,不奢望有人教有人服侍,不懂泡茶嗎?智慧需要經驗累積,試多幾次你自有心得。茶樓讓人自助,就是信任客人自律自理,沒周到服務,結果是位位熟客都培養出服務精神,弄茶拿食物,總有人笑咪咪的給意見。有時人多,茶客會幫忙佈置座位、執拾碗筷。操作熟習了,慢慢你會感到這形式的好處,自己控制用餐份量、節奏、先後,重握主導權,就是一種小小的自由。講開又講,我喜歡揭蒸籠蓋,像尋寶,有期待有驚喜,讓我想起十幾年前酒樓還有點心車的年代,茶客會心急看有甚麼點心推出來,比剔點心紙有趣多了。

不變應萬變

維持這間老式茶樓的人,叫曾伯,今年86歲。

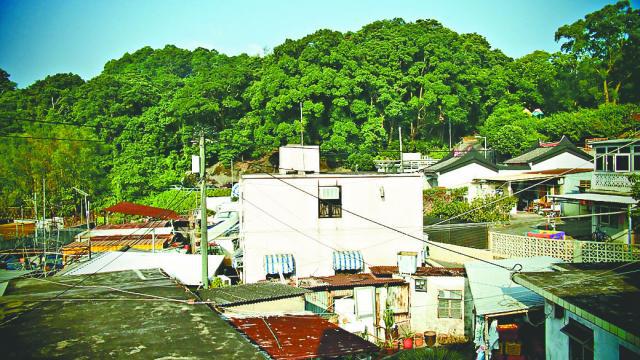

從他居住的地方,你會明白茶樓何以五十年不變,川龍基本上是個與世隔絕的小村落,香港開埠前,客家人看中這兒好山好水,落地生根;戰後政府把這區的往來交通規定為軍用,所以長時間沒有車輛出入。會在川龍出現的人,除村民外就只有疏落的行山客,年輕時的曾伯,就在家裏做奶茶缽仔糕,抬個擔挑上山賣,後來子女多到十個,小生意不足為生,就硬着頭皮學做點心,1965年開了端記茶樓。

他是村裏人,對甚麼牌照規則都沒有概念,開業沒多久就被控無牌經營,「那個幫辦騙我,他說罰百多元,我就範,但上到庭,原來要罰五百元!四十年前的五百元,夠我一家十口吃很多餐,他騙我,即是趕狗入窮巷。」憤慨難消,他從家拿出最鋒利的刀,打算斬那個哄他入局的幫辦,豈料在樓下等足兩星期也不見人,「他同事說他調了職。」人斬不成,曾伯惟有着手申請牌照,誰知又換來另一肚氣,話說六十年代資訊不發達,曾伯又盲字識不了多少隻,取一個牌照要通過五個部門,他矇查查,弄了很久才得出個所以然,「我交了四份表也無回音,原來一直欠一份,政府部門不出聲,不批准我申請,又不說原因。」說穿了,就是要科水,「又說我這裏是木屋,想做茶樓就要起石屎屋,要找畫則;畫則,又規定要找某某人,收三千元,擺明收黑錢。」最離譜是清甜山水都變了苦水,「弄妥一瓣,跟住又說我們的水質不成,我與川龍另一間茶樓彩龍用同一個池水,為何彩龍達標,我不達標?」他再出馬,行路去荃灣乘車過海找部門理論,堅持一星期,堅持到人家都怕怕了,茶樓牌照終於到手,前後花了足足一年。

接近半世紀過去,香港發生過無數大中小大事,曾伯還在川龍過一樣的日子。每天三時起床做點心,準備開舖,十個子女全部要幫手,後來請了點心師傅,他還是天天落場,十年前退休,他依然獃在茶樓,每天凌晨四時三十分起床幫手。就憑水滾茶靚,茶樓不做宣傳也不愁客源,「這裏隨便一個夥計,都起碼合作十年以上,所以食物水準好穩定。」泰哥說。在端記茶樓,「不變」就是一個賣點。

端記茶樓(2490 5246)

地址:荃灣荃錦公路川龍村57-58號

雀鳥大合唱

端記茶樓還有一道迷人風景──鳥。

上到二樓,見一群愛雀之人圍了個雀鳥陣,越早越多人。我對雀鳥完全無認識,但也看得出雀籠全是貴價貨。泰哥跟我說,早幾年禽流感肆虐,人人聞鳥色變,茶樓的鳥兒依舊日日笙歌,因為來這裏的客人都是有心有力的愛鳥人,鳥糧貴過江瑤柱、雀籠天天洗、裝雀粟的小碗可能是清代古董,「這裏的雀分分鐘過萬元一隻,主人這麼愛錫雀鳥,那有可能病?」我數數,一隻雀一萬,當天現場起碼有十多隻,牠們集合起來奏的交響樂,就值十多廿萬,是多麼高級的聽覺享受呀。