《美國大選戰2012》颶風「桑迪」(Sandy)襲來,美國紐約風雲變色,自由神像頂着的那片天,籠罩着一團陰霾。那團陰霾,恍如今年大選戰情那樣不明朗,兩名候選人──競選連任的奧巴馬(Barack Obama)及共和黨籍的羅姆尼(Mitt Romney)──鬥得難分難解,於最後衝刺的10天,在游離州分埋身肉搏。但今年選戰,一切由同樣陰霾滿佈的經濟說起。《蘋果》記者走訪美國,先在大都會紐約,直擊隱居在紐約繁榮背後的劏房客對今年選戰的期盼。

經濟問題是今屆大選的候選人熱議的重點。美國經濟不景,失業高企,人民生活質素下降,在紐約曼哈頓繁榮鬧市中,租金貴得驚人,即使近在曼哈頓的,月租也動輒數千美金。有業主看準了一群收入不高的紐約人,在客廳用木板間房、改建密封的雜物房出租。原來像香港一樣,紐約都有劏房,讓人蝸居。

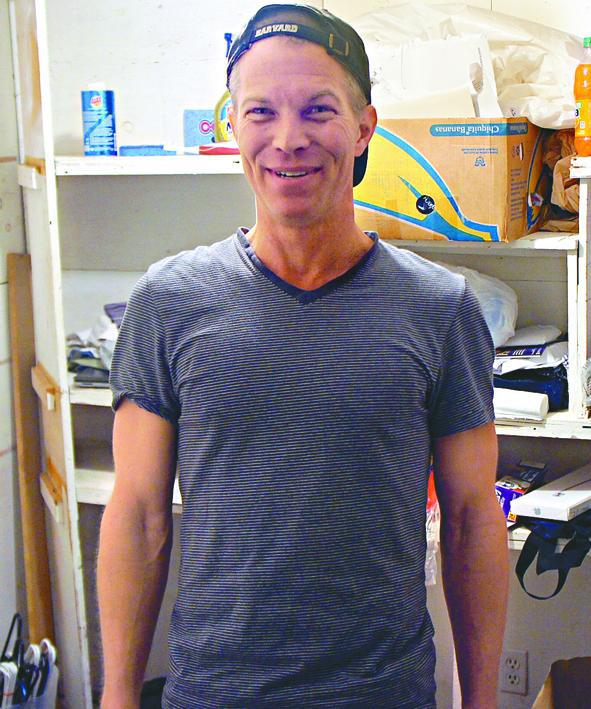

「這是個嚇人的地方,你看,我住在一個盒子裏。」剛自秘魯回流美國的Jeff Sunner,談起他住的劏房,卻沒有太難堪的感覺,他的房間只是在客廳內用幾塊大木板間開,加上一道不能完全掩上的趟門,談不上私隱。這間約600呎的房子,共住了五人,共用廚房及廁所。「上周的時候,房內冷得只有4至5度,這兒較平,也相對安全。」這兒在離曼哈頓市中心;車程只需約10分鐘的布魯克林區(Brooklyn),但生活環境卻有天壤之別。

「奧巴馬讓窮人有保障」

Jeff在秘魯時致力爭取動物權益,「美國人去到哪兒,看到那些不平事,自會挺身而出」,他因而得罪了當地一些有勢力人士,被打到重傷,為了人身安全,回到美國,父母在這段期間接連過世,這幾年對他來說實在不能算活得愜意。他現職於一間高級髮廊,除了剪髮外,甚麼雜務都做。找工作不算容易,他也是朋友輾轉介紹之下才有這工作。

生活逼人,連私人空間也被壓縮。「這兒的生活太繁忙,一旦開始工作,你跟本沒有自己的時間,我連看一本書的空閒也沒有。」同性戀的他選的卻是奧巴馬:「在他的治下,環境已有好轉,不是他的話,經濟一定更差;羅姆尼實太有錢了,不適合當總統(too rich to be president)。」他認為,奧巴馬的醫改政策幫到得多人,讓很多貧窮的人得到保障。

港男住「密室」 最熱41度

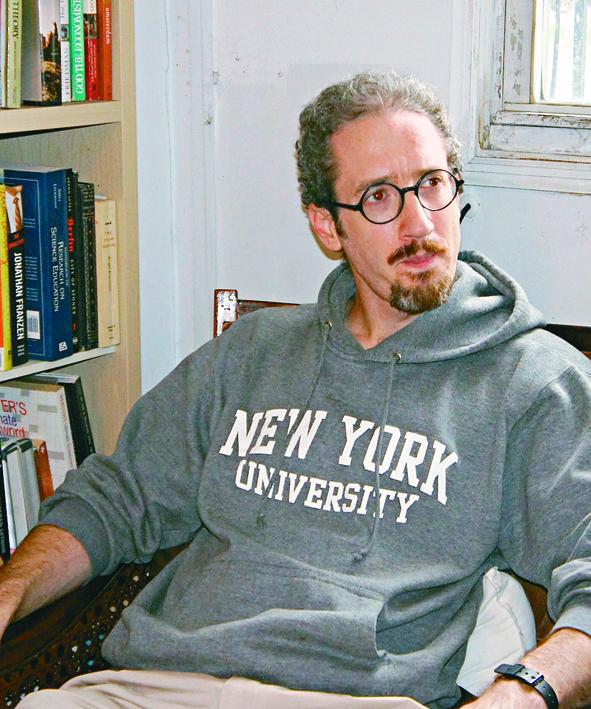

住在另一間劏房的Jake Gillis,來自費城的他是freelance的教材編輯,想尋求一個新的事業,現正在這兒修讀醫療相關的資格。他較認同奧巴馬,他指羅姆尼在麻省的管治雖然不錯,但他認為他在很多的競選承諾,與他實際上所做不符,甚至相反。他喜歡紐約是因為這兒是個很多元的社會,可接觸很多不同類的人。「這兒的生活苦嗎?我知道身邊很多人都在受苦,很多有能力的人都失業……其實看你自己想過怎樣的生活,我從前的生活水平也許較高,但這兒給了我很多新的體驗。」

來自香港的鈞暉,住的劏房如密室,沒有窗口,冷氣的排氣口直接伸出走廊,窄窄的通道堆滿五人的雜物。他說,房內「牆角的洞,常有老鼠進進出出。夏天的時候,試過冷氣壞了,這間密封的房子,試過高溫達41度」。他對大選沒有太大的感覺,「事實上我較希望回港,儘管這兒給我很多機會,但我感覺像過客」。他從事電影配樂,和荷李活幾間大片商都有合作。他是自僱人士,他不願打工,選擇體驗較貧困的生活,大抵藝術家對生活要求的準則與常人不同。