《墨梅》 王冕

我家洗硯池頭樹

朵朵花開淡墨痕

不要人誇顏色好

只留清氣滿乾坤

王冕是元代著名題畫詩詩人,《墨梅》一詩與畫並生,他是「畫梅聖手」,這詩敍述他在家洗墨硯,因吸收了洗硯池裏的水,令池邊本應清雅嫣紅的梅花沾上淡淡的墨痕,他不在乎庸俗人對梅花上的淡淡墨痕評頭品足,只求梅花仍能釋出清香味道,滿載於天地之間。當年文人寫詩作水墨畫,旨在表達個人修養與品格,畫得梅,就在寓意自己清高傲骨,在寒風困苦中見骨氣。香港中文大學語言及文學系助理教授陳煒舜說:「相傳自幼家貧的王冕,白天放牛,晚上到佛寺長明燈下苦讀,終於學得滿腹經綸,而且能詩善畫,卻屢試不第,又不願巴結權貴,就歸隱浙東九里山,作畫易米為生。達官貴人慕名找他作畫,他都避而不見。表現了詩人鄙薄流俗,獨善其身,孤芳自賞的品格。」當年的人以「畫梅須具梅氣骨,人與梅花一樣清」兩句形容他。又相傳晉代大書法家王羲之也是臨池學書法,洗墨硯洗得池水烏卒卒一片,浙江會稽山下跟江西臨川都有王羲之洗硯池的遺迹。王冕與王羲之同姓,一開篇就寫「我家」,實質在引用典故,也暗喻自己功架。

有修養才懂欣賞

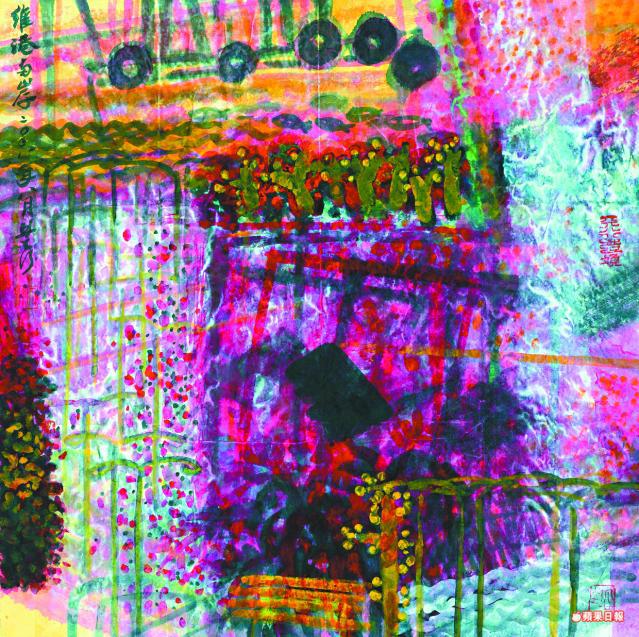

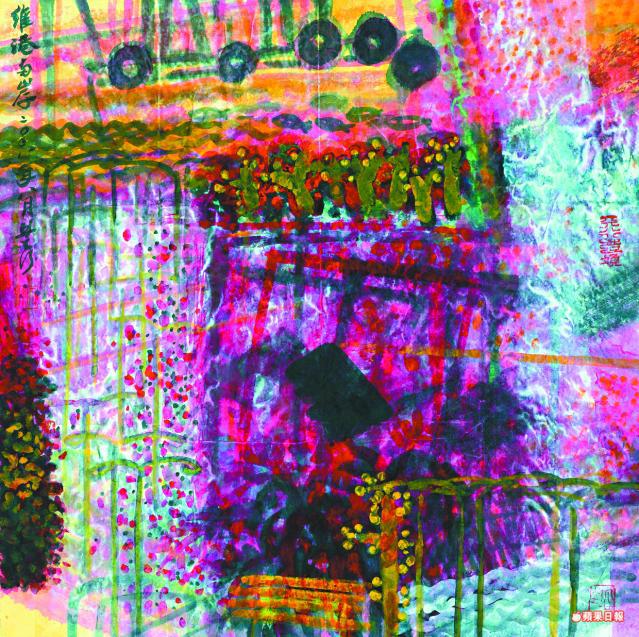

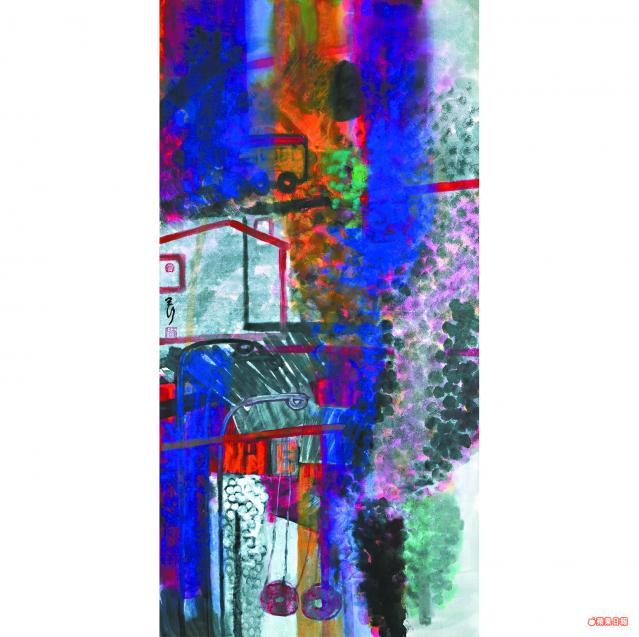

王冕以畫梅聞名,而林天行就在「荷」裏找到自己。他是香港首個在海拔5,000米高山作畫的人,2005年及2008年分別有畫作《晨曲》及《維港兩岸》隨神舟六號及神舟七號升空,糅合水墨及西方畫技,把香港地道風景帶出大氣層。今年他一套四幅的荷花畫《慧》以80萬賣出,呎價二萬六,貴過買樓,一講今日香港的新派水墨畫,圈中人就想起他。最近,連他的官方網站( http://www.lamtianxing.com/)也獲美國新媒體機構(NMI)頒贈新媒體業界大獎(藝術家類別),非常巴閉。膚色黝黑的他說,他喜歡荷的溫柔、楚楚動人、勇敢與堅毅。他幾歲開始學書法,是老爸的強迫教育:「無辦法唔學,楷書一定得一筆一畫咁寫,寫得潦草就要重寫,我好唔鍾意。」酷愛大自然的他一有機會就跑入山林,躲在草地上捉青蛙、數綿羊,幻想滿天白雲是動物,玩到天黑才回家。13歲時,他突然愛上畫畫,見畫就抄,在七八十年代,兩個老師共帶他跑了22個省寫生,「坐火車遊名山大川,睇博物館,拜訪名畫家,廣闊胸襟同眼界,當年我哋去嘅每一個地方同城市都唔一樣,唔似 ;家咁,每個城市都係得高樓大廈,」林天行說:「當時學理論,係完全唔明嘅,簡直係霧裏看花,你睇西方畫幾像真!但中國畫唔係咁,要喺似與不似之間,乜嘢叫似乜嘢叫唔似,十幾歲點識啫?當時聽到老師話:『嘩!呢張畫好正!』我搔晒頭,究竟點正呀?老師只係答:『遲啲你就知㗎啦!』我夠好奇,聽唔明,就索性試吓畫,原來只要唔放棄,遲的真係會知。懂得欣賞都需要修養,你修養有幾高,就睇到幾多嘢。」

畢加索臨摹書法

八十年代末,國內思想開始開放,西方價值觀湧入,對當時中國藝術界有很大衝擊。「睇番近一兩千年嘅中國畫,其實都好接近,明朝同清朝嘅畫都係差唔多嘅,因為講繼承;西方就好爆炸性,講個性同自我創造。」要抽出西方畫作的元素為己用,過程好痛苦。「情況就好似你本身有一億身家,但你唔要,離家出走,重新建設新嘅人生。傳統越深厚,就越唔捨得放棄,擁有咗又唔要,其實係種勇氣。」他跑去西北的黃土高原,發現傳統中國畫多畫江南,西北呢?無人畫,而水墨畫的靈魂盡在「渲化」筆觸,這筆觸根本畫不出西北的氣勢,所以他改用構成、點彩、塊面等等西方畫技,畫下陝北系列,更在北京開辦首個個人畫展,從此成為本港Fusion畫派的代表,而他在5,000呎高山畫的畫,更被譽為「搵命博」系列。講到這裏,終於感受到這黑實大男人勇敢和堅毅的一面,那溫柔與楚楚動人呢?來到香港,個個只看到高樓大廈和嘈嘈閉的幻彩詠香江,偏偏他看到的卻是滿園綠意的新界:「我畫建築同樹木、鞦韆、小巴同巴士,表現香港悠閒、大自然溫馨嘅一面。」雖說紅到上太空,然而源遠流長的水墨與神舟九號一比,以現代人的修養,還是對神九升空有反應多一點。「喺香港學水墨,無論理論同實踐都唔夠,政府要做多啲。以前殖民地統治就話無法子,英國佬唔會理,中國人應該認識何謂中國畫,因為中國畫始終係種修養。畢加索六十幾歲都臨摹齊百石嘅書法作品,如果畢加索在生,佢會係個書法家。」記者:陳慧敏 攝影:伍慶泉