彈古琴、弈圍棋、寫書法及描丹青合稱為「琴棋書畫」,古人修身必備,到現在仍是藝術表現的指標之一。骨科醫生潘德鄰在大學時期,儲錢兩年多只為買一把古琴,跟隨嶺南派名師關聖佑學琴提升個人修養,習琴至今逾三十載,在家中練習時甚至會穿上漢服。彈奏古琴不但讓個人心境平靜,他還將琴聲帶到紅十字會位於四川地震災區的康復中心,為災民治療肉身之餘,以琴音舒緩心靈痛楚。

記者:黃碧珊 攝影:梁志永

相約潘德鄰在名醫集中地中建大廈的診所會面,我比預定時間早了到達,潘德鄰還在應診。為最後一位病人診症後,潘德鄰走出來跟我說:「請讓我休息一會兒,今天早上做了一個手術,然後講課,再回來睇症,整天未曾停下來。」

潘醫生臉上充滿倦意,為了這次訪問,他四處張羅,在診所大廳中擺放一張花數百元從淘寶網「淘」回來的折叠古琴桌,上面是一把逾500年歷史的明朝古琴。坐在古琴前,他開始彈奏起來,一彈起古琴,潘德鄰全神貫注將眼光放在琴上,看見他雙手在弦上按撥,琴音柔弱但清雅,需要細心聆聽,否則中央冷氣的風口聲都會把裊裊琴音蓋過。「用傳統的絲弦,古琴聲原來就是很弱。」音色深沉,餘音悠遠,潘德鄰全神貫注地彈奏,精神立即抖擻起來。

讀香港大學醫科三年級時,潘德鄰已開始研習古琴,「看古詩時,看到有關古琴的記載,不知道甚麼原因,覺得有失散朋友的感覺。」他到香港大學圖書館找琴府(古琴譜),在既沒有古琴也沒有師傅的情況下自學指法,「看着琴府是『無師不通』。」

他開始儲錢買琴,每周儲起兩元零用錢,「近八十年代,一碗雲吞麪只是一、兩蚊。」花了兩年半時間,為的是買一個最便宜、價值270元的入門古琴,希望有琴在手可以認真地鍛煉,從此琴不離身,就算到聯合醫院實習也帶着古琴。一到醫院門口,看更便告訴他:「這裏也有一個醫生彈古琴。」原來是同部門的謝俊仁醫生,晚上他拿着古琴跑到謝醫生的宿舍敲門求見,分享心得。

他曾花三、四年時間追隨嶺南派古琴名師關聖佑,認識基本彈撥技巧,也是由謝俊仁穿針引線的。工作忙碌被迫自學,研究中國古代歷史了解歌曲意境,為每首曲打譜,每天堅持抽一小時練習,「琴府只記錄指法,沒有節奏、強弱及快慢,彈奏方法全由自己演繹。」

沉厚琴音緩解愁緒

潘德鄰在公立醫院當醫生時,是全身癱瘓病人「斌仔」的主診醫生,自2005年起轉投私人市場,看盡奇難雜症。2008年四川大地震,潘德鄰是紅十字會義工醫生,災難發生後馬上到該區診症,他又是德陽康復及假肢中心醫務總監,隔周到四川逗留三至四天應診,他帶着古琴在災區彈奏,本為自娛卻安撫了災民的情緒。「古琴有逾數千年歷史,蘊藏中國傳統文化,沉實的琴聲像是大自然聲音,像是細說做人應順天而行,要知足常樂,既然生與死是人生必經的事,做人要睇開啲才活得精采。」是古琴的音韻令他對一切生老病死、物競天擇都釋懷了。

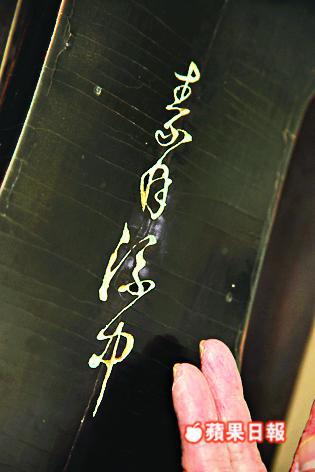

大明萬曆靈銿

底板刻着「靈銿」,發聲孔內側刻有「大明萬曆乙卯」,1615年製,至今有397年歷史。

大明正德素月流中

底板刻着「素月流中」,發聲孔內側刻有「大明正德己巳」,1509年製,至今有503年歷史。

遠遊冠

秦以後開始使用,至元代廢除,在漢朝時,「遠遊冠」為太子或諸王出巡遠遊時所戴。

網購漢服

潘德鄰認為古琴是中國傳統藝術,在家中練習及隆重表演時均穿上漢服,「有數十件漢服,平常在家也會穿。」一件如同現代恤衫的漢服「中衣」作底,加上一件過的「深衣」,束上腰帶,外套「半臂褙子」。潘德鄰的漢服是網購回來,每套約數百元。

雲頭靴

搜尋逾半年才找到北京寶榮服飾度身訂做合心水的靴,靴頭配上如意雲頭作裝飾,每對約千多元。

女董事由病人變學生

跟丈夫移居香港的科技貿易公司董事封元園兩年前在深圳學古琴,但彈了半年感到骨痛,連手指也動不來,到醫院做過所有檢查及治療也醫不好。有天看到報紙訪問潘德鄰,相片中看到潘德鄰身後放了個古琴,她估計這醫生也彈古琴,應該也知道自己的問題出在哪,於是馬上找診所電話預約。「說了病因,潘醫生便拿出古琴要我示範,一看便說手勢不對。」

古琴是潘德鄰放在診所的裝飾,也是解一時手癮的樂器,估不到變成醫病的工具。「當我骨痛沒事後,有一天接到姑娘的電話,問有沒有興趣跟潘醫生學琴,是免費的。」封元園馬上答應,更找來深圳同學一起跟隨潘德鄰學琴,至今已一年,由潘醫生改口叫潘老師。

北宋古琴價值1.68億

雖然缺乏歷史記載,但傳說是伏羲及神農造琴,而最早的文字記載古琴則是3000多年前的《詩經》,實物則是在戰國初期的古墓出土。專家指出目前存世的古琴數量不逾2000個,以唐、宋及元三代古琴因存世極少,價格最高。最受追捧的是唐製、迄今逾1100年仍可彈奏的,估計僅有15個。去年內地一場拍賣會,有1250年歷史的唐代「大聖遺音」伏羲式桐木古琴,以1.15億元人民幣成交,但未打破紀錄。2010年,北宋宋徽宗御製清乾隆御銘「松石間意」古琴(圖)成交價1.36億元人民幣(約1.68億港元),創世界樂器拍賣紀錄。潘德鄰擁有兩把古琴,是由兩個不懂彈奏古琴的畫家朋友在約廿多年前相贈。碰巧兩個古琴同是明朝產物,以桐木做面板,底板為梓木,滿佈裂痕。

全港古琴名師不足十個

古琴是中國最古老的彈撥樂器之一,具深厚的中國傳統文化,2003年被聯合國教科文組織列入「人類文化遺產」名錄,自此,學習古琴的人數遞增,僅在北京教授古琴的老師,由10年前約6、7個,暴增至今日約160個,不少是習古琴數年就開班授徒的年輕人,師資質素參差。在香港,古琴仍不及其他中樂如二胡、古箏等廣泛,有經驗的古琴名師不足10個。

姚公白

姚公白自幼跟從父親姚丙炎學古琴,也受教於吳振平及張子謙,畢業於雲南楚雄師範學院及上海華東師範大學,是中國國家級非物質文化遺產項目(古琴藝術)代表性傳承人。現在於香港志蓮淨苑文化部教授古琴。

志蓮淨苑文化部

學費:$1600,共16堂,每堂兩小時,每班最多10人

電話:2354 1732

唐健垣

師承梅庵派名家吳宗漢和王憶慈,以及虞山吳派宗師吳景略。演奏風格要求雅、淡、含蓄、和、靜及完整,曾於香港中文大學音樂系及香港演藝學院中樂系任教。1992年開始設琴舍,香港中文大學協理副校長馮通亦是其弟子之一。

唐藝軒

學費:$1,200,共4堂,每堂1小時,每班約3、4人

電話:2380 7760

張慶崇

師承唐健垣,也曾跟隨國家級非物質文化遺產代表傳承人李祥霆及吳釗,以及梅日強和饒寧新等名師習琴。1991年香港演藝學院中樂系畢業。

香港大學專業進修學院

學費:$1,200,共4堂,每堂2小時

電話:2975 5696

王穎苑

王穎苑為年輕古琴名師,2008年獲香港中文大學哲學博士,對古琴及中國傳統藝術有深入研究,喜愛詩詞、書畫、昆曲及日本舞蹈等。2000年拜唐健垣習琴,2009年推出古琴獨奏唱片。

法住文化書院

學費:$1,400,共8堂,每堂1.5小時,每班最多10人

電話:2760 9898

謝俊仁

2005年退休前,謝俊仁是聯合醫院行政總監兼九龍東醫院聯網總監,退休後在香港中文大學音樂系進修,獲民族音樂學博士學位,現為香港中文大學音樂系兼任助理教授。他20歲已學習中樂,先後跟隨關聖佑、劉楚華及蔡德允等名家學古琴,並創作古琴作品,設立網站分享作品。

網址: http://www.tsechunyan.com