彷彿電影節最鼎盛的年代,餓了好久,突然大堆好電影從天而降,馬上走堂日夜待在放映廳,剛過去的一星期,就是這樣讓我激動。一向被揶揄「有農業咩?」的香港,竟然舉辦了兩地三岸大型的農業交流會,台灣響噹噹的代表人物都來了:揭開大學生種田潮的賴青松、創辦台灣旗美社區大學旳張正揚,還有主婦聯盟、農陣……內地各地亦冒出不同崗位的有心人,數十個團體過百參與者,六日五夜住在一起,火花四濺。

香港農業,歷史上是有角色的。

七十年代內地「以糧為綱」拚命種米糧,蔬菜都不種了,反而香港因為難民湧入,有人手,稻田漸漸變成菜田,保留華南地區不少菜種,九十年代內地開放,又由內地經營菜場的本地農夫,把菜種傳回去。

也是七十年代,周兆祥博士已經在雜誌寫專欄,推動有機耕種,比台灣走前好多,近年大熱的永續設計(permaculture)課程,香港在九十年代初已有澳洲專家在香港大學開課,是倡議的先行者。

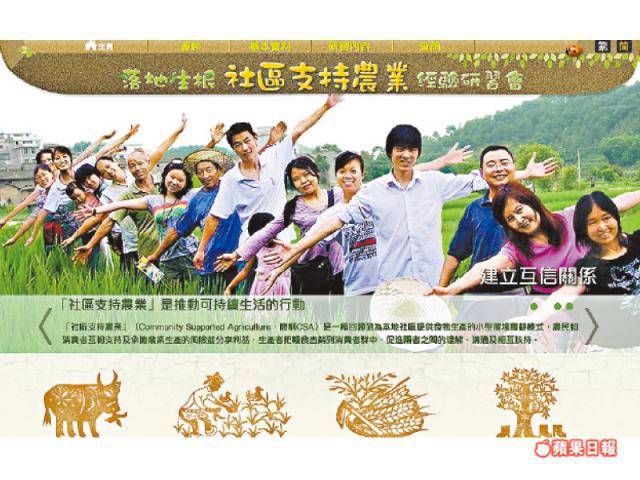

這次兩岸三地交流會的主辦單位「社區伙伴」,資金來自嘉道理基金會,十年前開始入內地不同地區支援農民,同時又不斷去台灣取經,眼見內地有機農業發展到了一個階段,正要突破,就辦了這大型的交流會,分享彼此經驗。

不用看單位名單,光是聽,也分得出來自何方:台灣滿滿都是故事,灣寶的西瓜,是多麼不容易地種出來;微風市集由小農成立,除了賣農產品,還一心想教城裏人種菜,人們和土地的感情濃得化不開,隨便一頁都是動人。

香港人,好多數字!天星農墟開了多久、來了多少人、賣了多少菜,甚至五年來每位農夫的收入變化,都有圖表!朱凱迪介紹菜園村和馬寶寶農場,自然又引述好些土地面積農業收入等等。農地不是根,是用頭腦努力理解的。

內地代表,幾乎是一股腦地傾訴:如何游說農民、合作社如何辦起來、有機農產市集如何經營、城市社區如何支援農戶,都是困難,可都是機會。想不到毒奶事件,會被視作「黑房子裏的一線光」,寧願幾千塊買化妝品但對農產品一分一毛地計較旳人們,終於認真重視食物安全,渴求可靠的農產市場。推動有機耕種12年的中山大學教授張和清非常樂觀:「在內地,越是不可能發生的,越有機會發生,因為灰色地帶太多了!」

香港農業如何走下去?鏡子之一,是台灣的旗美社區大學。台灣好多社區大學,由政府和地區議會撥出資金支持,旗美是唯一「農業型」的。大學口號:「農村是一所學校」,城裏人固然可以來學農務、醃漬等傳統文化,農夫也需要上法律課程,拿了一輩子鋤頭的老人,快樂地執起毛筆學書法。大學在推動社區教育的過程中,聚集了村民、城裏人、學者等,春秋課程、工作坊、公共論壇等都是更開放的平台討論農村問題,提出新想法,展開行動。尤其在2009年莫拉克風災後,社區大學對社區重建發揮很大作用。

香港的鄉村也好多需要,上年紀的原居民會否想學電腦?婦女上地理課?新搬進來的城裏人,可以一起學做茶粿?讓鄉村學習,向鄉村學習,為香港的鄉村注入活力,那鄉村土地才會讓人珍惜吧。

賴青松第一次來香港,大家走着去菜園新村,他一眼便看見附近的車路是彎的:「台灣鄉村的路,早已經拉直了,可是傳統的鄉間小路,都是順着地理彎彎曲曲的,從香港村落的路仍是彎的,可見是直接由農業跳到工業或商業,沒有經過農業產業化的過程。」

香港急劇的經濟發展,令鄉村幾乎瞬間衰落,原有的務農文化快速地消失,在發展新界的當下,更是時候學習。

交流會中也知道廣東綠耕城鄉互助社成功找回12種古老的稻米種子,荔枝窩、大嶼山等都有農夫想過種米,可以試種這些華南地區的傳統品種呢!

香港人還有兩個珍貴的交流機會:賴青松今天十二點會在中環農墟分享,下星期六日下午在文化中心,光華新聞中心主辦的「微光生活綠市集」,好多花蓮農夫會來擺市集,其中農場「光合作用」的米是非常好吃的,吳水雲大哥也是種植高手,大家可以找他聊天啊。

作者:陳曉蕾