兩年前在北京嘉德拍賣會上,由已故「壺藝泰斗」顧景舟先生製造的紫砂茶壺「相明石瓢壺」以1232萬天價成交。用紫砂造的壺,泡起茶來茶味份外濃郁,只要像中原財務有限公司董事總經理梁理中一樣,耐心以美茶「養壺」,家中幾百隻紫砂茶壺越老越香,就算只是白開水,一倒進去已經沾一身茶香。見他一對着茶壺就顯得溫文儒雅,香茶倒進倒出把紫砂壺養得又香又亮,連自己也在陶冶性靈。記者:黃子配 攝影:梁鑑章

聽着梁理中說話的語速,幾乎可以肯定他是性急的人,只有品茗可以令他慢下來。踏進梁理中的客廳,已見一列大飾櫃放滿了大小不同的茶具,他自94年開始收藏茶壺,現時已多達600個,單是紫砂壺也有百多個。紫砂茶壺透氣不透水,能吸收茶香保持茶葉原來的香味不變,養久了會形成一層茶垢,即使不放茶葉也會有茶香。紫砂大師顧景舟(1915-1996)、裴石民(1892—1976)、無錫巿茶文化會副會長徐秀棠製造的茶壺,早已是高不可攀的天價。

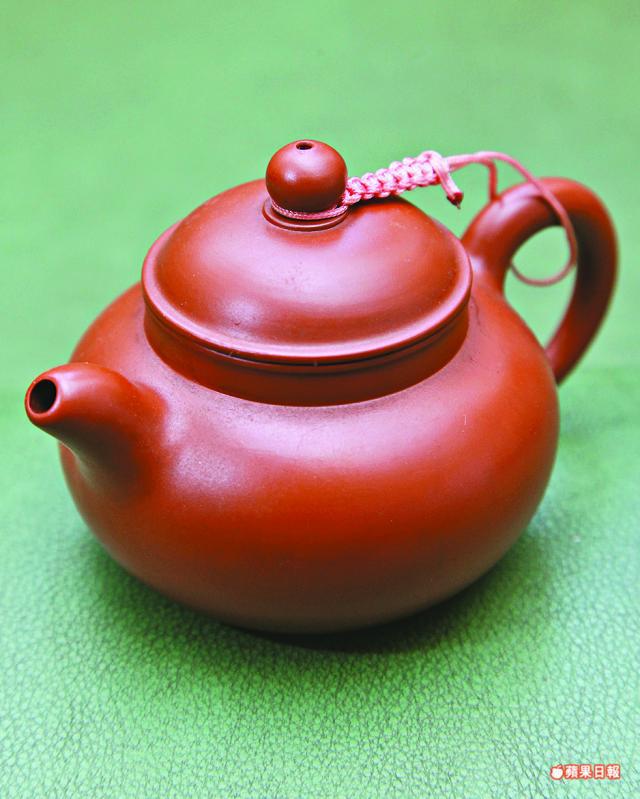

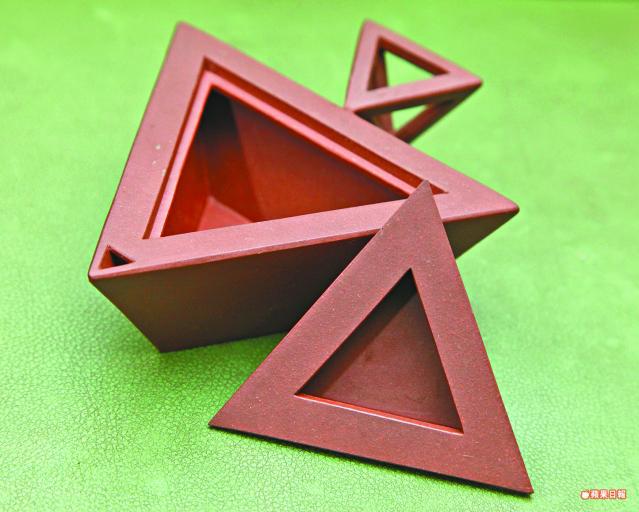

擁有宗教研究碩士學位的梁理中偏愛外形獨特的紫砂茶壺,扇形、三角形、木桶形、葡萄形……應有盡有,他認為外形獨特的紫砂壺最大的吸引力是他可透過壺身設計了解中國不同的傳統文化,從壺身的雕刻、工藝、花紋圖案,看到中華文化演變,以及儒釋道的教化啟示,他隨手拿起幾把紫砂壺說:「這把壺的雕刻可感受到中國的農家風味,那把壺龍頭出水的設計又可體會到中國的龍文化……」從形形色色的紫砂壺設計中,他悟出中國博大精深的文化意蘊。不理甚麼形狀的紫砂壺,壺嘴都特別小巧,就是要減低空氣對流令保溫效果更好,令茶香在壺內醞釀,減慢香味散失。

一壺不侍二茶 時間養出韻味

早年的收藏多數購於香港,後來結識到一群志同道合的茶友,開始一起到內地找茶具批發商,甚至到紫砂茶壺的盛產地──江蘇宜興,搜購各式各樣質料上乘的紫砂茶壺。

怎樣使用紫砂茶壺也是門學問,新買的紫砂壺必須經過「開壺」才能開始使用,這有助日後泡茶帶出茶香。所謂「開壺」,就是把新茶壺放進盛滿凍水的煲內,以大火烚約一小時,真正的紫砂壺能承受高溫,不易爆裂,如果在這個烚水的過程中有雜質釋放出來,甚至有「甩蓋」,「甩柄」的情況出現,則意味着茶壺質量不好。烚過的紫砂茶壺經風乾後,要選定一種茶葉將之盛滿半個茶壺然後冲水,再在另一個可容得下全個茶壺的器皿中盛載同一款茶,整個紫砂茶壺放進去用茶浸一晚,茶壺就能盡吸茶味精華,經歷這個「開壺」過程的紫砂壺,以後就只能冲泡同一種茶,「一壺不侍二茶」。

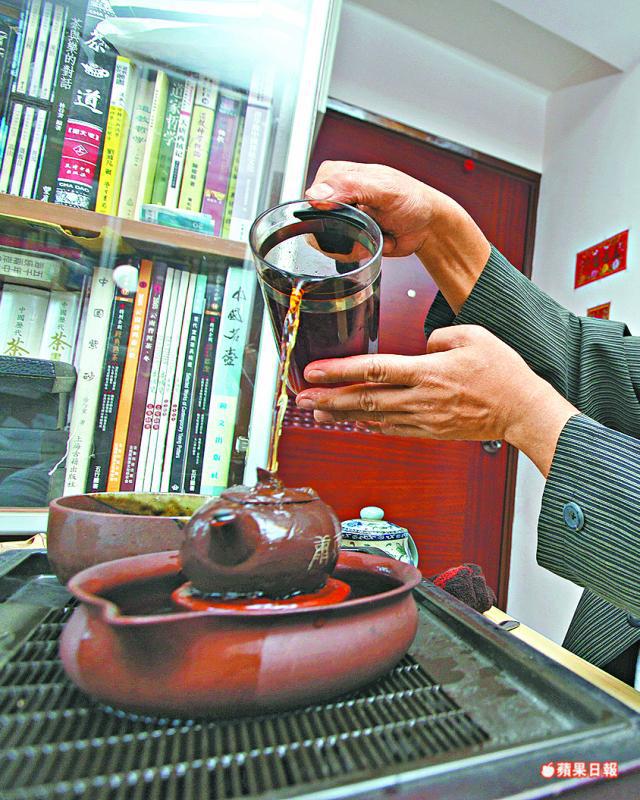

梁理中拿了兩個他最常用的紫砂壺給我嗅一嗅,果然茶香撲鼻,他閒時會拿幾把常用的茶壺出來「養」,他最愛喝普洱,每天會用普洱茶反覆淋遍那個普洱專用茶壺,把茶味逼出,每日如是重複幾遍,茶壺的茶香就會更加濃郁。他又會用茶沾濕毛巾,每日拭抹茶壺,久而久之,茶壺就會變得富有光澤。在這樣細緻的呵護下紫砂越用越有茶味,泡出的茶也越有茶香。

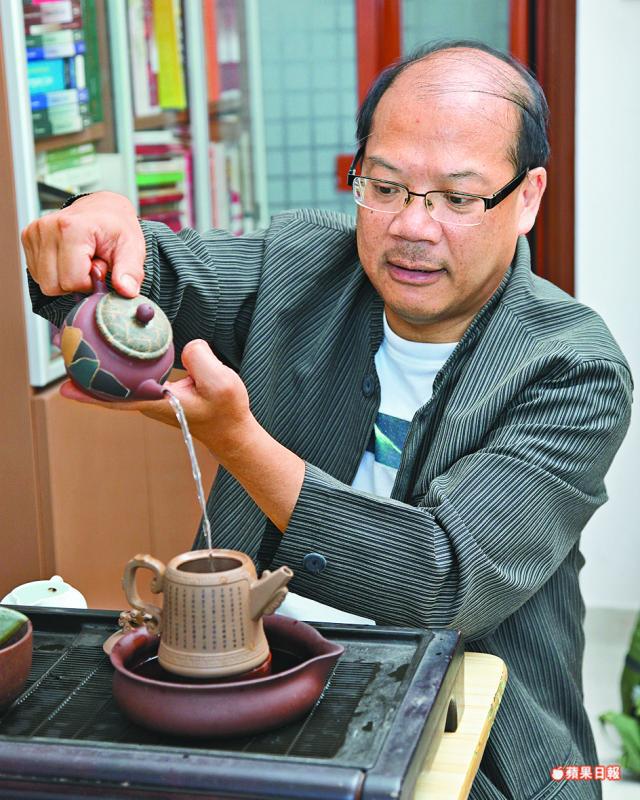

我坐在一旁看梁理中專注地示範開壺、養壺,不停又斟又倒,一共用了幾壺滾水和一大碗茶葉才完成所有步驟,倒掉一大壺才喝到一小杯;他喝的茶葉不是便宜貨,動輒數百,甚至數千元一斤,他說:「其實飲茶是很敗家的興趣,喜歡就不會計較了。」養壺要耐性,飲茶要安心,同事公事心煩他就請人家坐下喝茶,臨走我也呷了一口他為我冲的普洱茶,是觀賞他一輪溫柔儒雅的泡茶功架,還是陳年普洱的茶香,令我一顆煩躁的心都平靜下來。

驗壺貼士

梁理中回想起最初儲紫砂壺時都交過不少學費,試過買了只用膠水黏着壺柄的次貨,也試過買了用雜質泥造的偽品,累積了多次「撞板」經驗,他如今已變成專家,輕易可判斷紫砂壺的真偽,還得出一套買壺時驗證茶壺優劣的小貼士。