張桂越極張狂:「我從來不吵架,我罵人罷了!」

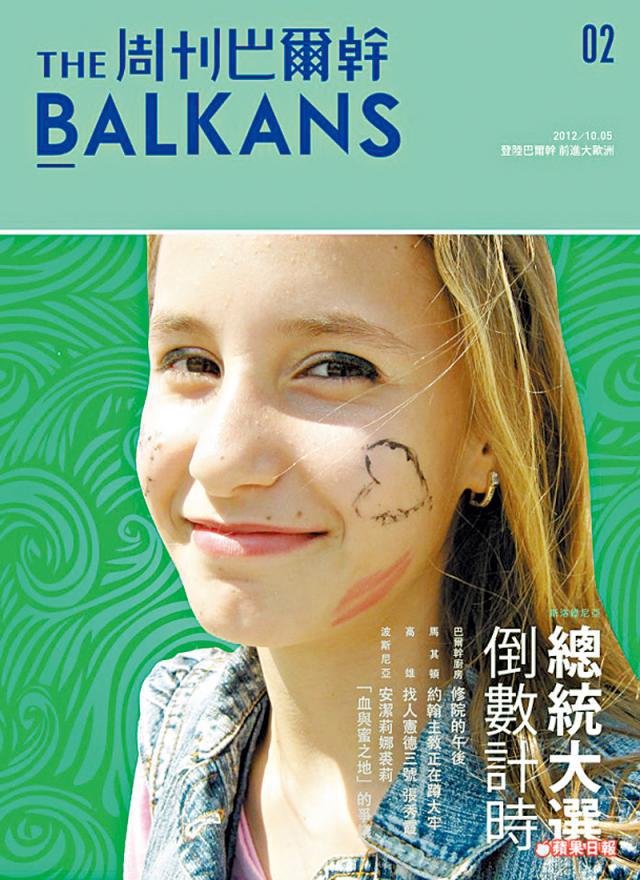

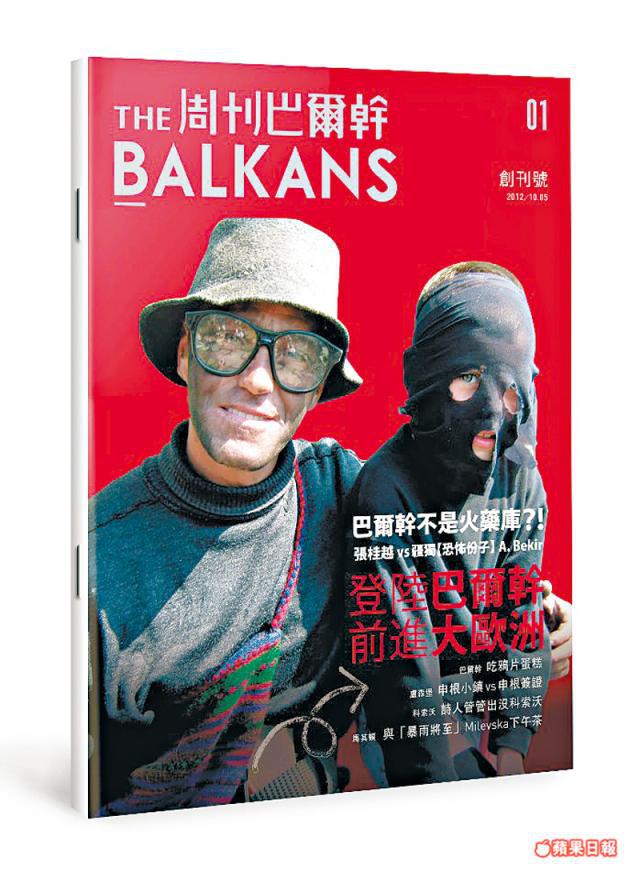

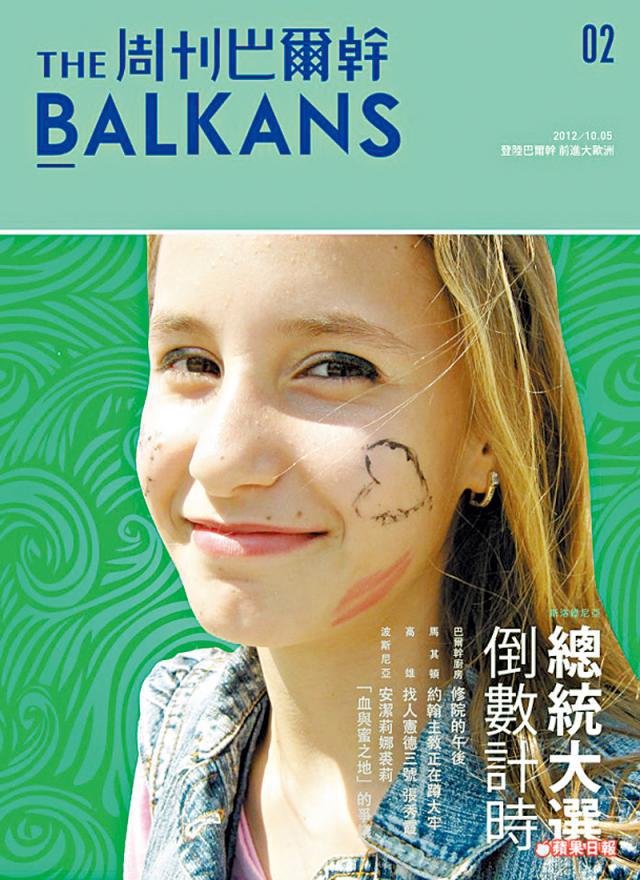

她是台灣的神話記者,採訪超過30年,訪問遍及41個國家,並且在南歐馬其頓居住11年。一個人開出版社、一個人辦通訊社,然後現在一個人做雜誌,剛剛的星期一,張桂越一個人拉着重甸甸的行李箱從台北來到香港,裏面有230本新鮮出爐的《周刊巴爾幹》。 作者:陳曉蕾

巴爾幹?是甚麼國家都不清楚,可是這本雜誌,看了會飛。

我是在臉書,意外地發現台灣的朋友在傳張桂越剛出的雜誌《周刊巴爾幹》—一個記者可以出一本雜誌,太厲害了吧。留言問香港能否買到,卻發現張桂越已經飛到香港,為了把雜誌運過來。

這問題,一定被問了無數次:為甚麼要辦雜誌?

「因為我可以啊。」張桂越老實不客氣地答。

可是,這真真是「周刊」,第一期雜誌內容過半由張桂越撰寫,唯一同事就是美術編輯,由決定內容到跑印刷發行,全部一腳踢,這樣每個星期出一本?我越說,她卻越得意:「我以前在電視台一天要做四條片段,每周出一本雜誌,有甚麼了不起!」

在她眼中,書本是「植物人」,出版了就是過去,但雜誌是活的,不斷可以有新東西。「網絡雜誌呢?成本和工序不都會少一點?」我一問,就給她逮住:「我最恨人家這樣問,這是一個感覺!」她拿着創刊號的雜誌又掀又摸,好像油墨都是香的:「網絡是甚麼,不過就是便宜!錢是甚麼東西?!」

口氣好大,而口袋竟然是空的,雜誌經費都是網上募捐,印刷廠是仗着交情,賒數三個月。

疑惑地打開《周刊巴爾幹》,更摸不着頭腦:千萬不要期望這是沈旭暉理論分析的《國際關係研究月刊》,也不是張翠容努力「揭開衝突霧」式的採訪報道,圖文並茂近百頁,大多是巴爾幹的生活瑣事。

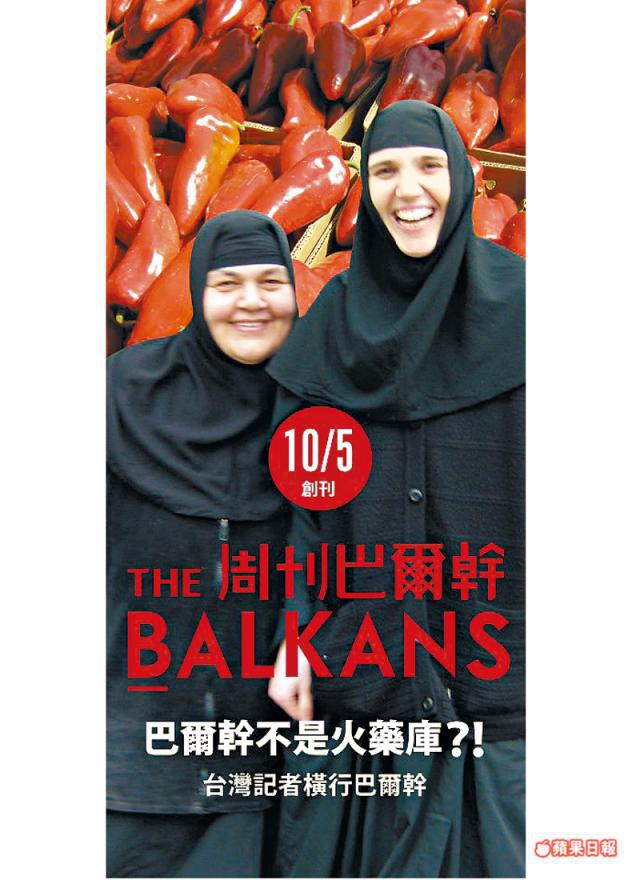

巴爾幹……忘了說:這是從黑海到亞德里亞海之間的十多個國家,包括希臘、土耳其、羅馬尼亞、波斯尼亞、塞爾維亞、阿爾巴尼亞、科索沃、馬其頓……這些名字頂多在新聞報道裏聽過,如果說要明白當地政治經濟,如何影響歐洲政局或全球金融,還可以理解,但雜誌寫的是當地人在吃甚麼、玩甚麼,甚至私生子等八卦傳聞!

翻着翻着,卻慢慢讀出滋味。原來荷蘭除了公屋和自由買賣的私人單位,還有「社會租金住宅」,政府規定了租金上限,一位台灣建築師被中介公司騙了付着市場租金,竟然有政府調查員上門,結果不但租金大減近半,還退回一筆賠償,建築師高興得如天掉下一筆錢!如果香港租客也有這樣的保障就好了。新疆維吾爾族人被當恐怖分子,冤枉地被關在古巴關達那摩灣監獄四年多,出來後只能在阿爾巴尼亞待着,還在新疆的孩子都不認他了。這件事,港台報紙可能連刊登的機會也無,雜誌裏可是洋洋灑灑地連載。

《周刊巴爾幹》報道的「小事情」充滿人性,地方不再重要,好看的是人,是生活,超越了地域,思緒飛到好遠。

「台灣快不能呼吸了啦,世界很小很小,國際新聞報道的,都是很醜的東西、都是西方記者的角度。」張桂越坦言,巴爾幹在世界的舞台並不是最重要,只是她剛好在那裏,就辦一本這樣的雜誌。

「台灣的世界觀,是沙漠!」一般人說這句話,意思是活不了,可是張桂越說:「所以這雜誌,會發芽!」她很堅持:雜誌是一棵「樹」,要灌的是「水」,不是錢。

只要把雜誌辦好,讀者就愛看,把平台搭建好了,作者就會來稿。

「樹」就會長大。

張桂越在1949年出生,跟中華人民共和國同齡,父親本來是軍人,後來當牧師。她在桂林出生,到過香港調景嶺,又在台灣長大,在美國念完語言傳播系,回到台灣做繙譯,成立耕者出版社。1984年成為華視新聞雜誌記者,自覺在報館沒進步,跑到英國去,1993年擔任傳訊電視駐歐洲分社主任,1997年創立「台通社」。

一個人,東奔西跑追新聞,狠狠地痛快地,自由活着。「人要餓死也不容易呢!」她拋下一句話,又飛回台灣看雜誌版面。