【本報訊】兩電以天然氣價格上升為由加價,但城市大學能源及環境學院卻找到廉價天然氣供應。研究團隊透過特定細菌組合分解廚餘,釋放出的高純度甲烷為天然氣主要成份用作發電。全港每年有130萬噸廚餘,估計可提供11億度電,滿足全港1至2%電力需求。研發的學者盼與政府合作,將廚餘製成廉價生物能源。

記者:潘柏林

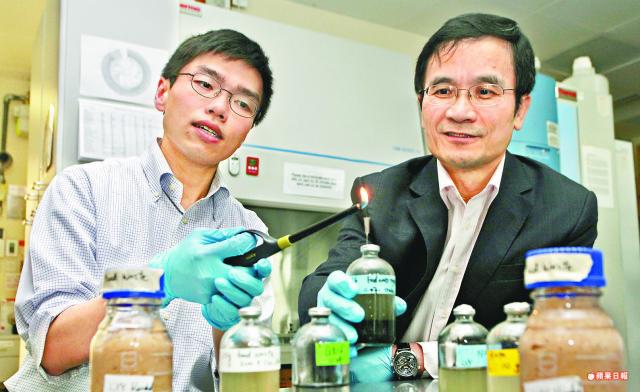

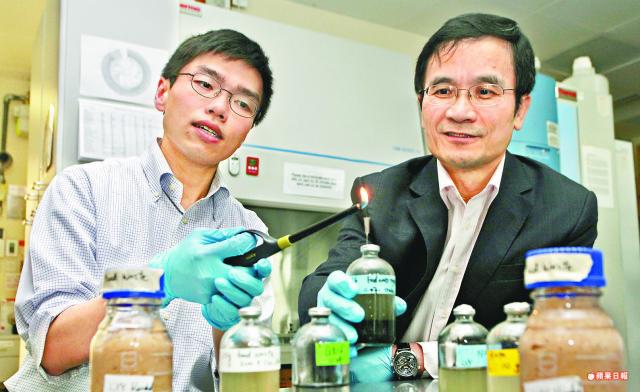

城大能源及環境學院助理教授李鈞瀚去年起展開研究,運用基因排序技術找到不同細菌特性,觀察不同細菌組合分解廚餘的能力,最終找出由數百種細菌構成的組合。研究團隊將細菌加入在城大餐廳收集廚餘,細菌在兩星期內分解一半廚餘,釋放出氣體七成是甲烷,三成是二氧化碳。

分解方式更快更高濃度

相比目前在堆填區收集自然散發沼氣發電,新分解方式更快和濃度更高。李博士表示,七成甲烷濃度已接近細菌分解極限,燃燒產生的能量足以推動渦輪機發電。

中電多次聲稱新合約的天然氣價格較舊合約貴三倍,成為加價的主要理由。李博士認為,廚餘是源源不絕的可再生能源,作為發電原料較購買天然氣更便宜。李博士表示:「廚餘和細菌本身唔使錢,只係需要建造一個廠房同維持運作。」李博士指,廠房只需將廚餘攪碎後裝入大容器,再加入細菌分解,相信運作成本廉宜。

盼與政府合製廉價燃料

政府在小蠔灣建立廚餘處理廠預計2015年落成,每日處理量200公噸,佔本港每日產生3,600公噸廚餘的5.5%。李博士希望日後可與政府合作,將廚餘變成廉價發電燃料。

廚餘用作發電後減廢效果更佳,廚餘經細菌分解後體積減少近半。餘下的廚餘仍含有氮、磷等養料,製成肥料後體積會再減四分之三。換言之廚餘經細菌分解和製成肥料後,埋入堆填區體積僅原來的八分之一。目前香港每年生產廚餘130萬噸,佔都市固體廢物三分一,但大部份廚餘埋入堆填區,未有用作發電或肥料。