井蓋不過是塊標示地底藏着錯綜複雜管道的金屬,日本人心靈手巧,將之雕刻成傳說中的牛久河童、竹筒女娃、誤殺自己的

浣熊,宛如一枚枚散落地上的大郵票。沿路走,你會發現一市一鎮都在步與步之間跟你說故事。 記者:周燕 攝影:劉永發 日本井蓋圖片由受訪者提供

低頭尋寶步履間

在日本走路,只要你不忘低頭,就會發現一步一生花。

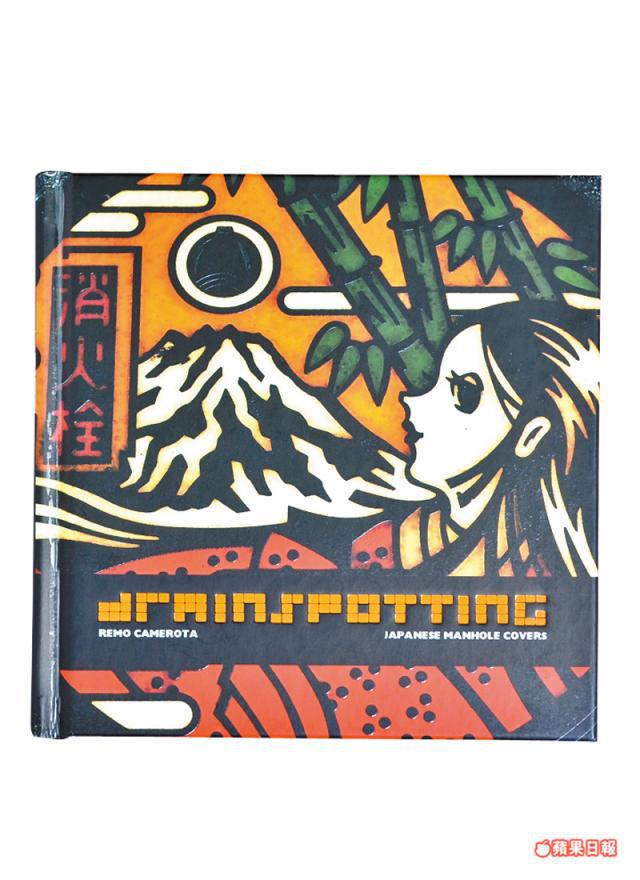

「沿路找井蓋,就像尋寶。」英國攝影師Remo Camerota數年前到日本尋找塗鴉,本來想找屬於牆壁的藝術,豈料卻被足下井蓋吸引,寫好《Graffiti Japan》後就策劃來一次尋寶遊戲,把日本井蓋記錄下來。「日本人對待所有事情都認真,哪怕只是路邊一塊鐵,他們都會想盡辦法把一事一物最好一面展現出來。」2010年,他拿着相機和地圖,穿梭日本大街小巷、拜會政府機構、到博物館找資料,還訪問鑄造廠,弄清井蓋如何做出來。他形容井蓋集城市藝術、工業設計及流行藝術於一身,在市鎮走一圈,只要細心觀賞沿路井蓋,就會發現它們在建構這地方的過去和現在,流露強烈的文化地域氣息。

茨城牛久的井蓋一定出現河童,因為牛久的湖據說是河童故鄉,河童更是牛久吉祥物。另一蓋子上的和服少女,其實在講九世紀末《竹取物語》一個日本老故事,話說取竹翁在竹筒裏發現女娃,女娃長大後,美得連天皇都拜倒石榴裙下,最後她在中秋月圓夜回去月宮。千葉縣木更津市的井蓋跳出幾隻浣熊,也是個故事,話說有群浣熊想嚇僧人,僧人卻心靜如水,浣熊惟有打自己肚子,終於引來僧人注意,但浣熊卻打死了自己,浣熊也成了木更津市吉祥物。香川縣高松市井蓋上的武士拉弓射箭圖,在描述日本古典小說《平家物語》一個鎌倉時代的故事。一個個老故事紛陳步履間,難怪Remo說井蓋是一幅幅日本風情畫。

地方色彩的競賽

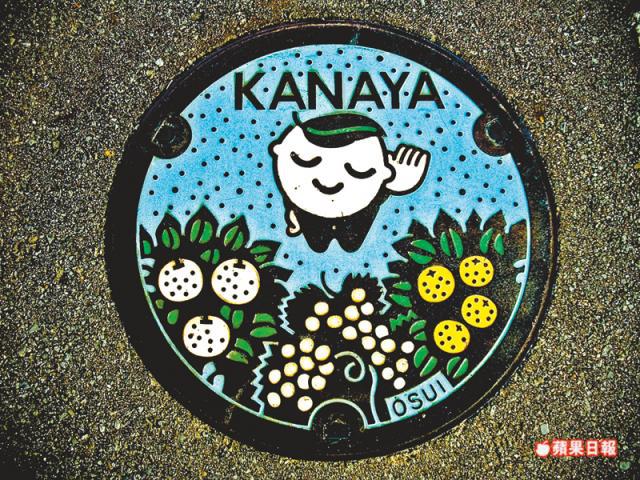

「每個地方都像競賽井蓋。」Remo說,除傳統故事外,井蓋圖案也有富現代感的,取材主要是各地方的獨有風物。「對於我這個日本人來說,井蓋也是個新發現。」江村壽子是Remo太太,也參與這次尋寶之旅,她說不難在井蓋中發現櫻花、紅葉、菊花、梅子樹、蘋果這些日本常見植物,「因為長野的蘋果很有名。」有風物,也有人情,Remo:「我首次留意到井蓋是在長島,當時我看到一個畫有棒球小子的井蓋,覺得很有趣。」這棒球小子,正是棒球隊Carp代表。在靜岡縣清水市,當然少不了足球勁旅清水心跳的井蓋,還有張燈結彩的廟祭、茨城縣舞獅、湘南七夕、松本手鞠(一種傳統手工毛線球)都被刻在井蓋上。

作為卡通動漫強國,日本人又怎會不把井蓋動漫畫化,所以井蓋也出現可愛卡通人物。難道天下只有一家?「其實早在四十年代的美國三藩市,已經有地下水管蓋藝術,俄羅斯、西雅圖也有,但多數缺乏色彩,圖案簡單,不及日本的多采多姿。」

煤氣蓋宣揚環保

早在十九世紀末,日本已經出現現代化的污水管和下水道,西方工程師教懂日本人用污水蓋。

八十年代,日本政府有意在一些地方更換污水系統,誰知引來民眾反感,於是有人想出妙計,就是為每個地方設計獨一無二的污水蓋,替髒兮兮的地下管加上漂亮的蓋子。Remo訪問長島鑄造廠,發現他們尚用傳統方式大量生產,「先雕刻木塊做模具,才注入熔化了的鐵做圖案。他們用樹脂作顏料,那是種很厚身又耐用的顏料,即使二三十年也不會褪色。」長島鑄造廠每天生產約400個井蓋,每個井蓋生產成本約三萬美金,一點也不便宜!日本現約有30間鑄造廠出產井蓋。

Remo也設計了一款煤氣蓋,圖案是個藍色機械人T-Bot,心臟安裝煤氣燈,用煤來推動,「主題有關碳足印,希望傳遞環保訊息。」他是機械迷,所以用機械人做主角,「機械人常讓我想起香港,因為我小時候玩的玩具,都印有Made in Hong Kong字樣。」Remo以外,小克、麥家碧等11位本地創作人都設計了煤氣蓋,並在將軍澳新都城的「藝術氣蓋展覽」展出,之後為數150個各有特色的煤氣蓋,更會陸續散落香港各街道。大家逛街時也不妨學Remo般,嘗試低頭尋寶。

Remo至愛!

藝術氣蓋展覽

日期:即日至10月14日

時間:10:00am-8:00pm

地點:將軍澳新都城二期L1天幕廣場