《諾貝爾獎》幹細胞(stem cell)研究近年發展火熱,心臟壞了,腎衰竭了,神經元病變引致腦退化,他日都可望用萬能的幹細胞療法醫治。本年度諾貝爾醫學獎,就頒發給在幹細胞研究立下里程碑的雙雄:在半世紀前證明成熟細胞可還原萬能狀態的英國科學家格登(John Gurdon),和在40多年後研發出將皮膚細胞變成萬能幹細胞技術的日本科學家山中伸彌。

幹細胞,可說是人類和其他動物生命的核心。打從生命從受精卵孕育成胚胎後,胚胎幹細胞會分化發展成神經、內臟和肌肉等不同細胞。一直以來,科學界認定細胞只會分化老去,不能還原幹細胞那樣的萬能功能,格登和山中伸彌卻證明了這個過程可以逆轉。諾貝爾獎評審團昨日(周一)宣佈兩人獲獎時就說:「他們的發現令我們對細胞和生物發育的了解帶來革命性改變。」

證明細胞可還原

現年79歲的格登,早於1962年率先改變科學界的成見。那一年,他還是29歲的小伙子,認為細胞的基因組,包含了指導細胞分化成不同種類的訊息,既有藍圖,就可用人工方法令細胞還原,從頭再來。為證實他的猜想,他移除一隻青蛙卵細胞核,再以蝌蚪腸細胞的細胞核取代,結果那合成卵子仍能發育成蝌蚪以至青蛙,成了腸細胞主人的複製品。

格登這種細胞核移植技術,不但證明細胞可還原,更給複製技術奠定基礎。經細胞核轉移,科學界1997年震撼世界複製出多莉羊。當世人驚呼複製人早晚要出現時,科學界更看中複製技術的醫學潛力,10多年來一直致力要將人類細胞複製成胚胎,取出幹細胞,再用幹細胞培植其他細胞、組織以至器官,植回人體內,以醫治癌症、柏金遜病、腦退化症等疾病及移植器官。但為取得幹細胞而犧牲胚胎,很多人認為是殺害生命,引起極大道德爭議。

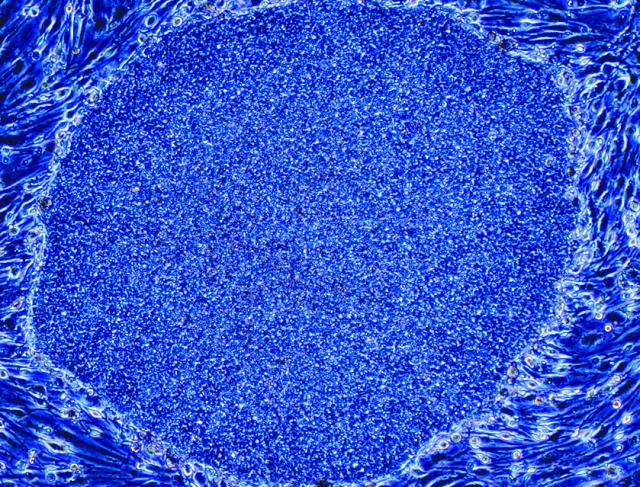

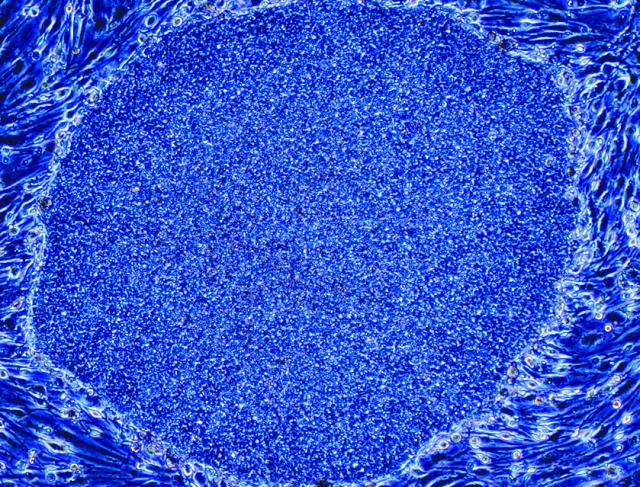

山中伸彌的研究,正好避開這道德爭議。他仔細研究老鼠的胚胎幹細胞,找出令幹細胞維持在未成熟分化狀態的基因,再引入成熟細胞內,最後發現只要引入四條基因,即可將成熟細胞變成像胚胎幹細胞那樣的萬能細胞,他稱之為「誘發性多功能幹細胞」(iPS細胞)。他將老鼠皮膚細胞變成iPS細胞,再培育成纖維組織母細胞、神經細胞和腸臟細胞等不同細胞,2006年發表成果時震撼科學界,後來亦證實人類細胞亦可轉化成iPS細胞。

港小便製iPS細胞

香港大學心臟內科講座教授謝鴻發表示,本港醫學界和科學界也有引用山中伸彌的技術,在動物實驗將iPS細胞培育成心臟、血管、肺、眼、腦和肝的細胞、組織以至整個器官,試驗作器官修補,但他指現時iPS細胞穩定性有問題,易變異成惡性細胞,用於人體臨床治療仍有一段路。

他指出,iPS細胞現已落實的應用方向有兩個:第一是研究病源,如從心臟病人身上提取皮膚細胞製成iPS細胞,再培育心臟細胞,以研究為何會產生病變;第二是用iPS細胞培育的組織和器官試藥,試了才用於病人身上。他指本港已發展到可用小便的細胞製造iPS細胞,不用切出皮膚。

法新社/美聯社/路透社/諾貝爾獎網站/《蘋果》記者

格登和山中伸彌研究解構

【格登細胞核轉移研究圖解】

‧除去青蛙卵細胞核(1),再以抽取自蝌蚪的細胞核取代(2),經改造的卵子成長成正常的蝌蚪(3)。科學界之後利用這技術進行更多細胞核轉移實驗,複製出多種哺乳類動物。

【山中伸彌誘發性多功能幹細胞研究圖解】

‧山中伸彌致力研究幹細胞功能,將四個特定基因(1),放進抽取自老鼠皮膚的細胞中(2),這些細胞再被重組成多功能幹細胞(3),可再轉化成老鼠體內任何種類的細胞。山中將這些細胞命名為誘發性多功能幹細胞(iPS cells)。

‧現時誘發性多功能幹細胞,已可應用到人類身上,可培育出神經、心臟和肝臟細胞等,有助科學家尋找新方法研究疾病機制。

幹細胞與 複製歷程

1962年

格登用細胞核移植技術,成功複製蝌蚪,除創複製動物先河,亦證明可將成熟細胞回復至胚胎幹細胞狀態

1988年

醫學界開始用臍帶血幹細胞,治療急性淋巴細胞性白血病等兒科疾病

1997年

一年前在英國誕生的全球首隻複製哺乳動物多莉羊曝光,複製人類胚胎取幹細胞變得有可能,但亦引起道德爭議

1998年

美國兩學者分別培植出人類多功能幹細胞

2005年

全球首隻複製狗Snuppy在南韓誕生

2006年

山中伸彌將老鼠成熟細胞,改造成誘發性多功能幹細胞(iPS細胞)

2007年

山中伸彌和美國另一團隊,都成功將人類皮膚細胞改造成iPS細胞

2008年

美國哈佛大學採集10種不同遺傳病患者的皮膚細胞改造成iPS細胞,用於建立疾病模型和藥物篩選

2011年

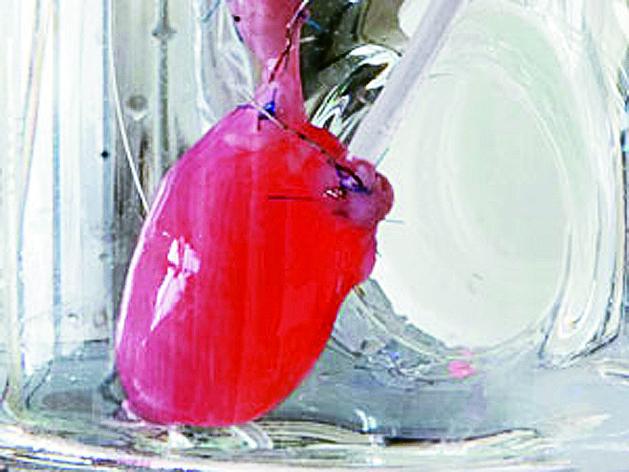

美國明尼蘇達大學完成全球首枚以幹細胞培育的人工心臟

2012年

日本用iPS細胞培育人類肝臟,另一團隊用iPS細胞培育老鼠卵子,並成功繁殖下一代

《蘋果》資料室

醫學獎過去三屆得主

2011年:霍夫曼(Jules Hoffmann,盧森堡)

比尤特勒(Bruce Beutler,美國)

斯坦曼(Ralph Steinman,加拿大)

貢獻:發現先天性免疫啟動機制

2010年:愛德華茲(Robert Edwards,英國)

貢獻:發明人工受孕技術

2009年:布萊克本(Elizabeth H. Blackburn,美國)

紹斯塔克(Jack Szostak,美國)

格雷德(Carol W. Greider,美國)

貢獻:發現端粒和端粒酶如何保護染色體,揭開人類衰老和癌病奧秘

其他獎項公佈日期

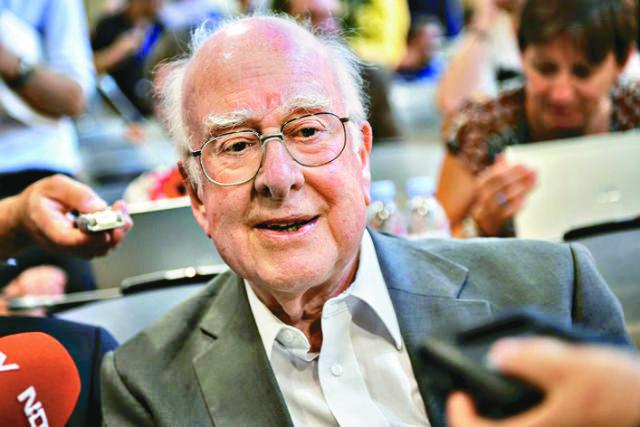

今天(10月9日)

物理學獎

熱門人選:提出「上帝粒子」概念的英國物理學家希格斯(Peter Higgs)

明天(10月10日)

化學獎

熱門人選:瑞典古人類基因學家帕保(Svante Paabo)

後天(10月11日)周四

文學獎

熱門人選:中國作家莫言、日本作家村上春樹等

周五(10月12日)

和平獎

熱門人選:致力協助埃及開羅貧民的高布蘭(Maggie Gobran)

下周一(10月15日)

經濟學獎

熱門人選:英國經濟學家羅斯(Stephan Ross)、席勒(Robert Shiller)等