周樹佳走的是條非常路,他做過編劇、記者、《今日睇真啲》創作主任。13年前他放下這些,轉身投入本土民俗研究,從此以清蘸、廟宇、墓穴、圍村等等為伴,並樂此不疲。撰文:黃晉昜攝影:譚盈傑

實地考察跟足全程

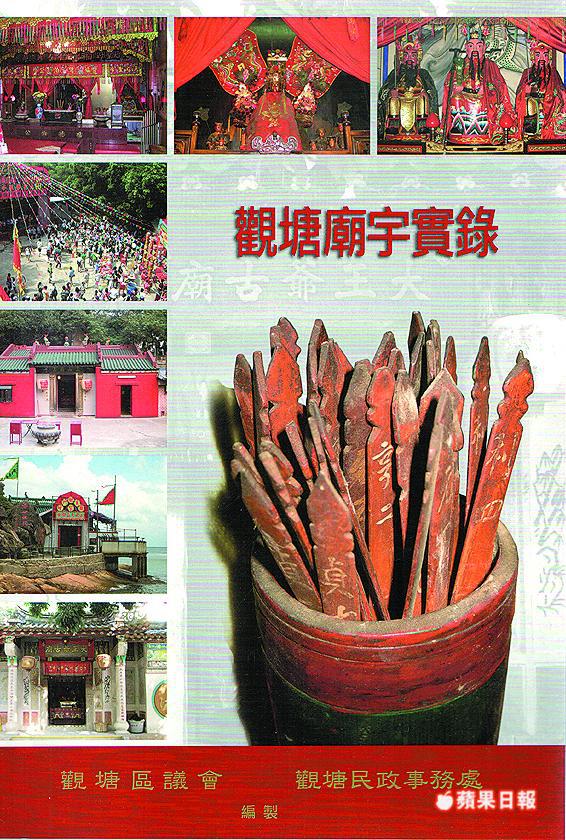

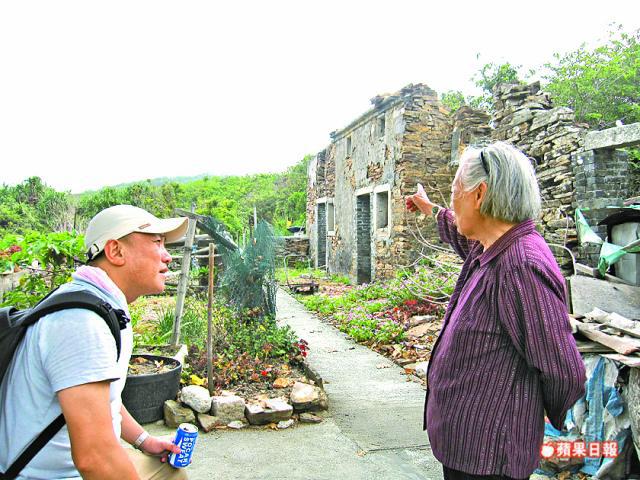

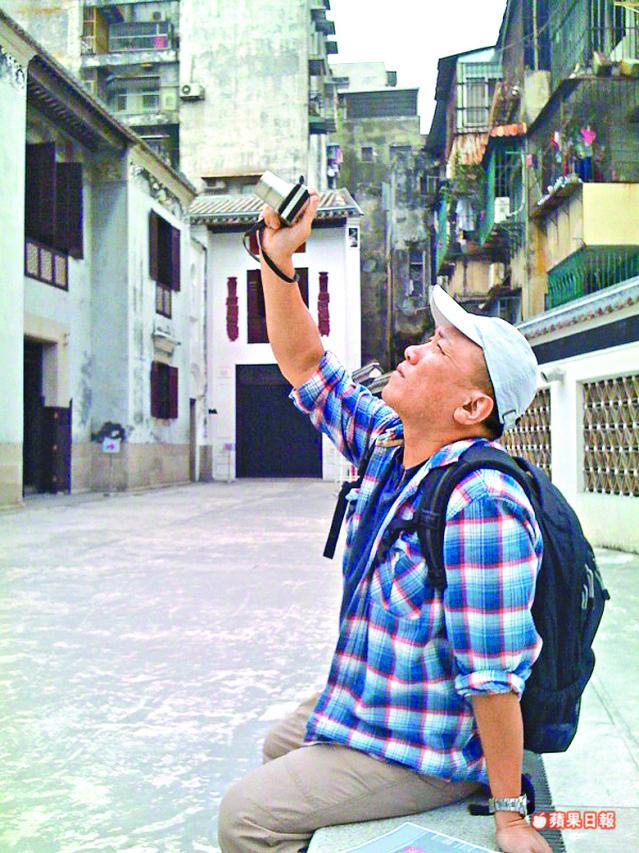

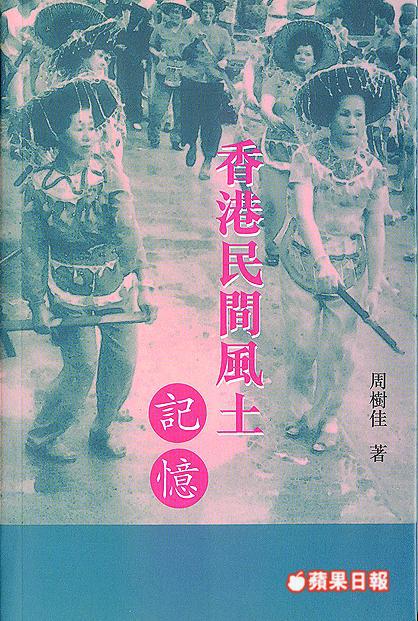

周樹佳的著作都與香港民俗有關,講廟宇、神祗、習俗、絕版書,甚至他在網上熱播的鬼故事也離不開本土主題。或許,港人已經歷過北望神州的浮躁喧囂,至今逐漸重新認識到香港本身的好,令他這份不顧一切的堅持更覺可貴,別以為鑽舊研古就一定七老八十,1999年他放棄電視台高職時才35歲,正值壯盛之年。說起周樹佳,十之八九會想起《恐怖在線》,他是該網台鬼古節目的嘉賓主持,對香港掌故如數家珍。他離開亞洲電視後,每天起床就揹起背包,打量自製的日程,哪裏有節慶、廟會、清蘸……他就到哪裏,不論港九新界,即使要上山下海入圍村,他都拿着相機和筆記,在古廟舊村中搜集民間風俗故事。「我唔係學院派,無理論要講,我做嘅係實地調查、田野考察,去現場同人傾偈、影相、攞資料,而且唔會去一次就算,最近我跟緊九龍城一個大長隴,大長隴係潮州人祭祖儀式,一去就三日,每朝七點半起身起程到現場,一直踩到夜晚,返屋企仲要入相入資料,日日瞓得嗰四個鐘,今年之後,出年、後年一樣會去跟進。」這些極其寶貴卻一直未受重視和保護的本地風俗,被他陸續整理成書,也成了他在工聯會教學的課程內容。早些時,有學校邀請他主講一些相關主題的講座,漸漸,走在他身邊的人多了,「以前邊有人會追住舞火龍影相㗎?家?自己班學生之外,出面都多咗其他志同道合,一齊影相。」

政府保育很皮毛

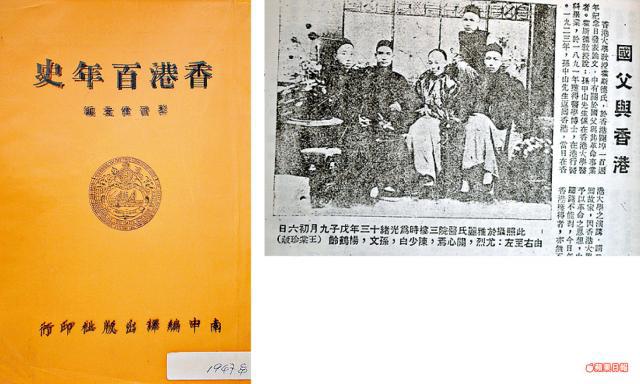

周樹佳在大學念中文系,按照慣常軌迹,畢業後一是執教鞭,一是入傳媒,他選擇後者,讀過無綫編劇訓練班,也曾任職記者,「1989年我入亞視做編劇,做Research writer,度過吓Gag show,嗰陣嘅香港電視台好自由,有好大發揮……」其時,北京民運如火如荼,他甚至可把有關敏感題材以笑中有淚的手法變成一個Gag,而真正讓他在行內贏得掌聲的是1994年的《今日睇真啲》,嘉利大廈火災、彌敦道槍擊案、八仙嶺大火、張子強案等等,他都是前線新聞工作者。「印象最深係嘉利大廈大火,嗰日我坐車返廣播道,喺尖沙嘴離遠見到天有條煙柱,立即收料,」周樹佳道:「後尾知道有火災,咁自己位置最近,梗係第一時間趕去現場啦。」結果,他比新聞部更早到達肇事現場,得以拍下不少珍貴片段,部份片段後來更被CNN借用,成為電視台一時佳話。「嗰幾年,我部電話從來都唔會熄,亦無話放乜長假,總之日做夜做。」2000年,亞視轉手,新老闆開始緊縮員工福利,他於是興起了我自求我道的念頭,「我哋咁搏殺,你話Cut就Cut,咁不如做啲自己想做嘅嘢啦,靠自己,賺多賺少都無怨無悔吖嘛。」愛古也愛書,周樹佳坦言受父親影響,「爸爸去到邊都拎住本武俠小說,又鍾意買字花,成日都會買份叫《快訊》嘅字花報,呢份報紙有好多關於民間嘅古靈精怪資料,睇睇吓就多啲留意。」後來入行電視台,他主理過不少節目的特別環節,其中一個環節講香港墓穴,更是他興趣所在,直接驅使他後來著書立說,寫成《香港名穴掌故鈎沉》。「咁多年來,香港政府嘅保育工作其實好表面好皮毛,真正需要嘅教育宣傳根本無做好,」周樹佳:「我舉個例,香港有十個太平清蘸,當中以長洲清蘸最出名,其實一般常規嘅清蘸根本無搶包山呢回事,但歷史博物館偏偏就將長洲清蘸作為範例,咁咪大家都錯晒囉。仲有,啲區議員同地方政務官,連自己管嗰區有乜歷史俗例都唔知,總之一收到投訴就禁止燒衣、唔俾乜唔俾物,喂,呢啲係香港傳統嚟㗎,你禁晒咪失傳囉。」

敬鬼神而遠之

網上電台大行其道,他也獲邀到《恐怖在線》講鬼古。對他來說,鬼古也是民間風俗一種,「我信有鬼神,不過我敬鬼神而遠之,我會去知道同了解,但唔會干犯佢哋。至於家網民好鍾意去嘅靈探團,我唔會參與,亦唔建議大家去,實在太危險,即係等於去北極近距離睇北極熊一樣,會出事!」他的鬼古,從來不會道聽塗說,即使自己不是親身目擊,也只會轉述第一手資料,「即係去到最盡都係我聽你講,你係第一身經歷,如果你都只係聽番嚟,我就唔會再講出去。我未見過鬼,但唔等於無,好似神打咁,我親身見證過唔少試刀場面,我唔係睇完就信,我係一路跟進,當然都有呃人嘅,如果睇到破綻,我唔會再追落去。」問他考究香港靈異故事有甚麼難忘事,他想一會才說:「幾年前,我收到料話銅鑼灣某酒店後巷放咗個神主牌,於是我同報料人、節目主持人去現場考察,發現氣氛的確有異,第一,現場有拜祭過嘅痕迹,一家西式管理嘅公司竟然容許員工拜祭,證明事有蹺蹊;第二,神主牌上面寫住『無主孤魂』四個字,從呢啲旁證去睇,嗰度應該有問題。」

放肆換來安逸

他研究風俗,從來不涉政治,不過新政府上場,卻有很多事讓他看不過眼,其中他最反感的是國民教育,「最初我無特別留意學民思潮,後來在電視睇到幾個細路講說話有紋有路,於是上網下載有關國民教育嘅資料,一睇,好明顯有問題啦,做乜要我聽《南泥灣》而唔聽香港民間小調?《南泥灣》擺明宣揚共產黨㗎!仲有,點解要我哋上井岡山而唔係上丹霞山?講出嚟好似好好聽,但魔鬼藏喺細節裏,就係呢一種。」正討論得鬧哄哄的香港東北問題也令他氣憤,「唔好聽人講,自己睇文件就知道政府講大話,係為香港解決房屋問題的話,點解交通線全部向北?普通市民都仲可以俾你呃到,我哋一睇就知道發生緊乜事。」這裏說的「我哋」,指的不是民俗學研究者,而是新聞工作者。

他是我浸會中文系學兄,我用一把世俗的尺去量度他的選擇──當日由電視台跑出來,由管理層轉成自由工作者,鑽研的又是冷門學問,可想像他走的路有多艱難,尤其對於我們這種習慣打份工、習慣安穩的人來說,這是難以想像的大膽與放肆。他亦承認,當日在電視台的同儕,早就一個個位列行業中的高層要位,不過他認為他今天得到的滿足感,是打一份工所不可能給予的。「物質對我嚟講唔重要,我對食、對衣着都無乜要求,手機用緊舊型號,我唔需要乜Phone物Phone,係最近老婆送咗部iPad畀我,對我教學方面真係方便咗,其他嘛?最大開支係買書同做實地考察嘅車馬費,早餐我限定自己最多廿四蚊、午餐三十蚊,晚餐盡量返屋企食,你話我唔開心咩?但我可以做自己鍾意做嘅嘢……」想想自己曾經文藝過的當年,再數數還剩下幾多年期的長命樓債,誰更安逸?我心知肚明。