香港的「東方荷李活」美譽,已隨着03年中港達成更緊密經貿關係安排協議(CEPA)而逐漸褪色,片商為顧及內地13億觀眾的龐大市場,甘願被內地電檢無情閹割,本土獨有的片種如黑幫、鬼怪、賭片同鹹片幾乎全部消失。不過,一齣彭浩翔粗口橫飛的《低俗喜劇》,不買內地電檢的賬,在港照收3,000萬票房;而充滿性愛場面的《一路向西》,也頗有昔日三級片風格;同時,王晶已扑槌翻拍《古惑仔》,將陳浩南的故事延續。港產片能否因此振興還言之過早,但現在可以做的,是緬懷昔日港片的光輝。

撰文:蘇芬妮

英雄片

港產片最輝煌的八、九十年代,就是盛產英雄片,主角縱使是黑道中人,但都是有血有肉的真漢子。如吳宇森執導的《英雄本色》(1986),宋子豪(狄龍)是黑幫老大,與Mark哥(周潤發)肝膽相照,兩人雖是爛撻撻的老粗,字都唔識個,但他們展現的俠義精神,比飽讀詩書的偽君子更有人性。九十年代則有以牛佬漫畫為藍本的《古惑仔》系列,鄭伊健飾演的陳浩南重情重義,銅鑼灣話晒事,是MK妹的一代男神。千禧過後,有杜琪峯執導、帶有強烈政治色彩的《黑社會》(2005)和續集《黑社會2以和為貴》(2006),表面講述社團間的權力鬥爭,暗喻香港的政治局勢。片中一幕講公安要古天樂取消黑社會選舉,並要他將龍頭之位承襲,以方便控制,被內地新聞局要求修剪,杜琪峯堅持原創,結果遭內地禁映。

一些有違道德標準的電影,內地電檢都不能容忍。就如《無間道》(2002)要修改劇本,劉德華飾演的奸角劉建明,最終被警察拘捕。就算在虛擬世界內,邪都不能勝正。

鬼片

中國人迷信,鬼神之說古已有之,由《山海經》到《聊齋》,千秋萬代流傳幾多神怪民間傳說,題材本應千變萬化。奈何共產黨主張無神論,嚴打鬼片符合國情。當然,內地有數之不盡的冤情,觀眾睇完鬼片情感不能宣洩,隨時群情洶湧,禁播在所難免。導演為滿足電檢,只好硬生生將鬼怪「妖魔」化,明明取材自《聊齋》的《畫皮》(2008),厲鬼變成狐妖,完全是另一回事。就算打正旗號以「鬼片」作招徠,觀眾也預料到結局是主角發夢或精神分裂,否定鬼的存在。

當這一輩人認為只有日本和泰國鬼片才有觀賞價值,曾幾何時港產鬼片才是王道。余允抗執導、秦祥林主演的《凶榜》(1981)更是鬼片之王。電影糅合茅山術、喪屍、邪靈、驅魔等cult爆元素,再配合暗綠燈光,令觀眾如同置身陰間,再看到余綺霞那白如死屍的妝容,保證嚇死冇命賠。彭氏兄弟的《見鬼》(2002)以及陳可辛的《三更之回家》(2002)在營造恐怖氣氛方面亦是一絕。當然還有漫長的《陰陽路》系列 ,龍婆羅蘭、雷宇揚如同陰魂不散,可惜經典已不復再。

鹹片

在內地,色情儼如洪水猛獸,道德標準嚴苛得令人窒息。《色,戒》(2007)的湯唯床戲全被閹割,《蘋果》(2007)因有范冰冰裸露鏡頭而被禁映,情慾戲只可蜻蜓點水式交代,才會出現《白鹿原》(2012)張雨綺和段奕宏穿衣做愛的荒誕劇情。去年《3D肉蒲團之極樂寶鑑》(2011)食正五一黃金周在港上映,因涉及大量性愛場面,內地播映無望,內地人居然組睇肉團來港捧場,可謂荒謬至極。

說到港產鹹片,70年代已名震亞洲,邵氏李翰祥的風月片、何藩的唯美藝術、呂奇的毛片各有千秋。90年代,政府頒令實施電影三級制,鹹片更是百花齊放,台灣、日本靚女慕名來港拍三級片:村上麗奈的《玉蒲團之偷情寶鑑》(1991)、李麗珍的《蜜桃成熟時》(1993)和舒淇的《玉蒲團之玉女心經》(1996)等,陪伴幾多少男度過青蔥歲月,現只能成為集體回憶。

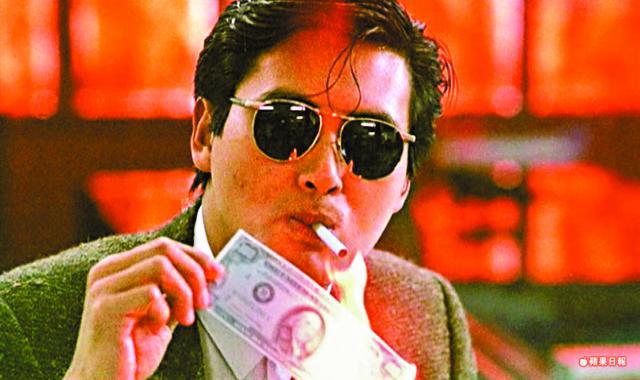

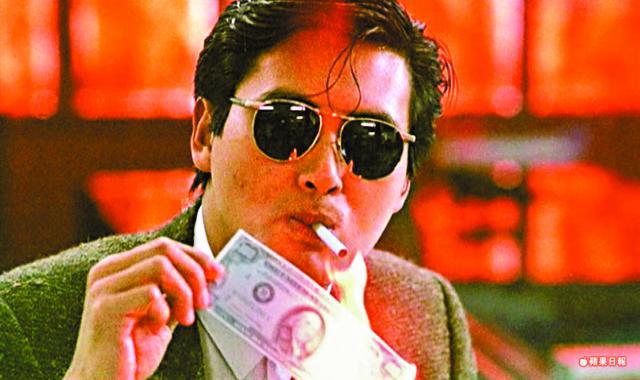

賭片

荷李活鮮有純賭錢電影,只有香港長拍長有,自周潤發的《賭神》(1989)取得空前成功,當年勁收3,700萬,之後的賭聖、賭俠、賭霸、賭癡、賭狂、倒屎倒尿排住隊上,幾乎成為90年代電影不可或缺的元素。

主角與壞蛋碰頭,並非武力解決,而在賭枱鬥智,每當主角被晒冷,總在緊急關頭拿出瑞士銀行本票做賭注一鋪翻本,橋段牽強但勝在看得過癮。周星馳的《賭聖》(1990)更將賭片推上高峰,人人模仿星爺「捽牌」和「晒冷」,連電視台的音樂頒獎禮,也要以啤牌決勝負。

然而,內地電檢嚴禁賭片,擔心鼓吹賭博云云,但中國人無賭不歡,地下賭場林立,賭波假波成風,顯然禁賭片跟賭風毫無關係。雖然王晶早前邀請發哥出山拍《賭神》第四部曲,但為滿足電檢,片名叫《誰與爭鋒》已霸氣銳減,而最有睇頭的賭局場面不是主打,結局更會告誡世人賭錢不會有好下場,港式賭片今非昔比。