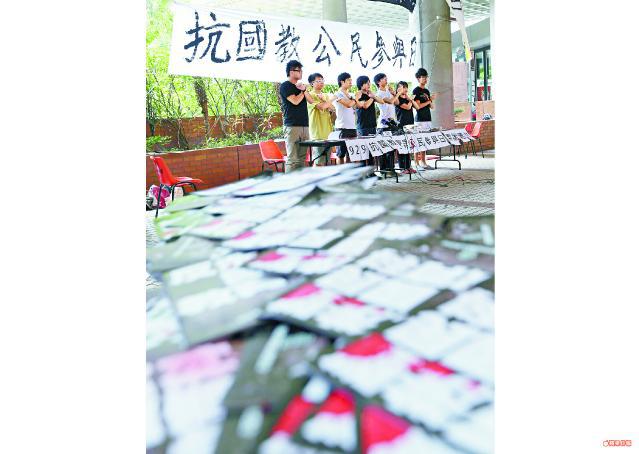

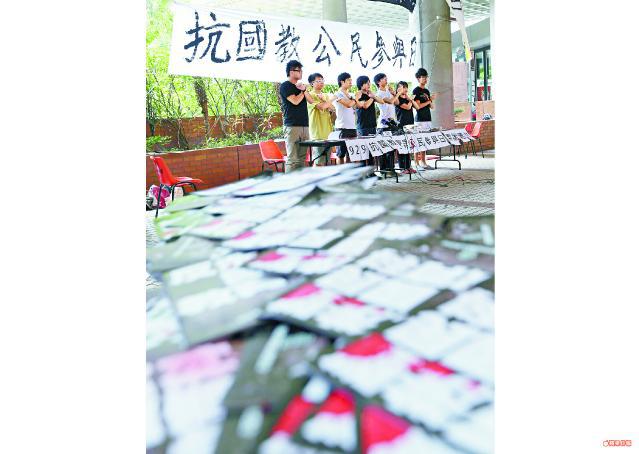

反洗腦運動從盛夏踏進微秋,我們從課室走上街頭,輾轉又回到課室,學得比從前更多。學聯今天在理工大學舉辦公民參與日,邀請多名講者深化公民教育議題:何謂真實「中國模式」?「香港模式」是否只有起樓和炒樓?如何透過公民參與對抗不義政權?怎樣令我們的社會更公平?每一堂課,都是學生和家長的「洗腦防疫針」。

記者:白琳、彭美芳

不合作運動抗冷漠政府

9月初,何芝君在政總絕食48小時後暈倒送院,休養半月後,今天在理大的罷課體驗日,以40年社運與教學經驗,教中學生如何實踐公民參與,對抗漠視民意的政府。

63歲的何芝君一年前退休,離開理大應用社會科學系。她70年代開始身體力行,公民參與保衞釣魚台、婦女權益、反高鐵、五區公投,走過40多年的學運社運路,現時也是民間反對國民教育科大聯盟成員。經多場與政府之戰,她形容港府就是一塊木頭,不論人民如何聲嘶力竭吶喊,政府就是不明白港人的心聲。她指,港人了解自己的公民權利,因愛香港而上街,討論政策,現時公民參與已步入新階段,民間開始討論多項不合作運動,以罷課對抗違反教育精神的國民教育科,甚至罷交稅,「大家開始發覺呢個政府好唔掂,係咪應該唔交稅,扣起梁振英同吳克儉份糧?」這種討論氣氛前所未有,對政府顯然是嚴重警號,「若政府持續反抗民意,只會令民怨加劇最終爆發」。

公民社會重視弱勢社群

看着新界東北發展、領匯霸權,香港社會分配不公,理大應用社會科學系講師陳鳳儀擔心,小朋友若接受國民教育後,失去獨立思考,他日未能對不公義說不。在公民參與日,她會為中學生上一課社會經濟課,展示在公民社會中重視小商店及弱勢社群的經濟理念。

陳鳳儀在舊同事何芝君的邀請下,於公民參與日主持「社會經濟與公民教育」工作坊,聯同聖雅各福群會及香港婦女勞工協會,講解本港經濟發展忽視社會經濟概念,包括公平貿易、社區互助等。她認為反國教運動應由學校層面抗展至社區,由社會各持份者實踐公民社會的理念,包括維護公眾利益、民主及重視個人及社會目標。

她批評港府不重視多元發展,縱容財團霸權,淘汰小商戶及農地,又用國民教育淘汰港人普世價值。她批評國民教育不只限於對國旗流淚,「培育公民好重要,國民教育科係浪費緊學校時間,小朋友要學普世價值、關心世界」。

國民教育由黨利益出發

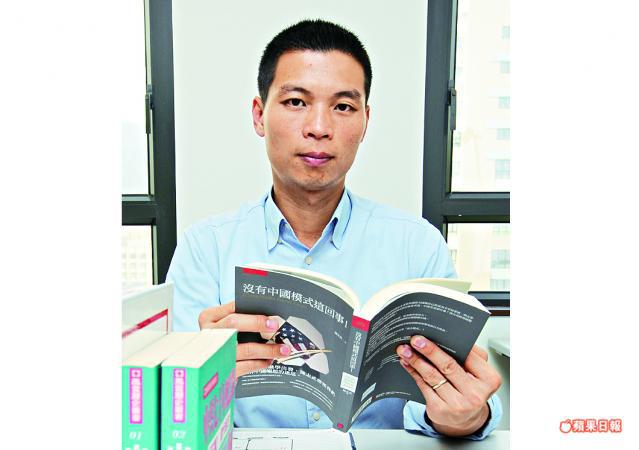

呂秉權跑了十多年大陸新聞,眼裏的中國是天堂結合地獄的荒誕國度:京奧建築工人遭丟棄路旁,兩天沒飯吃;雲南「國家級」貧窮縣學校請不起教師,縣官卻在宮殿式辦公大樓嘆世界。這才是香港學生需要知道的「中國模式」。

很多人以為中共的「核心價值」是維護領土、發展經濟,兩年前國務委員戴秉國卻說指中共底線是「一黨專政」。呂秉權今天公民參與日的講課,將以此起點,「從大背景出發,先可以理解國民教育,以免跌入圈套」。

他解釋,國民教育受內地從黨利益出發的意識形態籠罩,前設是培養學生對中國的認同感,把結論倒過來變成前設。「中國係第一世界,同時又係第三世界。學生要分析,究竟邊個令人民陷於水深火熱?最後由你自己決定愛唔愛國。」

呂秉權自言見盡3D中國對抗國民教育科,「呢科得番個殼,甩頭甩骨,差一步就推冧,唔可以畀佢借屍還魂」。

拆解「土地不足論」謬誤

70後和80後讀小學社會科,書本總會介紹香港「地少人多」、「高山多平地少」,結論是政府需要開發土地建屋。陳劍青直指,港英政府利用似是而非的論調,合理化高地價和不斷開發土地的政策。他今天從「土地ABC」着手拆解港英政府的洗腦教育。

「呢堆ABC,全部錯晒,係最成功既洗腦教育。」據政府資料,現時全港住宅用地21%屬公屋,住了350萬人;33%是私樓;四成是鄉郊住所,即是丁屋,「究竟係唔夠地,定係分配問題?」政府現時繼續以土地不足的論調發展新界東北,卻只撥不足5%面積建公屋。若視東北為一個800呎住宅單位,公屋佔不足一個企缸。他形容國教其中一個目的是令港人接受深港融合。現時本港城市發展問題由本土規劃不民主,「升呢」至國家層面的「被規劃」。「土地係港人資源,公屋更加唔係商品,點樣令土地分配更加公平?學生要識得問問題,先可以跳出洗腦框框。」