【本報訊】在時間面前,每個個體都輕盈若煙、流動如水,即便是手臂上以為永恒不滅的胎痣,原來都有消失一天。如果在生,今日已75歲的麥錦美,小時候最愛摸哥哥麥柏左臂上一幅長長胎痣,大叫哥哥的花名「大聲公」。「嗚、嗚、嗚…」二戰時幾聲防空警報,令6歲的錦美與家人走散,一散就是70年。尖沙嘴舊居的街巿被拆、連臂上唯一可以辨認的記印也都隨年漸淡。記者:張嘉雯

兵荒馬亂的年代,餓死在路上的人,大腿上一塊好肉也沒有,再親的人永別,也沒機會說再見。麥柏七兄弟姊妹全部由油麻地的寧大姑接生,與父親及大細媽一家十口住在尖沙嘴街巿,父親先是賣生果、後來賣豬肉、再後來賣故衣,「嗰時冇錢,好多人都買舊衫」。

「係熟人抱走佢」

「嗰時日本仔打到嚟,老竇搵個籃入住啲出世紙,我拎住走呀走,啲人話啲出世紙有英文字,俾日本仔見到實斬你,斬你喎,唔驚呀?唔知出世紙咁矜貴,咪嗱嗱臨燒晒佢囉。」

1943年冬天,麥柏回鄉探望祖母,家人在港卻碰上「走飛機」,「日本仔轟炸呀,嗚嗚嗚,個個雞飛狗走,亂晒坑,細路哥咪俾人拐咗」。麥柏是大哥,回港後與父親四出打探弟弟的下落。「唔識嘅人佢唔會跟㗎,畀咩佢都唔會要,所以我哋都話係熟人抱走咗佢。」

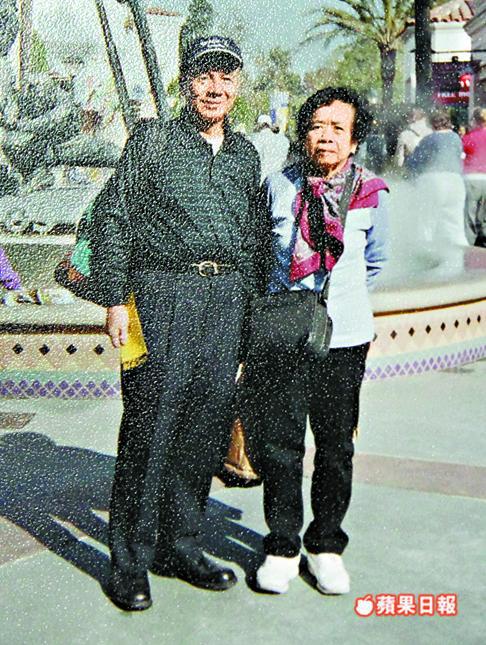

麥柏形容,錦美「頭大大」,前額一綴頭髮,「腳踭唔到地,個個都話佢短命」。小腿上種了波子大小的牛痘,「種咗好大粒,我哋成日笑佢㗎」。大哥和么弟,感情最要好,「好調皮㗎佢,細路哥,梗係四圍飛㗎啦,咁多個細佬,最生鬼係佢,佢對我好好,最跟我,成日摸我呢個胎痣,唔知點解大大吓消失咗」。麥柏邊說邊捲起左邊衣袖,「我最鍾意阿美,一話佢,即刻乖,一喊呢,又喊到收唔到聲,嘩,呢條友咁犀利,最記得佢我叫大聲公,一叫,我即刻追佢囉,啲細佬妹都唔係咁叫,喺呢條仔咁叫,哈哈!」七兄弟姊妹飯也吃不飽,遑論玩具,平時愛玩煙包的公仔紙,「冇嘢玩㗎,玩架爛車囉,有架爛咗嘅BB車,我哋學人揸車,拉住支棍,得三個轆,咪咁玩來玩去,擺軚呀,喺街巿二樓推囉」。

父母臨終不忘么仔

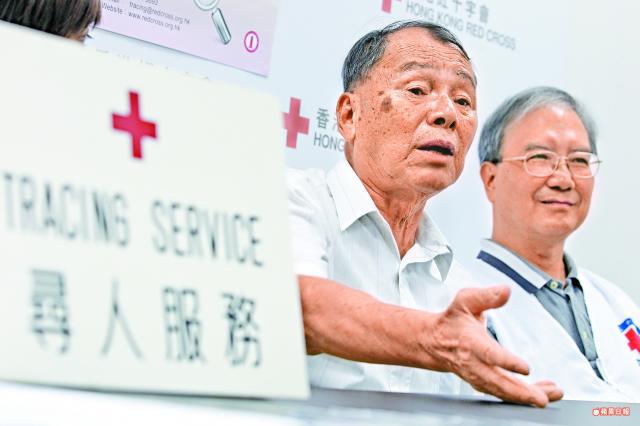

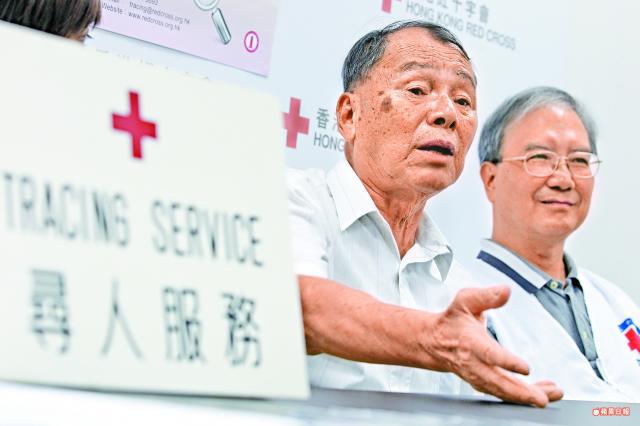

興奮回憶童年趣事,卻又忽然若有所失,「原本以為仲有一絲希望,佢會認得個紅磚街巿,但係家街巿都拆埋」。去年麥柏在長者中心得悉紅十字會有尋人服務,遂依指示到入境處查核,「啲人話佢仲未死,可能仲喺度㗎喎……不過改咗名,你唔知㗎嘛,大海撈針,可能改咗名死咗都唔知㗎」。

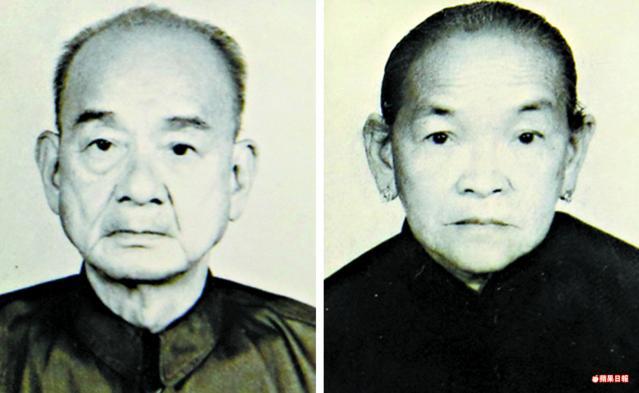

1980年,麥柏父親麥顧賢過身,母親甄換亦在十多年後去世,「阿爸臨終時講呀:『有個細佬㗎,你記得呀,阿大聲,你睇吓呀邊個登吓報啦。』我哋呢啲懶人,文化太低,又唔識點登(報),一耽就耽咗十幾年,幾年先搏命搵,到阿媽『執笠』嗰陣,又同我講,『最緊要,記得仲有阿美。』」

一家十口,餘下麥柏和一弟一妹在生,「希望搵到,同阿爸講聲:『喂,搞掂喇!』春秋二祭可以向父母稟報,廿幾年你估講笑呀,個老竇最緊要佢,掛咗好耐,掛咗一年又一年,十年又十年,廿年又廿年,講講吓又30年」。如果最終找不到怎辦?老人不知所措,「呢啲……了㗎喇」。