【本報訊】患有罕有遺傳病黏多醣症二型的40多歲鄧氏兄弟是少數可活到這年紀的同類型病人。2008年終於有藥可控制其病症,兩兄弟爭取用藥,2010年醫管局將藥物納入藥物名冊,眼見其他病人獲資助,二人卻連試藥的機會也沒有,認為涉年齡歧視,「人生有幾多個十年,每一個患者都有用藥嘅生存權利,唔好因為我哋年紀大就放棄」。

記者:伍雅謙

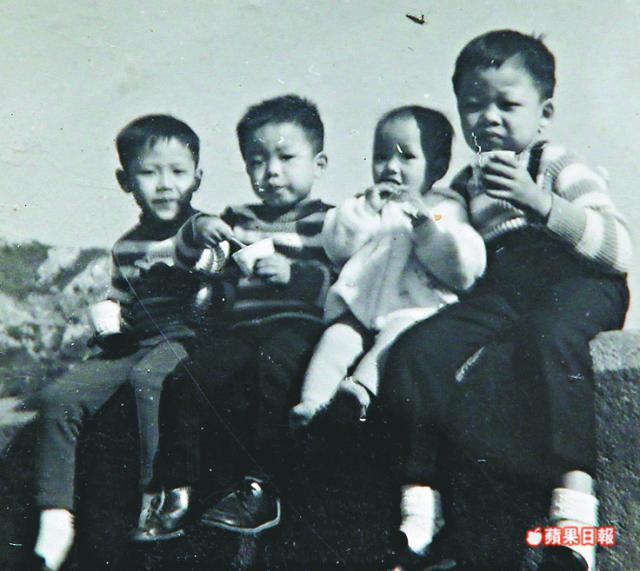

鄧偉文(48歲)和鄧偉智(45歲)兄弟,於5歲時發病,證實患上黏多醣症二型。此病共分七型,患者因缺少分解黏多醣的酵素,令過多黏多醣積聚體內,傷害各器官,導致器官衰退至死亡。這病無法治癒,患者更鮮有活過20歲。

心肺聽覺出現問題

控制各型的黏多醣症藥物陸續面世,可治療第二型的酵素替代療法藥物於2008年出現,兩年後醫管局列為資助藥物。惟當本港年輕患者相繼用藥,醫管局卻拒絕向鄧氏兄弟提供資助。哥哥偉文不忿地說:「喺外國、香港都有病人用藥後效果良好,雖然都有人用藥後有副作用停藥,但我哋連試都冇得試,死咗都有遺憾。」

兩兄弟屬輕度患者,初時仍能工作,大哥偉文在食環署任職,偉智則做過郵差、運輸、食品包裝等工作,兩兄弟更曾一起經營五金店。惟因沒有藥物控制病情,體內黏多醣隨着年月累積,近年身體湧現大量毛病,已沒有工作。現時兩人心肺和聽覺均有問題,哥哥有青光眼和睡眠窒息症;弟弟有肝硬化、肝脾腫大和有腹水,二人均要佩戴助聽器。

被黏多醣症折磨數十年,醫生一直「頭痛醫頭、腳痛醫腳」。他們身體被病魔蠶食,終有一天無法撐下去。弟弟偉智數月前到荷蘭參與國際黏多醣症研討會,與會人士對他在沒有藥物支撐下生存至今,大表驚訝,「但係佢哋都唔明,點解我冇藥食」。

資助用藥偏重兒童

酵素替代療法藥費高昂,藥量根據患者體重而定。幼兒藥量少,費用較低,成年人一年藥費動輒數百萬元,非一般人能負擔。就鄧氏兄弟不獲資助用藥,醫管局發言人稱,專家小組認為酵素替代療法能逆轉兩人病情的機會較低。偉文憤怒說:「係年齡歧視!醫管局批准用藥嘅都係年輕患者,我哋40幾歲喇,就唔批。」

平機會指出,現時本港歧視條例只涵蓋性別、殘疾、家庭崗位及種族歧視,暫未就年齡歧視立法,惟該會也關注情況。與他們認識10年的理工大學應用社會科學系副教授何國良指,現時有關罕有病的批藥政策偏向兒童,成年人較難爭取用藥。他認為以年齡評價病人應獲的醫療權利有違人權。

香港黏多醣暨罕有遺傳病互助小組副主席馬安達表示,鄧氏兄弟是少有能支撐至40多歲的患者,在世界各地均罕見。他指本港共有6名各類型黏多醣症病人用藥,年齡由3歲至20歲,其中5人用藥效果理想,除改善心肺功能,呼吸較前暢順外,患者關節變軟,活動幅度加大。