中秋將至,本月底一連三日,是大坑舞火龍的大日子,也是活動總指揮陳德輝,最忙碌的日子。身為大坑仔,輝哥一家五代舞火龍,他做過華籍英兵,也見證過半世紀前仍未填平的大水坑,如何一夜間淹沒農田。14年前,他為了參與「起龍參神」儀式,勤練客家話,又教幾代新舊村民紮龍秘技,為的,是將這項逾百年傳統,一代傳一代,延續下去。記者:呂麗嬋

「我11、12歲就開始舞龍,由少年舞到老年,今年我66歲,舞咗足足半個世紀,舞到列入埋國家級非物質文化遺產,身為大坑仔,你話幾自豪?每逢9月,學生哥忙住開學,我就忙住訂草訂竹紮龍。火龍由珍珠草紮成,貪佢夠堅韌,呢啲草,以前香港通街都係,家返大陸搵,都搵唔到咁多,東莞起晒工廠,草地變石屎地,見條草都難。

對水坑又愛又恨

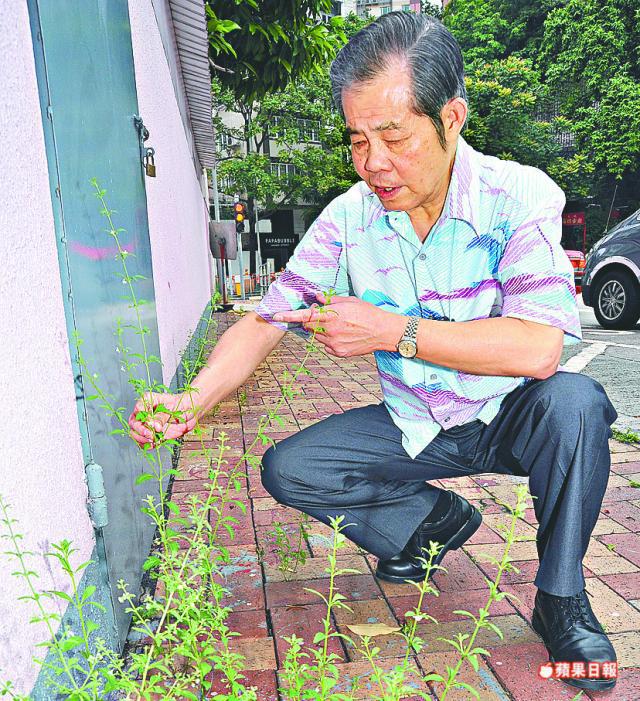

要紮好一條67米咁長嘅火龍,閒閒哋要百幾擔草,要喺廣東省到處搵。但好神奇,福利會門口竟然生咗幾棵,可能係大貨車運嚟時,啲種子飄落啲泥度。人生,就係咁奇妙。我哋五代人喺大坑住,後生做華籍英兵,成日唔喺屋企,年紀大,諗番呢條家陣已經填乾晒嘅大水坑,又好懷念。

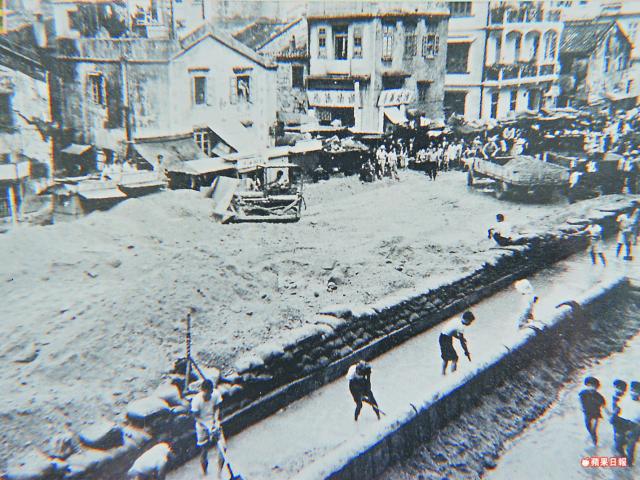

呢條大水坑,從畢拉山流往維港,兩岸住咗上千客家人。我哋對條水坑又愛又恨,愛佢川流不息,又恨佢成日氾濫成災。平房變商廈、海港變維園,大坑村嗰條大水坑,都已經消失無蹤。乜都唔見晒,但好在,舞火龍嘅傳統,就代代相傳,係我哋大坑人嘅情意結,抵得起煙熏火灼、擔得起條重的火龍,先係男子漢。

每次動員400人

舞火龍係每年中秋前後搞,火龍用珍珠草紮成,全長67米,由32枝竹杆串連成條龍,淨係龍頭、龍尾,就各要30幾人,仲未計龍珠、龍身、蓮燈、紗燈、音樂、紮龍,閒閒哋,每次動員300、400人。我6歲就參加,但當時年紀細,只可以舞花燈,到11、12歲就舞龍。舞龍身係入門,舞龍頭就要好大力,舞足一個晚上,輪住替換,舞完,成身都散晒。

60年代,社會好窮,為咗慳兩塊布,舞火龍嘅T shirt無袖,一邊燒炮仗、一邊舞龍,啲爆竹隨腋下跌入衣服,辣到呱呱叫。家冇得燒炮仗,件T shirt都真係T shirt。家乜都系統化,7月派單張,招攬壯丁;8月舉行工作坊,教舞龍和紮龍;9月真正『埋牙』。時代唔同,梗係進步。但點都好,呢項大坑傳統,一定會延續下去,係你同我嘅集體回憶,你話係咪?」

爽知識:舞火龍化災劫

大坑舞火龍,有130多年歷史,年前正式列入國家級非物質文化遺產。相傳1880年嘅中秋前夕,大坑村村民打死了一條大蟒蛇,之後爆發瘟疫,村中父老得到菩薩報夢,話條蟒蛇係龍王之子,要化解災劫,就要以火制水,自此,村民每年中秋便夜舞火龍,燃放炮仗,硫磺煙熏,祈求平安大吉。