別以為傳統手藝老土,其實最念舊最愛舊的反而是年輕人,近年八九十後都愛買手製燈籠應節。林朝欽在大自然找材料,把草葉稻穗變成摩登燈籠;本地薑夏中建,大小花燈難不倒他,每年中秋做不停手,誰說紮作手藝式微? 記者:周燕 攝影:陳盛臣、劉永發 模特兒:Jancy@Pure Models

原材料花草稻穗

來自台灣58歲的林朝欽師傅說:「我一出門,就是稻田和野花野草,到處都是可用的材料。」他創作的燈籠,彷彿是台灣宜蘭的風物誌,也像風土大觀園,完全體現環保精神。

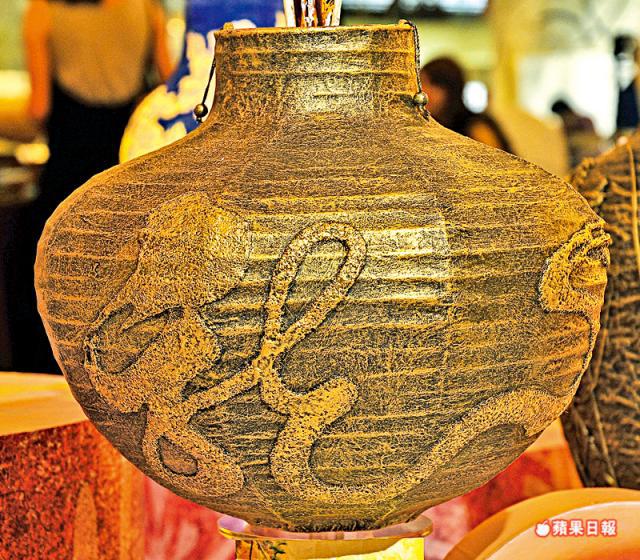

做燈罩的紙,原料是弄碎了的野薑花莖和葉,將之加水攪爛成紙漿,在紙漿裏再加絲條狀植物纖維,曬乾後就變成一張張粗糙的紙了。紙又如何變成燈罩呢?那就得靠一個花瓶狀的木製模具,他先用一圈圈鐵線綑實模具,鐵線上塗漿糊黏貼粗糙紙張,一脫模燈罩便成形了。而燈罩上的花草圖案,則用風乾的野薑花葉、稻穗、槭葉等等做成。槭葉形狀似手掌,乍看像楓葉,風乾後可直接貼上燈罩,尖長玉蘭葉和心形洋紫荊葉,都被他弄至透明,同樣可以裝飾燈罩。大自然真是個大寶庫,花草外,他又收集海沙,在燈罩上堆砌一個「龍」字,塗一種叫鍛造漆的顏料定形,乍看之下,燈罩像銅器,沙堆像雕刻。

專利設計膠托

林師傅還有些作品,是很精巧的彩繪,有花有魚有山水,原來不是出自他手,「宜蘭還有很多懂傳統手藝的人。」說的是宜蘭河東岸鄂王社區的藝術家、退休老師及小孩,鄂王社區自古民間聚落昌盛,匯聚很多廟宇,所以產生一批擅長彩繪、漆藝、木刻、紙藝等等的工藝師,至今還有一班老師傅在經營。

林朝欽退休前是宜蘭壯圍郵局局長,年輕時當過軍,有次帶兵接觸到燈籠工藝,產生莫大興趣,但一直沒投身這行業,直至兩年前退休才全情投入做燈籠。

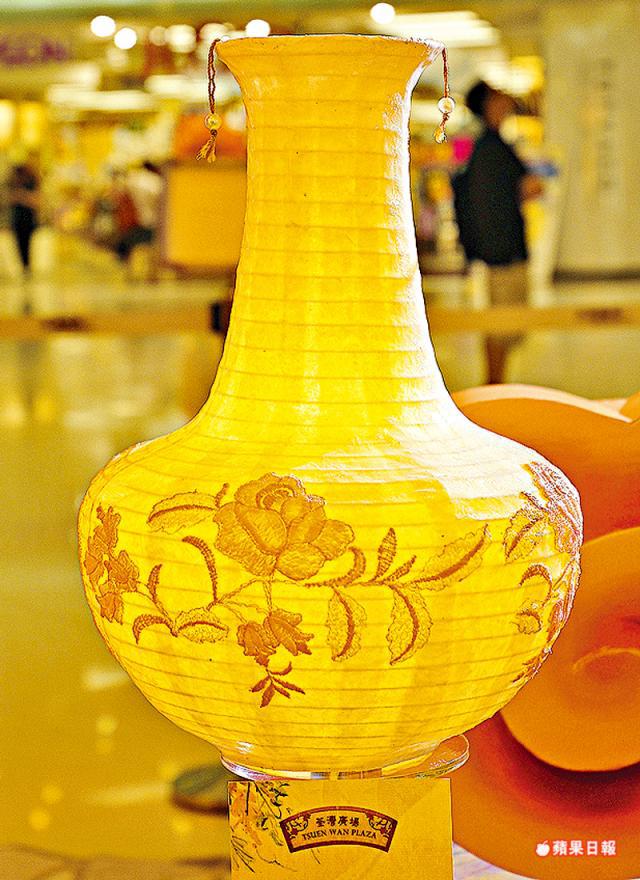

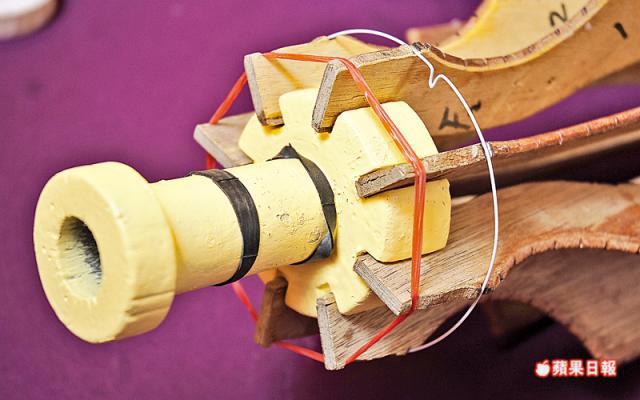

他的設計不光是手工藝品,還包涵小發明,燈罩頂部有個連接膠托的小接環,膠托本身像個水樽瓶口,托底有坑紋可以接上水樽。接上水樽,燈罩即變成花瓶;改接燈泡,用吊繩吊起膠托,就成了吊燈!這個小發明已申請了專利,成為林師傅獨一無二的設計,林朝欽說:「傳統燈籠只具節日意義,欠實用性,於是我想出這個小裝置。」令燈籠既可家居照明,也可藏一個膠樽插花,一物二用,貫徹環保精神。

製法 做紙:

弄碎植物的莖和葉,加水攪爛再風乾,就成紙張。

林朝欽創意環保花燈展

日期:即日至10月2日

地點:荃灣廣場一樓中庭

查詢:2498 8343

紮作行業未式微過

「有中國人的地方,就有燈籠!」夏中建從事竹篾紮作30年,從未試過停手,臨近中秋更是忙得不可開交,既要做大型綵燈裝置,又要為一年一度的大坑舞火龍做精美花燈。不是說傳統燈籠日漸式微嗎?幹嗎他跟一班夥計還得日夜在西環工場趕工?「30年前由我入行至今,傳統中式花燈沒有消失過,」夏中建說:「只可說人手少了,但不是式微。」他估計整個竹篾紮作行業只有十多二十人,「我50歲,算最年輕的了。」

他爸爸是獅王夏國璋,但他對舞龍舞獅興趣不大,「30年前,每套獅頭差不多一萬元,但紙紮獅頭易損耗,惟有親手修補,修補過程中漸漸對紙紮產生興趣。」 20歲,他向花燈大王梁有錦拜師學藝,同期有好幾個年輕人一起學,最後卻獨剩他一直做下去。「當年學師,不是今天教你做楊桃,明天教你做兔仔,而是接到甚麼定單就做甚麼,從中一步步學習,我們不會無端做一個紙紮出來擺,一定是有人要貨,我們才做。」

夏中建有段時間沒做花燈,「未回歸前,大型花燈只有兩個客,就是市政局及旅遊協會,我師傅一直替她們做花燈。我學懂了做花燈,但無理由搶師父生意,做人要有道義!於是做遊艇、公仔等先人祭品。」

近十多年,梁有錦師傅退休,夏中建才重拾花燈手藝,「以前就主要為政府做大型花燈,近年商場、屋苑也有需求。」獅頭、龍頭、宮燈、花炮、先人祭品等等,以獅頭最難度高,而楊桃、兔仔一類的燈籠,則很簡單,三兩下工夫已經做好。小型燈籠多數用馬拉紙做,用的竹篾多來自廣西,「其他地方的竹比較厚身,難以屈曲。而大型彩燈,就要用一種叫『皇帝布』的布料,因為比較耐用,長時間擺放也不會爛掉。做燈籠骨架,除人手用竹篾紮出來,也有用機器以鐵絲做的,但同樣需要用人手貼紙,分別是機器大量生產,造型比較穩定,人手紮作,始終有偏差。」

天寶樓扎作(2540 5439)