【本報訊】特首梁振英點名第一幢「工廈變公屋」的柴灣工廠邨大廈,全部廠戶遭勒令本月30日中秋節前遷出,但工廈裏有一名以紙燈廠為家,住了半個世紀的老人,拒絕房署提出的補償19萬元特惠津貼,計劃入稟法院,以「釘子戶」身份挑戰房委會。

記者:莫家文 黃偉民 邱錦綉

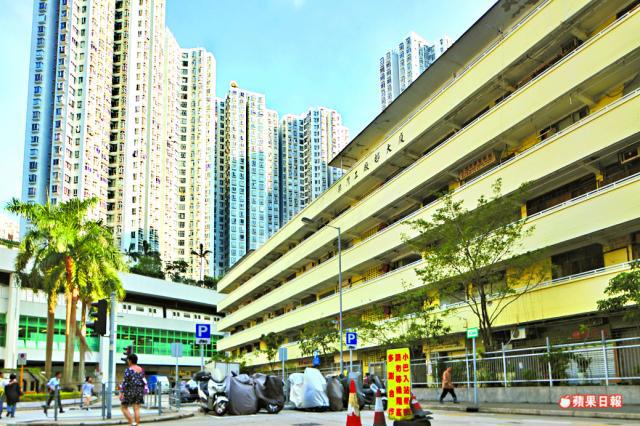

預計明年中動工,由工廈改建成公屋,提供180個小型單位的柴灣工廠邨大廈,就座落在柴灣地鐵站旁,入夜後死寂一片,大部份單位已封塵且貼上房委會收回通告。此時,一名赤膊、僅穿「孖煙囪」的老人從單位徐徐步出,他叫湯國昌,今年74歲,是上址一家紙燈廠的東主,他像往常一樣走入四樓公眾男浴室取水洗菜做飯。「幾蚊一餐,錢要慳住使!」他把買來的鯇魚與青菜放在碟上,再放入舊式飯煲蒸飯作晚餐。

他的紙燈廠「華南公司」早已停產,但招牌仍懸掛在單位外,裏面裝潢一點也沒變,仍保留六十年代的氣色,舊式的雙門雪櫃、茶壺,一張木板床就行在中央;舊客戶的檔案仍放滿書櫃,旁邊掛了幾件破爛汗衣。其餘空間,則堆滿珍貴的舊燈籠和紙皮,他順手拿起一個燈籠笑說:「呢個係我哋幫萬國寶通銀行(已改名花旗銀行)印製嘅,三十幾年前喇!」

美國學成歸來生意幾停頓

小時候,他一家五口居於廣州,但內地戰亂,父親湯平1950年帶同他和妹妹逃難來港,在西灣河舊區開設華南紙業工場,專門製作中秋紙花燈及相關飾品。「後來政府收地,1961年安排我哋嚟呢度,360呎相連單位月租90蚊,另外仲分配到舊柴灣邨17座一個徙置單位」。不過柴灣邨拆卸重建,他們未有再獲配公屋,自此搬入工廠內「前舖後居」。

六、七十年代香港製造業很蓬勃,「我哋間廠全盛期請咗十個工人,接咗好多銀行,仲有洋酒商白馬威士忌嘅大公司生意,嗰時屋企有能力送我去外國留學。」估不到83年學成歸來,紙燈廠生意已幾近停頓,「78年大陸改革開放,內地廠成本平,我哋冇得鬥!」

無法守業,他惟有出外打工做理貨員,每月入息有萬多元,「唔識投資,覺得份工唔穩定,所以連結婚都唔敢。」其後老父去世,工廠全面停產,妹妹亦告遷出。20年前湯伯退休,靠七十多萬積蓄省吃省用,至今戶口仍剩60萬元,「以前銀行高息,紅簿仔一個月有3,000幾蚊利息,啲錢好好使。」

或以釘子戶身份入稟法院

「家呢度月租900幾蚊,一個月使費3,000蚊,我有60幾萬積蓄,每個月有1,000蚊生果金補貼,啲錢夠用25年。」可是這個如意算盤打不響,這晚他在微弱的燈光下寫「狀書」,控告政府無理迫遷,「我係徙置戶,應該有資格上公屋,冇理由家資產審查我……」湯伯計劃入稟法院,以「釘子戶」身份挑戰房委會。對於日後的安排,他只淡淡說:「邊有打算,見步行步…」

房屋署回覆表示,今年二月已向租戶發出「遷出通知書」,十月一日會收回單位。他們已向湯伯提出補償19萬元特惠津貼,但對方拒絕接受,而他因資產超額而未符申請公屋資格,署方將繼續聯絡社署提供適切協助。