朋友結了婚,仍然選擇分開住:「我們還是喜歡有個人的空間。」兩人買下同一層兩個單位,就在隔壁,每天作息時間各自安排,地方各自執拾,喜歡時,才在一起。

未來的世界,愈來愈多人,一個人住。

不結婚、不生孩子,一個人更自在,去年統計處人口普查結果,20至49歲的適婚年齡人口中,未婚男性的比例由10年前的39.3%升至46.8%;女性也由34%升至38.8%。

顧問公司「歐洲觀察」(Euromonitor)則估計2020年全球將新增4,800萬單身一族,其中美國的升幅最最明顯,1950年單身人士只是22%,可是現在已經佔成年人口一半。沒有伴侶,或者有戀人但分開住,美國獨居人數由昔日的4%增加到15%,數字還在持續上升。

商人很快便看見商機:日本的麥當勞、連鎖咖啡店等,紛紛增加單人座位:十個五十歲日本男人,兩個從沒結婚,女人大約是十分一。還有大量適合獨居人士的用品:一人份電飯煲、一人份咖啡機、一人份電磁爐……

陳曉蕾

關注可持續發展議題的記者,作品包括《剩食》、《有米》、《香港正菜》等,相信垃圾都是放錯位置的資源。

以前一家人看一部電視,現在一人一部,甚至客廳睡房各放一部。一個人,要存起多少天的髒衣服,才足夠滿滿地開一次洗衣機?一間屋,要全部凉快,可能不止一部冷氣機,有評論指未來這樣一人一間屋的生活方式,會產生更多碳足迹。

公道地說句,生孩子遠遠比獨身高碳──這是個人對地球帶來最大的碳排放,唯一有機會更高碳的個人行為,是放火燒山!Oregon State University計算過,一個不是太浪費、有少少低碳意識的美國女人:開節油私家車、選用高效能冰箱、裝慳電膽、回收廢物等等,然而一旦生了兩個孩子,增加的碳排放,會比減少的多達四十倍!不生孩子,顯然比任何生活方式改變,都更能夠減少碳排放。

可是,話說回來,一個人住,仍然比起合住耗用更多能源,有沒有一些方法,可以更好地共享資源?

例如洗衣機一人一部,使用率太低,花錢又佔地方,在歐美地區已經普遍使用公用洗衣房,方便住戶洗衣服。比起拿衣服去洗衣店,自助洗好在可以選擇自己喜歡的洗衣粉,甚至在洗衣房裏指定有一部洗衣機,專洗嬰孩衣服和使用環保無污染的洗衣粉。香港屋苑的會所,大可考慮加設洗衣設備。

外國還有一個非常吸引的共用點子:麪包窰,每個星期日燒熱了,家家戶戶都可以拿搓好的麪團去烤。我住的村子,朋友們常常嚷着要弄一個,原料不過是玻璃瓶、磚頭、泥沙等,上網一查就有影片教製作方法,只是到現在大家還抽不出時間一起捲起衣袖動手。城市有些屋邨亦有社區農圃讓居民種菜,加建麪包窰,大家可以一起烤薄餅,一定好好玩。再退一步,會所裏有座地焗爐也是好的,焗爐空間大,焗蛋糕也份外香。

當商家已經磨拳擦掌把一人家庭變成一盤生意,我們的社區中心可否亦開始構思轉型,提供更多適合單身人士的支援服務?比方社區廚房,一個人住,有時真不想做飯,如果有街坊婦女肯包伙食,那就幸福無比了!

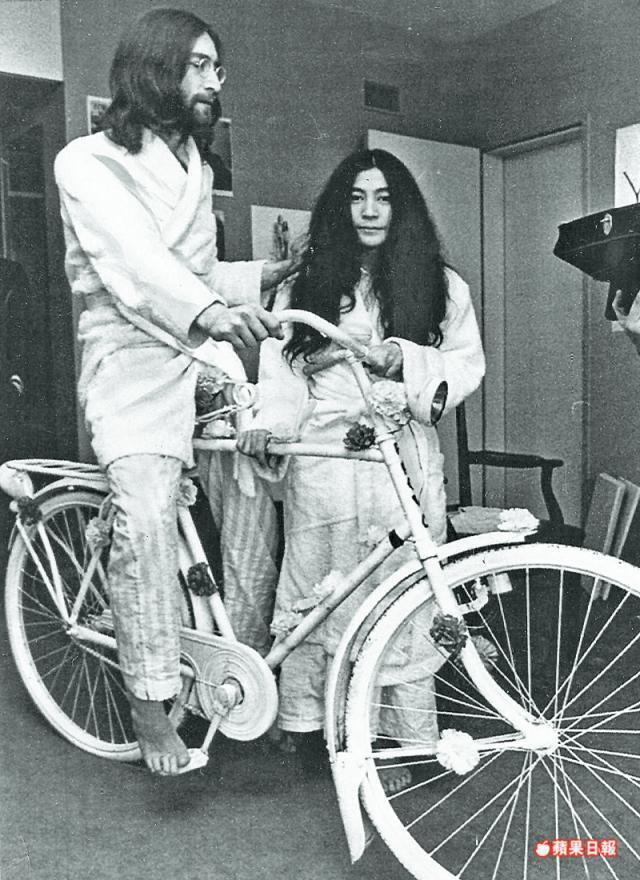

說起分享資源,不能不提荷蘭經典的White Plans。在六十年代,阿姆斯特丹曾經有非常活耀的社運組織Provos,主張用非暴力的手段改變社會,其中包括一系列White Plans,例如讓地產商嚇破膽子的White Housing Plan──所有空置的房子,都可以被佔據入住,當有人沒屋住,有屋沒人住不是太浪費了嗎?還有好多父母夢寐以求的White Kids Plan──由五個家庭一起照顧孩子,每一天,都有一家負責帶着所有的孩子,讓其他四家父母可以自由做事情。

這些想法都瘋了?但其中最聞名的White Bicycle Plan,後來卻開始了世界各大城市提供免費單車的風氣。當年Provos要求政府買兩萬部單車不果,便自行找到五十部單車(也有說只籌到十部),用白油漆塗上,隨便停在路上讓市民拿來用,用完泊在路上,再讓別人用。警方一度指法例規定沒有上鎖的單車,全部要被沒收,人們於是加上密碼鎖,然後把密碼寫在單車上。