老外愛上環洋化,閒遊畫廊周末派對;老居民則說變化不大,老店情味依舊,彷彿以荷李活道南北劃分了中西新舊。

記者:吳韻菁

攝影:潘志恆、陳盛臣

蘇玉華髮型:Renton Hung@via il Colpo

蘇玉華:掛住梅菜蒸豬肉 演員,演藝畢業後成為香港話劇團成員,因而熟悉上環

小時候住港島區,曾接觸上環,但真正熟悉這裏是91年加入香港話劇團(會址於上環文娛中心)開始。這是我在演藝學院畢業後的第一份工,讓我實踐夢想的地方。當時我是Full-Time演員,每天朝十晚六都在這區,上班前會到附近的「齊齊飲」(蘇杭街)果汁舖買杯橙汁,「新穎餅店」(摩利臣街)的蛋白椰撻也是最愛,「永合成茶餐廳」(蘇杭街)有全宇宙最好吃的梅菜蒸豬肉,餐廳老闆娘後來知道我是話劇演員,更來捧場看話劇,現在更是話劇常客呢,這一切都很奇妙,這區是個很有人情味的地方!電車則是我每天從天后到上環上班的必乘交通工具,從前八毫子一程,是最便宜、最浪漫的旅程。現在偶然為劇團演出,回到上環,沒大變,街坊依然親切,許多舊雜貨店還保留着,夾雜了外國風格的店舖罷了。

添伯:與舊街坊閒聊過日神 86歲,眼鏡檔老闆,曾居住上環逾60年

和平以後(45年)就住在皇后大道西,後來當上眼鏡學徒,學成後在弓絃巷(摩羅上街石級對下)開檔,開了60幾年。以前眼鏡店少,上環只有茂昌、精益兩大家,我賣得平,但也專業,97年政府還特准我成為專業視光師!舊時上環高樓少,坐在檔口能看永安街那邊的碼頭,又看到扯旗山。我也識字,喜歡書法,以前很多人在文咸街擺檔寫字,新年我也去寫寫揮春,廿多歲小伙子,被人看不起,但只要找我寫過一次,肯定再光顧,後來要建酒店把我們趕走,但我每年還會在自己舖裏寫揮春。你看,招牌「添記」二字就是我寫的!前幾年所住地方重建,上了九龍公屋,現在一星期回來開舖幾天,想跟舊街坊聊聊天罷了。

朱耀昌:一半顧客是外國人 水坑口街居民,舊式雜貨店朱榮記第二代

五幾年父母已在水坑口街擺小販檔,後來換成排檔,再入舖,一直都在這街。從前這街沒那麼斜,沒車駛進來,沿街都是小販,賣菜賣肉賣雜貨,是個平民市集,很熱鬧,街頭街尾又互相認識。放學後,五兄弟姐妹落舖幫手,當這裏是遊樂場,透過店中的新貨品認識社會(變化),現在店舖則把一些失落了的傳統帶回給大家,例如兒時的豬仔錢罌就在這裏再發揚光大!以前的小販全搬走了,只剩我們,但過時過節,總有舊街坊提年糕月餅來送給媽媽,閒聊說從前。由住板間房到前舖後居再上樓,也不曾離開上環,這裏早已是我們的根。這幾年上環也真變了不少,多了新商店,也有酒吧,我的顧客有一半是外國人呢!

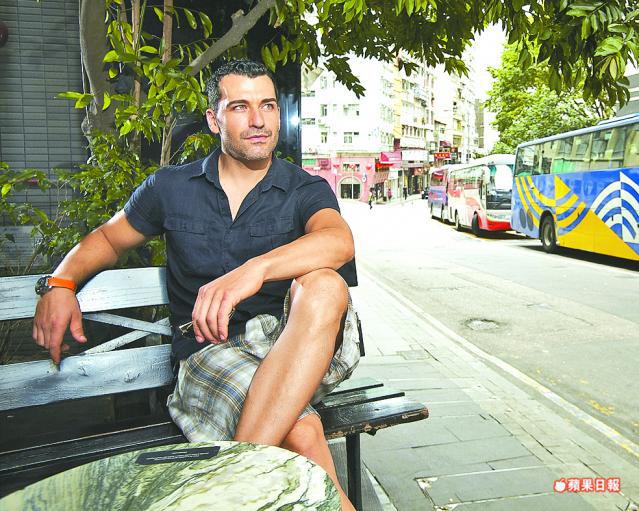

Ross:唔敢入文武廟 Model及私人健身教練,來自捷克,現居上環

來港九年,在荷李活道住了五年,租金較SOHO便宜外,最愛它有許多小cafe、西餐廳,向東行十分鐘就到蘭桂坊,去chill out很方便,所以很多外國來的朋友也住附近。教健身主要在這區,自己的model agency也在上環,這邊有很多家呀!平日會到上環市政大廈買餸,菜呀魚呀,就是不敢買肉,一塊塊肉鈎起,好像不太新鮮。市政大廈裏還有體育館,我常約朋友來打羽毛球,60元一小時,很便宜。這裏有歷史、文化,我常逛gallery,文武廟?有點怕,總是不知在燒甚麼的,所以從沒走進去。

Carol:店之間是"help each other" 外國留學,區內東街Identity Art Gallery總監

能在東街找到舖位開gallery,我常說很幸運,這邊少一點商業味,很純粹,來看artwork的,外國人佔六成,本地人也漸漸多起來。畫廊附近不斷有新店加入,designer store、cafe等,大家多數認識,是help each other而不是競爭,老古董店就較少接觸,不同年代嘛。之前跟五個Brand一起搞了個嘉年華,超熱鬧。上環是個Treasure Box,能成為一分子,我是很自豪的。