找香港老照片不難,討論區有,面書有,偶爾有人上載一張,很快就有幾十個留言,內容不離「好靚呀」、「好懷念呀」,年份背景資料,都是語焉不詳的。香港有歷史,但沒歷史觀,學界精英念醫念商不讀史,檔案旨意政府做,嘥氣!那個下午,聽這鬼佬頭頭是道說香港歷史,身為香港人的我,汗顏了。記者、攝影:劉嘉蕙舊照片提供:David Bellis

11,000頁香港歷史

隨便抓一個香港大學生,即席揮毫三千字香港歷史,應該寫不到三百字就詞窮吧。眼前這名英國佬David Bellis,寫了一個關於舊香港的網站,足足寫了11,000頁,上載了近六千幅舊照。他甚麼都不是,不是學者,上一代沒有人來過香港、連中文都不懂,他笑說:「我的中文程度,應該等同三歲小朋友吧。」但他的網站,比我看過任何一個本地人寫的專業,訪問過一些本地大學教授和歷史迷,他們一有疑難,也會上他的「Gwulo」網站尋找答案,個個讚逛這網站如入寶山。實情是,香港開埠早期有種族隔離政策,洋人華人水溝油,加上當時有能力買相機的華人不多,令研究有局限。本地歷史迷,有辦法知道華人愛上甚麼戲院看甚麼電影、愛坐甚麼交通工具往哪裏,但在同一城市內洋人圈子裏發生的種種,只能靠想像,而David的資料來源,主要來自在香港住過的英國人,剛好補了拼圖上一直缺漏的這一塊。

不害怕國教

回想1989年首次來港,David只打算做過客,他本想去澳洲,途經香港,下榻重慶大廈,從啟德機場駛往尖沙嘴的一段路,把他嚇壞了,「中途經過土瓜灣 、何文田,那些都是傳統住宅區,我看不到半張西方面孔,周圍都是我看不懂的中文字。」像許多年輕歐洲人,那趟他住了八個月,教英文、做些散工、旅行。回老家後,他發現自己掛念這個嘈吵的小城市,儲錢買機票,1992年再來,之後上班結婚生子,一不小心二十年就這樣過去了,現在一對女兒念本地小學,想她們學中文, David根本不會怕甚麼國民教育。回歸15年,主流意見認為香港變化很多,他卻覺得差不多,「很多人問過我這問題,我覺得變化最大的,是郵筒由紅變綠囉!政治嘛,我的觀察是,回歸最初幾年沒有人關心政治,因為那時樓價跌,現在樓價升回來了,所以大家都管政治了。」

「古老」非「鬼佬」

說得淡然,但我知道他對待香港是很認真的。2006年,他在九龍公園看到一個防空洞,覺得好奇,回去寫Blog研究出處,料不到有網友熱心回覆,慢慢地,有些英國人寄舊照給他,他貼出來,大家七嘴八舌地討論,很學術性的。2009年他索性開網站,甚麼「oldhongkong」、「oldphoto」之類的名字被人家用了,他請中國籍太太提供一個好記的中文字,音譯「古老」的「Gwulo」就這樣出來了,「有些人老想更正我,說『鬼佬』不應這樣串。」他們意會錯誤,他卻沒空回答反駁,因為那幾千幅舊照片已夠他忙了。網站開張三年,全英文,講冷門香港史,他統計過,一年瀏覽人次過百萬,留言數量逼近兩萬,他每天都得花幾小時在這個網站。「我發覺,原來人人都愛看老照片,如果你要做網站,只要放一堆老照片,就會有人看和討論,整件事就可以運作了。」起初照片都是人家寄來給他的,近來他主動出擊,上ebay買實照,一張花幾十塊美金,拿到照片後,他掃描、用Photoshop略作修葺,印成大尺寸放到網上賣,一張$480,「有些餐廳、酒店喜歡掛黑白照片做裝飾。」好賣嗎?「有人買過囉。」他現時半退休,不愁吃穿,賣舊照片只為買更多舊照片,建立一個「自給自足」機制。

大師不藏私

這種網站,中國人比較難做出來,非關技術,是心態問題,「研究歷史有一點很令人沮喪的是,大家都習慣藏私,像中國功夫大師,總有一招半式如非必要不使出來,也不傳授子弟。」不為錢,最逍遙,他的網站有一張長長的清單,告訴人資料可以往哪裏找,「我想鼓勵大家自己搜集資料,長遠來說,我希望這裏能發展成如Wikipedia一類的網站,看到甚麼你想知的,馬上有條Link把你帶過去。」我告訴他,香港人愛緬懷殖民地風光,快印本書吧,有市場的,他不以為然,反問我,香港人對殖民地年代有Fond memories嗎?呃,今年特別有吧?「嗯,那大家只記得好的,忘了壞的。」如何說?「我有朋友最近去俄羅斯,他說當地人現在懷念共產黨了,那時人人有工開、有糧出,人不滿現在的生活,就會回想過去,全世界都一樣,跟政治其實沒關係。」當日,坐在中環的咖啡店,隔幾條街有人佔領政總,面書上的人沸沸騰騰高呼拒絕染紅,眼前這個英國佬告訴我世上有人在懷念共產黨,我突然想,世事也許沒有絕對,只是人類絕對是犯賤的吧。

後記

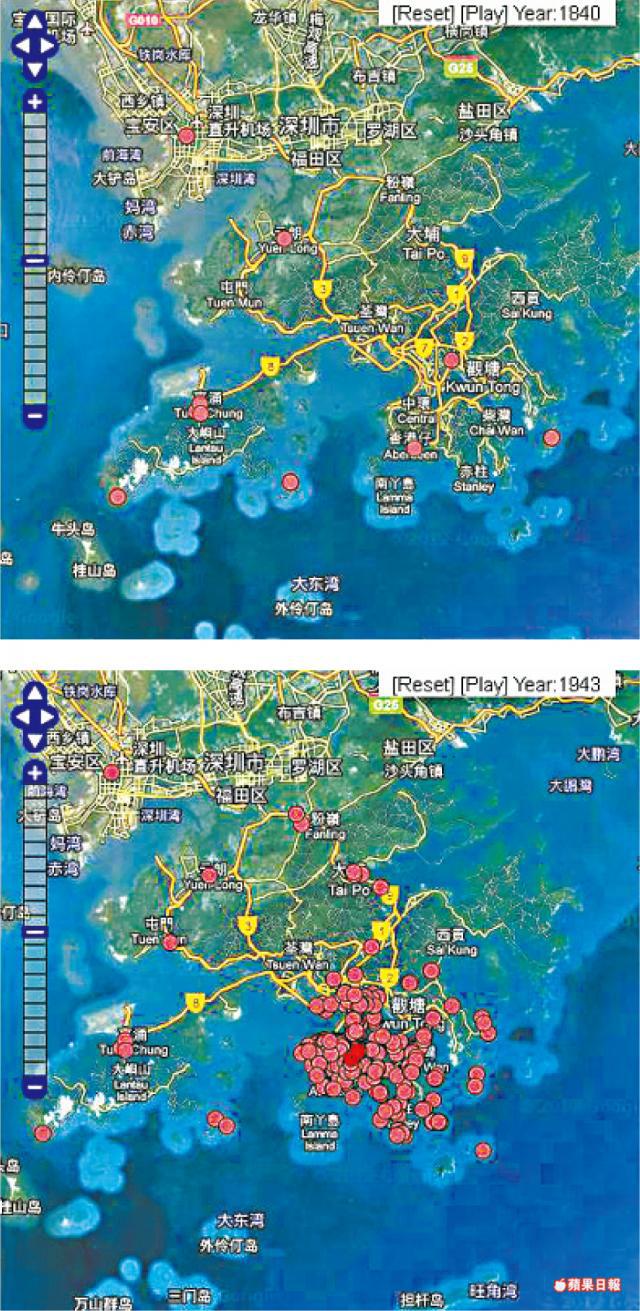

如上文提到,Gwulo集中洋人眼中的香港歷史,華人提供的資料乏善足陳,訪問後,David託我刊登一則尋人啟事──話說1941至1945年日佔時期,日軍以白米為酬徵召華人鑿隧道(有關資料可參考 http://gwulo.com/node/2431),他問大家身邊有誰當過那年頭的鑿隧道工人,又或有關於這段歷史的資料可提供,報料者可以中文留言(Gwulo:http://gwulo.com),他會找人繙譯。

中環變臉

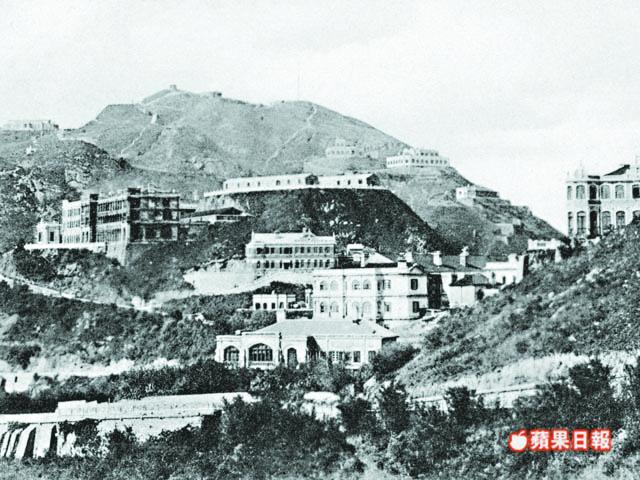

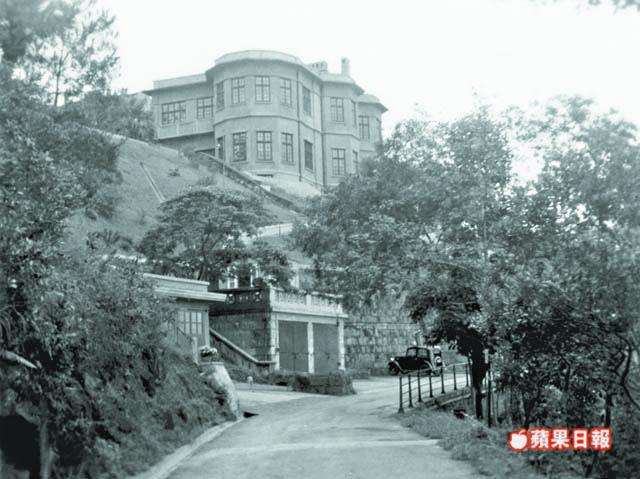

1886至1965年間,同一個俯瞰角度拍攝中環,在David眼中,中環天際線在五六十年代出現重大變化,殖民地建築物折卸,蓋起摩天大廈,香港精神面貌也跟着變化。