連續兩星期訪問即將來港獨立樂手,說着說着,台灣獨立圈好像變成了天堂?不,他們有他們的難處。經營十多年的Live House「地下社會」飽受過時條例困擾,在七月十五日結束經營,一眾樂隊如五月天、1976等聲援,八月中地社復業,文化部部長龍應台到訪。記者親身到師大路採訪,負責人何東洪:「停業一個月是一個抗議行動,現在的抗爭仍未完結,我們需要一個Live House正名行動!」 記者、攝影:何兆彬 鳴謝:呼叫音樂節2012

股東全為社運分子

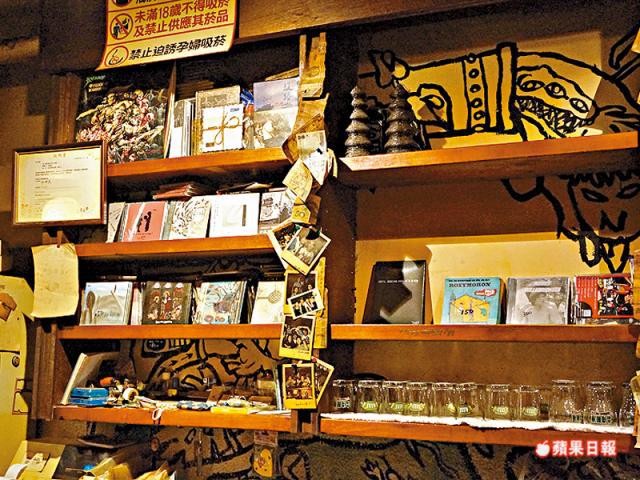

台北Live House不少,其中幾家都是小小的,毗鄰民居,例如「女巫店」和「地下社會」。「地社」名聲不小,它是台灣獨立樂隊的搖籃,負責人何東洪:「幾乎所有台灣樂團,初出道都在地社玩!」大隱隱於市,地社在師大路食店之間有個黑漆漆的一個門口,位處地庫,不小心找就錯過了,它地方其實很小,不到一千呎,平日是酒吧(當然播Indie音樂),周三、周五六則化身成Live House。「周三是給新團玩的,入場只收台幣一百(約$27),不含飲品,周五六的樂隊比較有經驗,收NT$300含一杯飲料。」記者這天來採訪,遇正周三,但沒有表演,地社內只有三四桌有客人,原來由於七月停過業,周三表演到九月才恢復。「當初這裏是餐廳,有賣餐,開業兩年才開始有表演,到了2000年開始有固定表演,剛好遇上台灣的樂團潮。」一班喜歡音樂的老闆,遇上了樂隊潮流,獨立搖籃就如此誕生。地社不求賺錢,運作簡單,只求生存,只聘請一名全職店長,其他都是兼職。何東洪是地社股東人之一,他在九十年代初在水晶唱片打工(台灣重要獨立廠牌),「我們幾個股東是大學同學,我在地社創立第二年才加入。當初我們幾人都是異議性社團,異議性就是Protesting(抗議)、搞社運,我就是野百合運動年代的人。」他後來到英國讀社會學,現在於輔仁大學教書。這班異見分子,遇上壓迫,反抗力自然大。由於台灣沒Live House牌照,地社用的是餐廳牌,但卻只賣酒沒賣餐,結果不斷被查牌,又查消防設備,「政府說,過去十五年沒事,不代表你們合法。我們八月停業就是一種抗議,其實我們沒有收到罰單,也沒有敕令要我們停業,我們就自己休息來抗議。」

正名運動

後來台北市文化局來跟他們協調,連龍應台也來地社理解,「他們不敢動法令,結果就叫我們賣餐。」復業後,地社開始賣餐了,消防通道也要改動一下。他說抗爭仍未完結,「我們現在要搞Live House正名運動,像地社跟女巫店、河畔留言這幾家都是Live House,但營業不大一樣。像Legacy又不一樣,它比較大,可賣800-1,000張門票,門票賣NT$1,000,他們靠門票生存,但我們只賣60-80張門票,怎可能不賣酒呢?」台灣本來沒有酒牌,為甚麼又有酒牌的問題呢?「因為政府覺得我們如果賣酒,那跟夜店很像,他們沒辦法區別兩者。政府又自己定義,七點到九點是用餐時間,但我們九點以後賣酒,那就是非用餐時間了。這不合理,根本沒有法規!本來餐廳就可以賣酒的,結果他們就要求我:你就不要賣酒嘛,不賣酒就好了。」何說,本來政府不願意和解,但藝文界、四百多名獨立音樂人站出來撐地社,政府只好派人來了。「龍應台只是過來看:你們到底如何了?我就提出Live House正名,但她沒有答應,又叫我們不要逼她下死線,我們當然要逼你下死線,不然怎知道你會怎樣做!」

雖然復業,但問題沒有解決,地社聯同了一些綠營立法委員,正在向政府施壓,「其實你也可以登記做音樂表演空間,但登記了,政府又要你做很多設施,例如澆水等消防設施。其實像The Wall也不能賣酒!」他並不安心,「你不知道他們甚麼時候會再來嘛!所以我們要推Live House正名化。」問到香港情況,記者告訴他Hidden Agenda遇到的情形,何說:「我們也一樣,政府一面說我們非法,但要宣傳旅遊業,都有介紹地社!政府都這樣子,需要你的時候說你好,但不需要的時候就說非法。所以社會還是需要一波波的運動去推動,很多事情你以為不涉政治,但還是有問題。」

地下社會(886 2 2369 0103)

台北師大路45號B1

回聲樂團:出道時一年只有五次表演

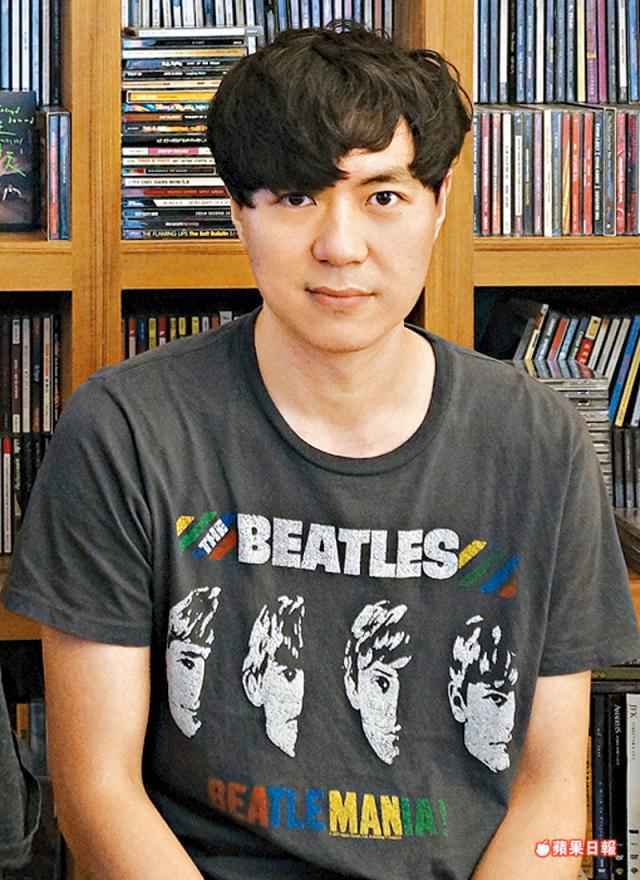

在台灣,Echo(回聲樂團)是出道十多年的獨立大團。90年代中,幾名在大學讀書的同學仔,在學校社團認識,聽Brit-pop,開始夾Band,98年出道時,他們在新竹翻唱別人的歌,例如伍佰等中文,「酒吧老闆嫌伍佰很俗,叫我們唱英名的,結果我們就翻玩The Doors呀,甚麼都玩。」2000年,他們開始創作自己的歌曲,最初,他們自己做歌自己用電腦燒碟,「當年燒一隻CD要一個鐘頭!結果我們燒好了200多張,就拿到新竹的唱片行賣,還好都賣完了。」他們出道早,剛好遇上了「春天吶喊」音樂節開辦,又遇上「野台開唱」。「當年台灣也沒有甚麼Live House,有一家叫地下社會,另有一家叫Vibe,現在已經沒有了,又有一家叫『聖地』,現在叫『The Wall』。現在比起以前是多了網絡,表演活動也非常多,從前我們在大學時,很難想像除了期末發表,還有其他機會。」原來,他們出道時只能在學校期末時表演一次,然後又再等,「但現在新樂團有很多機會!以前我們一年只有五次表演機會,發了唱片就沒事可做了,但當年出唱片可以賣一萬張,但到了五年後,我們出版第二張專輯,一年能表演八十場,但唱片只能賣五千張,到了之後唱片就越賣越少了,但Live可以玩更多。」Echo主音柏蒼:「我們都說,現在唱片只是一張名片了。」

椰子樂團:政府資助五十萬做專輯

談到港、台獨立音樂發展,特別是政府態度上,還是有極大的分別,其中台灣文化局近年更不斷資助本土樂團出唱片、出國巡演,令香港樂手羨慕。

韓立康是黑市音樂負責人之一,同時也是娃娃魏如萱表演的結他手,及椰子樂團成員。近日椰子要錄新唱片,申請了台灣文化部的資助,獲得了五十萬台幣(約13.3萬港元)資助。韓:「要申請的程序也很簡單,你只要準備好要錄的歌的Demo,然後寫企劃書,把出版的流程都要寫好了。政府會請專業人士來審核,到最後選了十幾二十個團,每個團可以獲得50萬台幣的補助。審核的人士有樂評人、有製作人,又因為這個與金錢有關,所以政府找的人超過十個,以避免有利益輸送。這個補助計劃已經實行幾年了,有了50萬,東西可以做得比較好,如果說獨立樂團要錄音,其實現在用iPhone也可以錄呀!平常沒有錢,我們就跟相熟的錄音室一直摳,要他平宜一點,但你有資源就可以做好一點,因為專輯要錄得好,要50-60萬台幣(十多萬港元)。在台灣沒有補助計劃之前,台灣很多獨立樂壇唱片水準都比較參差,混音都是自己做,錄音只在家裏錄!但這幾年,大家的錄音就變好了。」以二十隊為例,乘以五十萬台幣總共就是一千萬,才不到三百萬港元,政府支出其實不多,但頗得獨立界歡心,「其實要申請也沒甚麼條件限制,大概是說樂團要有一半以上的人,要是台灣人。成名了的樂團也可以申請,但他們不會來申請,因為他們發片,一出就賣過萬張,申請會被罵呀!」Oliver:「我不明白為何香港政府不做這些,例如要討論西九的發展,也沒有找我們去開會,但我們是其中一家,在香港發行最多獨立唱片的呀!」