戲服的多寡是一個粵劇名伶的身份象徵,戲服越多代表演過的角色越多,資歷越深。今年只得28歲的黎耀威,人稱威仔,踏上台板不過12年,比起一生奉獻粵劇的名伶,12年不過是彈指之間,但他的「三寶籠」內已有近百件戲服,當中不少是老師傅一針一線縫製的失傳精品;這些珍藏有的由已移居美國的師傅文千歲轉贈,有的是已故前輩譚少佳的遺物,一個三寶籠藏着粵劇的輝煌時刻。

記者:周裕仁

攝影:梁志永、梁鑑章

師承粵劇名伶文千歲的黎耀威,年僅28歲便穩坐六柱(六個台柱)之一。他是香港城市大學中文系的畢業生,9歲學藝,16歲便加入戲班,由下欄(三線演員)做起,邊讀書邊做大戲,終當上六柱。扮演過大大小小的角色,都有自己的戲服,一件件都成為三寶籠內的寶貝。眾多藏品之中,他最珍惜那件「皇蟒」。

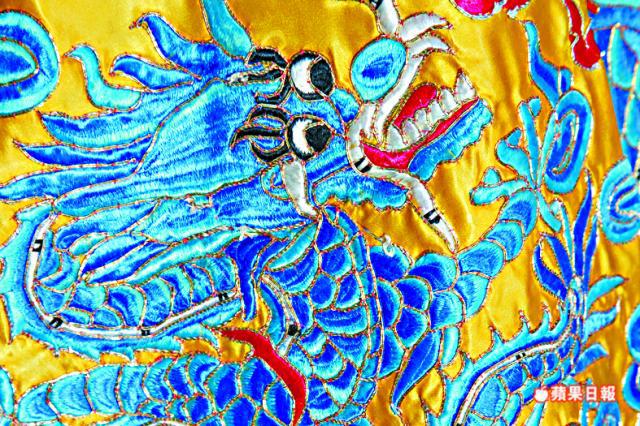

「皇蟒」是扮演皇帝或皇族的戲服,胸前會有「團龍」,但今日工廠式生產的「團龍」大多不夠「營養」,越縮越小,令整件皇蟒很空洞,而且金線不閃不多,缺少金碧輝煌的感覺。他一穿上身,粵劇名伶新劍郎一眼就認出:「嘩!條龍好靚仔喎!」他的皇蟒非一般普通貨色,是已故馬來西亞前輩譚少佳的遺物,屬已經失傳的舊工(舊時的手工),胸前團龍緊密的金線在燈光照射下閃閃發亮,化上「大花臉」的威仔穿上後,十分威武。

前輩視戲服為重要財產,名伶陳雲卿更形容自己將一生所賺都投資在戲服上,定會傳給下一代。「通常啲前輩唔啱着,或者過咗身,就會將戲服留畀後輩。」現今戲壇鮮有新一代加入,前輩譚少佳去世後,他的親人便聯絡威仔,希望他接收譚少佳留下的廿多件戲服,這件皇蟒便是其中之一,6月才運抵香港。

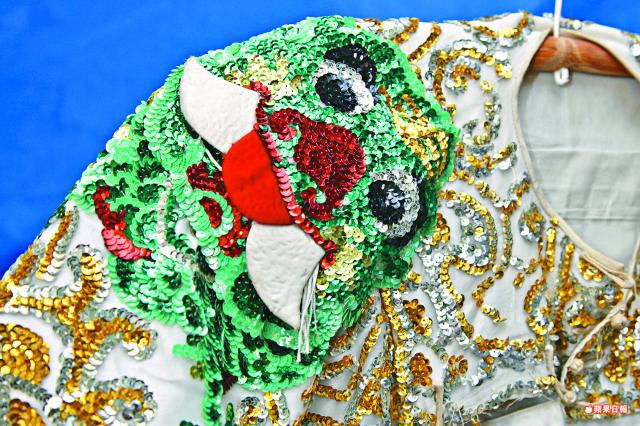

《六國大封相》是檢閱整晚演員的劇目,最奪目的戲服都會傾巢而出。「雖然整個劇都只係做功架,沒甚麼劇情,但場面五光十色,非常喜慶熱鬧!」威仔多演元帥,那就可以穿上原屬師傅文千歲的珍藏、市值兩萬多元的膠片「大扣」,即元帥的軍服,在舞台燈光的幫助下,無數的反光膠片閃閃生輝,頭頂「大額子」,背負四面靠旗,與台上名伶鬥「晒冷」,博取每個觀眾的掌聲。

膠片製作屬五、六十年代的工藝,每一塊都由人手釘裝,要用上厚重的鍛布才能負起密密麻麻的膠片,我試着提起整件大扣,足足有五公斤重。膠片固然閃亮,仔細一看,就會發現大扣的前後、兩肩共有四條由膠片組成的龍,全身上下鱗片,是現代絨線製作不能相比的。

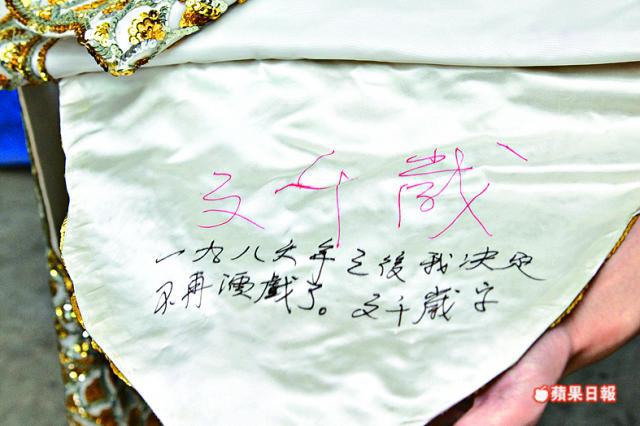

這件膠片大扣表面風光,文千歲原來在戲服內立書言退:「粵劇興亡誰責任,梨園子弟不同心,班政弄權多不義,損人利己太不仁,空有母會無正義,創立九和大革新。」、「一九八六年之後我決定不再演戲了。文千歲字」,不過威仔笑言:「我師傅到2010年還在演戲!」衣服的重量還包括了肩負一個褪色文化的傳承,威仔一背上這戲服,好的、壞的都扛在肩上了。

粵劇要浮誇 京劇重傳真

翻閱收藏的戲服,時常聽到威仔說:「這個就是粵劇獨有的……京劇就不會這樣了。」究竟兩種戲服有何不同之處?

上海有家京劇服裝名廠「上海戲劇服裝用品廠」,威仔花三千多元在那裏購入一件手製龍褂,中間的團龍不會過大或過小,裝飾不會過於浮誇。這是由於京劇大多根據史實考據,但粵劇戲服就較着重舞台效果,他反串演太后時穿的手製老旦蟒,單看裙腳及衣袖的雲彩,就有四種不同的顏色,與京劇傳統的淨色相去甚遠。

其實粵劇內容有不少由文人自行創作,因此歷史包袱比京劇少,所以戲服亦沒有太大規限,演變出以講求色彩多變及誇張圖案的一套審美觀。京劇不會採用粵劇戲服,但相反,粵劇卻可用上京劇的戲服。